“Homer & Langley”, il nuovo libro di E. L. Doctorow

Il romanzo ispirato alla storia dei due fratelli newyorkesi uccisi dalla loro psicosi di accumulo di oggetti

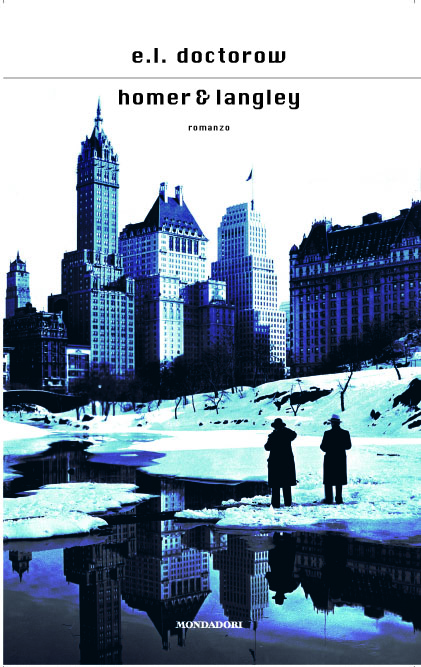

Esce il 15 giugno in Italia, per Mondadori, il nuovo libro di E.L. Doctorow, “Homer & Langley” che romanza la storia di Homer e Langley Collyer. Figli di un medico benestante, vissero in una grande casa ad Harlem ai primi del Novecento. Dopo la morte dei genitori, i due fratelli gradualmente si sottrassero al mondo e cominciarono ad accumulare cose nella loro abitazione. Avevano ammassato 180 tonnellate di oggetti, spazzatura, e cose senza valore quando le autorità scoprirono i loro corpi nel 1947. Langley rimase travolto da una valanga di oggetti, lasciando Homer, cieco e dipendente dal fratello, a morire di fame.

Come avevamo raccontato, grazie alla pubblicazione di “Homer & Langley” la tendenza a conservare e raccogliere oggetti e la difficoltà a liberarsene (una vera e propria patologia chiamata “disposofobia”) l’anno scorso è entrata assiduamente nei racconti dei giornali americani.

In un’intervista rilasciata al New York Times, Doctorow dice che l’idea del libro nacque dalla lettura di un articolo del 2002: si raccontava che il parco che si trova dove prima sorgeva l’abitazione dei Collyer, all’angolo tra la Fifth Avenue e la 128ma, era stato intitolato proprio ai due fratelli nonostante le proteste di alcuni residenti.

Mi sono detto: accidenti, a cinquant’anni dalla loro morte danno ancora fastidio, fanno sentire la gente a disagio. Il fatto di intitolare un parco a loro nome contribuisce a consolidare il mito. Diventarono immediatamente leggenda. Il libro è un’attiva reintepretazione del mito: questi sono i miei Collyers.

Ecco le prime sei pagine del romanzo.

Sono Homer, il fratello cieco.

La mia vista non se n’è andata di colpo: è stata una lenta dissolvenza, come nei film. Quando mi spiegarono cosa stava succedendo, decisi di misurarlo, perché allora ero un ragazzo e mi appassionavo a tutto. Quel particolare inverno, dunque, decisi di piazzarmi a una certa distanza dal laghetto di Central Park dove la gente pattinava sul ghiaccio, e controllare quello che riuscivo e non riuscivo a vedere giorno dopo giorno. Le case dall’altra parte, in Central Park West, se ne andarono per prime, diventarono sempre più scure come se si stessero dissolvendo nel cielo scuro finché non potei più scorgerle, e poi gli alberi cominciarono a perdere forma, e infine, questo accadeva al termine della stagione, forse negli ultimi giorni di febbraio di quell’inverno freddissimo, riuscii solo a distinguere le sagome spettrali dei pattinatori che mi fluttuavano davanti su una distesa di ghiaccio, e infine il ghiaccio bianco, l’ultima luce, diventò grigio e poi completamente nero, e a quel punto la mia vista se n’era andata, anche se sentivo chiaramente lo scut scat delle lame sul ghiaccio, un suono molto gratificante, un suono lieve anche se pieno di risolutezza, di una tonalità più profonda di quanto ci si potrebbe aspettare dalle lame dei pattini, forse perché risuonava con il basso sonoro dell’acqua sotto il ghiaccio, scut scat, scut scat.

Sentivo qualcuno filare veloce, e poi la piroetta con quel lungo scrrach mentre il pattinatore roteava fino a fermarsi, e poi ridevo anch’io di gioia per la sua abilità di fermarsi tutto d’un tratto, scut scat scut scat e poi scrrach.

Ero anche triste, certo, ma per fortuna mi accadde quando ero molto giovane e non mi rendevo conto di essere invalido, e il mio interesse si spostò su altre facoltà, come l’udito eccezionale, che allenai fino a un grado di acutezza quasi visiva. Langley diceva che avevo orecchie da pipistrello, e verificò quell’affermazione, dato che gli piaceva sottoporre a esame ogni cosa.

Naturalmente conoscevo bene la nostra casa, ciascuno dei suoi quattro piani, e potevo orientarmi in ogni stanza e salire e scendere le scale senza esitazione, sapendo a memoria dove si trovava tutto quanto. Conoscevo il soggiorno, lo studio di nostro padre, il salottino di nostra madre, la sala da pranzo con le diciotto sedie e il lungo tavolo di noce, la dispensa e le cucine, il salotto, le camere da letto, ricordavo quanti erano i gradini con la passatoia fra un piano e l’altro, non dovevo nemmeno tenermi al corrimano, una persona che non mi conosceva non avrebbe mai detto che i miei occhi erano morti. Ma Langley sosteneva che per verificare le mie facoltà uditive era necessario escludere l’intervento della memoria, così spostò un po’ di cose e poi mi portò nella stanza della musica, dove poco prima aveva cambiato di posto il pianoforte a coda e sistemato al centro della stanza il paravento giapponese con gli aironi nell’acqua, e per giunta prima di entrare mi fece ruotare su me stesso finché non perdetti completamente il senso dell’orientamento, e mi venne da ridere perché, diamine, girai subito intorno a quel paravento e andai a sedermi al piano proprio come se sapessi dove lo aveva piazzato, e infatti era proprio così, percepivo le superfici con l’udito, e dissi a Langley: «Un pipistrello cieco fischia; è così che si orienta, ma io non ho dovuto fischiare, non ti sembra?». Langley era davvero sbalordito, ha due anni più di me e io ho sempre desiderato far colpo su di lui, in qualunque modo. A quell’epoca frequentava già il primo anno di college alla Columbia. «Come fai?» mi chiese. «Questo è un esperimento di interesse scientifico.» risposi: «riconosco la forma degli oggetti da come respingono l’aria, oppure ne sento il calore, puoi farmi ruotare finché non mi gira la testa, ma riesco comunque a percepire se l’aria è occupata da qualcosa di solido».

Naturalmente conoscevo bene la nostra casa, ciascuno dei suoi quattro piani, e potevo orientarmi in ogni stanza e salire e scendere le scale senza esitazione, sapendo a memoria dove si trovava tutto quanto. Conoscevo il soggiorno, lo studio di nostro padre, il salottino di nostra madre, la sala da pranzo con le diciotto sedie e il lungo tavolo di noce, la dispensa e le cucine, il salotto, le camere da letto, ricordavo quanti erano i gradini con la passatoia fra un piano e l’altro, non dovevo nemmeno tenermi al corrimano, una persona che non mi conosceva non avrebbe mai detto che i miei occhi erano morti. Ma Langley sosteneva che per verificare le mie facoltà uditive era necessario escludere l’intervento della memoria, così spostò un po’ di cose e poi mi portò nella stanza della musica, dove poco prima aveva cambiato di posto il pianoforte a coda e sistemato al centro della stanza il paravento giapponese con gli aironi nell’acqua, e per giunta prima di entrare mi fece ruotare su me stesso finché non perdetti completamente il senso dell’orientamento, e mi venne da ridere perché, diamine, girai subito intorno a quel paravento e andai a sedermi al piano proprio come se sapessi dove lo aveva piazzato, e infatti era proprio così, percepivo le superfici con l’udito, e dissi a Langley: «Un pipistrello cieco fischia; è così che si orienta, ma io non ho dovuto fischiare, non ti sembra?». Langley era davvero sbalordito, ha due anni più di me e io ho sempre desiderato far colpo su di lui, in qualunque modo. A quell’epoca frequentava già il primo anno di college alla Columbia. «Come fai?» mi chiese. «Questo è un esperimento di interesse scientifico.» risposi: «riconosco la forma degli oggetti da come respingono l’aria, oppure ne sento il calore, puoi farmi ruotare finché non mi gira la testa, ma riesco comunque a percepire se l’aria è occupata da qualcosa di solido».

E c’erano altre forme di compensazione. Venni istruito da precettori, e poi, naturalmente, entrai senza difficoltà al Conservatorio musicale del West End, dove studiavo sin da prima di perdere la vista. La mia bravura al pianoforte rese la mia cecità accettabile nei salotti mondani. Di lì a pochi anni tutti parlavano della mia galanteria, e molte ragazze nutrivano un debole per me. Nella società newyorchese di quei giorni, un metodo usato dai genitori per assicurarsi che la figlia trovasse un marito adeguato era avvertirla, probabilmente sin dalla nascita, di stare attenta agli uomini e non fidarsi di loro. Tutto questo accadeva molto prima della grande guerra, quando i giorni delle flappers e delle donne che fumavano e bevevano martini facevano parte di un futuro inimmaginabile. Così, un bel giovane cieco di famiglia rispettabile risultava particolarmente attraente, in quanto non poteva, neppure in segreto, combinare alcunché di sconveniente. La sua impotenza era molto affascinante per una donna educata sin dalla nascita a essere a sua volta impotente. La faceva sentire forte, autorevole, poteva suscitare la sua compassione, poteva ottenere molte cose, la mia cecità. La donna poteva esprimere se stessa, abbandonarsi ai suoi sentimenti repressi, cosa che non avrebbe potuto fare senza pericolo con un uomo normale. Mi vestivo molto bene, sapevo radermi con il rasoio a mano libera senza mai tagliarmi, e su mia disposizione il barbiere mi lasciava i capelli un po’ più lunghi di quanto si usasse all’epoca, così che, quando durante qualche occasione speciale mi sedevo al piano e suonavo l’Appassionata, per esempio, o lo Studio Rivoluzionario, la mia chioma svolazzava qua e là. Avevo tanti capelli, allora, una folta zazzera castana divisa in mezzo che ricadeva ai lati della testa. Una chioma alla Franz Liszt, ecco cos’era. E se eravamo seduti sul divano senza nessuno intorno, una giovane amica poteva baciarmi, toccarmi il viso e baciarmi, e io, essendo cieco, potevo posarle la mano sulla coscia in modo apparentemente casuale, e lei magari trasaliva ma la lasciava lì, per paura di mettermi in imbarazzo.

Devo dire che, pur non essendomi mai sposato, ero particolarmente sensibile alle donne, anzi, ne ero un grande ammiratore, e confesserò fin da subito che ebbi un paio di esperienze sessuali nel periodo di cui sto parlando, il periodo della mia vita cittadina di bel giovane cieco non ancora ventenne, quando i nostri genitori erano vivi e organizzavano parecchie serate mondane, intrattenendo le persone più in vista della città nella nostra casa, un monumentale omaggio al tardo stile vittoriano presto superato dalla modernità – per esempio dall’arredamento all’ultima moda della nostra amica di famiglia Elsie de Wolfe, la quale non mise più piede nel nostro palazzo dopo che mio padre le ebbe negato il permesso di rimodernarlo da cima a fondo – che mi è sempre sembrato confortevole, solido, sicuro, con i suoi grandi divani imbottiti, le sedie trapuntate stile Impero, le finestre a parete con i pesanti drappi sopra le tende, gli arazzi medievali appesi ad aste dorate, e poi le librerie a bovindo, i folti tappeti persiani, e le lampade a stelo con il paralume a frange e le coppie di anfore cinesi che potevano quasi contenere una persona…era tutto molto eclettico, trattandosi di una specie di documentazione dei viaggi dei nostri genitori, e agli estranei poteva forse apparire caotico, ma a noi sembrava normale e giusto ed era il nostro retaggio, mio e di Langley, quella sensazione di vivere insieme a oggetti assertivamente inanimati ai quali bisognava sempre girare intorno.

Traduzione di Silvia Pareschi

Copyright © 2009 by E.L. Doctorow

© 2010 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano