Anche se è nata tanto tempo fa, tua madre la sa

Qualche settimana fa, in occasione del cinquantenario del lungo scioglimento dei Beatles, abbiamo iniziato a dare un occhiata al loro catalogo partendo dalla canzone peggiore e risalendo. Ormai siamo arrivati nella top200 e la tensione comincia a salire: quale sarà il primo classico a cadere nel fango? Quand’è che arrivano i brani del Magical Mystery Tour? E Revolution 9, com’è possibile che non sia ancora uscita Revolution 9? (spoiler: non esce neanche stavolta. Insomma ecco 20 pezzi dei Beatles che secondo la critica sono peggio di Revolution 9. Io mi dissocio. Soprattutto la numero 189, così in basso è una vergogna).

Le 250 migliori canzoni dei Beatles (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#214-201)

La playlist su Spotify.

200. Baby It’s You (Bacharach-David-Williams, incisa dai Beatles in Please Please Me).

Sha la la la la. Quando glielo chiesero, Burt Bacharach rispose che era un onore, avere scritto un brano ripreso dai Beatles. “È un grande complimento per me, considerate le canzoni che hanno scritto loro”. Li incontrò proprio in quel 1963, alla Royal Command Performance, il concerto in onore della famiglia Windsor passato alla storia perché Lennon prima di Twist and Shout chiese alla platea di applaudire e ai palchi di tintinnare la gioielleria. Loro erano ormai i famosi Beatles, lui non era ancora esattamente il famoso Burt Bacharach. Già da qualche anno dirigeva l’orchestra di Marlene Dietrich, che stravedeva per lui. Aveva scritto un paio di successi, ma non era ancora il re Mida dell’easy listening. “C’era qualcosa in loro che è difficile da spiegare. Non l’ho mai dimenticata. Quei quattro ragazzi stavano andando verso una direzione che nemmeno loro conoscevano”. Sulla strada per arrivarci si erano imbattuti in questo pezzo delle Shirelles che in Inghilterra aveva appena inciso la loro amica e compagna di tour Helen Shapiro.

Pur pagando il pegno alle convenzioni del pop femminile del tempo, è già una canzone bacharachiana, anche se a questa altezza nessuno forse può rendersene conto, Bacharach incluso. I Beatles se ne impadroniscono senza timore reverenziale – è pur sempre un brano per orchestra, solista e coro! – e senza darsi la minima pena del fatto che sia concepita per un’interprete-personaggio femminile. Ne risulta una versione ‘da camera’ molto più intima e sincera, una lezione su come in certi casi il Meno possa diventare il Più: niente archi, niente cori riverberanti in lontananza, soltanto chitarre basso batteria e tre voci un po’ doppiate. Riducendo la distanza tra voce solista e coro invidioso (“Cheat, cheat“) il brano guadagna in intimità: il prodotto pensato a tavolino per un target di ragazzine assume improvvisamente credibilità, diventa qualcosa che i ragazzini potrebbero davvero cantare. Nel 1963 quei ventenni stavano già salendo in cattedra, e i trentenni intelligenti erano già in grado di prendere appunti (molti anni dopo Bacharach e McCartney avrebbero collaborato a un disco di Elvis Costello).

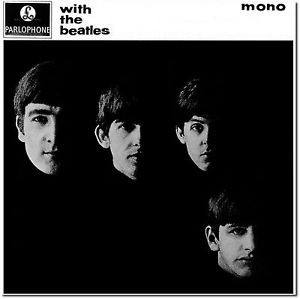

199. Devil in Her Heart (Richard B. Drapkin; in With the Beatles, 1963).

“She’s got the devil in her heart”, “No, she’s an angel sent to me”. Di tutti i brani americani ripescati dai Beatles nei dischi fino al ’65, Devil in Her Heart è il più sfigato. Quel tipo di canzone che le etichette americane nei primi anni ’60 stampavano un tanto al chilo, affidandole a gruppi vocali femminili esordienti. Uno su cento ce l’avrebbe fatta: gli altri 99 sarebbero state inghiottite dal dimenticatoio. Le Donays erano state già completamente digerite dal dimenticatoio quando Janice e Armie Guinn, due delle coriste del quartetto, guardando su ABC l’orrido cartone animato dei Beatles, si accorgono che i Quattro stanno cantando la loro canzone! La stessa melodia, abbastanza banale, sulla più tipica progressione doo-wop; le stesse melense parole, tranne che ora il coro non consiste più in tre ragazze che cercano di convincere la solista a mollare un ragazzo diabolico, ma in tre teddy boy che suggeriscono al solista di svegliarsi, quella tizia ti farà il cuore a pezzi! Gender-swap, ne abbiamo già parlato. Forse non è il caso di enfatizzarlo, ma nemmeno si può sottovalutare il fatto che nei mesi in cui preparavano l’invasione americana, i Beatles setacciassero l’archivio discografico del negozio di Brian Epstein, alla ricerca di brani sconosciuti che rappresentassero la quintessenza dello stile dei girl-group afroamericani. In quelle canzoncine per adolescenti, disprezzate da tutti, c’era qualcosa che li interessava. Qualcosa che col tempo avrebbero imparato a fare meglio, ma intanto non c’era niente di male nel prendere lezioni anche dalle sconosciute Donays. Nel 1963 i Beatles erano un gruppo di giovani inglesi che a volte cantavano come i neri, a volte cantavano come le donne, e a volte – l’abisso! – cantavano come donne nere.

198. Long Tall Sally (Johnson-Penniman-Blackwell; incisa dai Beatles in un omonimo EP nel 1964)

We gonna have some fun tonight. Se dovessimo condensare tutto il rock and roll in una frase, toccherebbe cantarla a Little Richard (scusa Elvis). Però “cantarla” non è la parola. “Stasera ci divertiremo un po’” non è soltanto un atto performativo (il divertimento si compie nel cantarlo): è una formula magica che dev’essere buttata fuori dal corpo con brandelli d’anima e di corda vocale. Questo Paul McCartney lo aveva capito: Long Tall Sally è la sua Twist and Shout, Little Richard il suo spirito guida negli abissi del r’n’r.

La Long Tall Sally originale nacque da una sfida: Richard si sentiva minacciato dal successo che aveva avuto Pat Boone con la cover della sua Tutti Frutti, e voleva un testo che Boone non riuscisse a cantare. Qualcosa di impossibile da urlare a tutta velocità, un nastro di parole da mitragliare sul pubblico (“They saw Aunt Mary comin’, so they ducked back in the alley“). Long Tall Sally è una sfida, e McCartney ne riemerge vincitore. “Se non li avessi visti coi miei occhi”, disse Richard che li aveva già visti ad Amburgo, “non mi sarei mai immaginato che fossero bianchi”. Eppure la leggenda narra che fu lui stesso a insegnare a Paul il segreto del suo urlo (ma Richard usa il falsetto, Paul non ne ha abbastanza). Cantare Long Tall Sally significa alzare a dieci la rotella del tuo volume interiore, lasciare che tutto il sangue del tuo corpo corra tra l’ugola e il seno nasale, e trasformarsi per due minuti nel Dio del rock and roll, che non è bianco (scusa Elvis). Non è cosa che si conceda ai mortali molto a lungo, ma se sopravvivi alla prova tutto ti può succedere, ad esempio il giovane John Lennon può decidere che sei degno di entrare nei Beatles (Paul lo impressionò proprio cantando Little Richard).

È un dono della natura, ma la natura ne è gelosa: di lì a pochi mesi Paul scoprirà di non esserne più in grado. Ancora nel 1969 i compagni lo vedono arrivare ad Abbey Road presto alla mattina per incidere Oh! Darling con appena un’ombra di quel rantolo littlerichardiano. Eppure gli era stato detto: We gonna have some fun tonight. Ci si può divertire “un po’”, “stasera”, non “per sempre”. Non si può invecchiare nel rock’n’roll, nessuno c’è riuscito (Little Richard ci ha provato).

197. A Taste of Honey (Scott-Marlow; Please Please Me, 1963).

I’ll come back for the honey and you… A proposito di segni precoci della fine. Please Please Me è un disco inciso in fretta e furia, e in mezzo a tutta questa fretta e furia John non capisce per quale motivo bisogna perdere tempo a registrare una ballata di Broadway. “A waste of money”, la chiama, e sembra di sentirlo mentre intona il ritornello storpiato. Se fosse un film sarebbe il primo indizio del dramma che scoppierà a metà secondo tempo: nelle prime sedute del 1963 abbiamo già una prova di forza di Paul, che spalleggiato da George Martin cerca di allargare il più possibile lo spettro delle possibilità musicali, e dall’altra l’aggressività passiva di John, spesso mascherata da pragmatismo economico. Quando sei anni dopo Paul sprecherà chilometri di nastro per incidere Maxwell’s Silver Hammer, la censura di John sarà sullo stesso tono: “deve averci perso un sacco di soldi”. A Taste of Honey sembra escogitata dall’autore del film per evocare l’aggettivo “melenso”. In fin dei conti non è più mielosa di altri brani del disco invecchiati anche peggio (Ask Me Why!), ma lo è in un modo diverso: più professionale? più impersonale? meno giovanile? Dura due minuti secchi, non certo i due minuti peggiori del disco (Ask Me Why!), ma sono quelli che passano più lentamente. Tradisce già un’idea dei Beatles molto più eclettica di quella che si stava concretizzando: non (solo) rocker scatenati, ma interpreti a tutto tondo, in grado di intercettare pubblici imprevedibili: ecco, forse era il brano più continentale. Uscì infatti come singolo in Germania, e stimolò una cover italiana dei Giganti che è forse la cover italiana più interessante dei Beatles (prima di fare quella faccia, pensate ad altre cover italiane dei Beatles interessanti) (ho detto interessanti, non imbarazzanti). La versione strumentale di Herb Alpert si sarebbe poi legata indissolubilmente a Tutto il calcio minuto per minuto, ma solo negli anni ’80 e forse sarebbe successo anche senza Beatles.

196. Roll Over Beethoven (Chuck Berry; inciso in With the Beatles, 1963).

Lennon aveva Twist and Shout, McCartney Long Tall Sally; qual è il rock’n’roll ‘panico’ di George Harrison? È una domanda malposta: George non perde mai il suo aplomb. Comunque la risposta dovrebbe essere Roll Over Beethoven. Una cover il cui aspetto più interessante è proprio l’approccio di George alla musica dei Maestri, molto diversa da quella dei suoi due compagni. John accelera, Paul aumenta il volume: George si rilassa, canta in una chiave più confortevole, scandisce tranquillo le parole dandone un’interpretazione vagamente ironica – sembra di vederlo sorridere. Certo lo aiuta la scelta di Chuck Berry, un rocker più tecnico e meno viscerale di Little Richard: più interessato agli incastri di parole che agli urli primordiali, già citazionista nel 1956! Mentre Paul e John sembrano disposti a sputare l’anima per il rock’n’roll, George sembra già deciso a trovare una via per salvarsela. La fascinazione per le culture orientali potrebbe anche partire da qui: malgrado tutto il professato amore per l’Occidente, George non sente il richiamo dell’afroamerica. Il r’n’r gli piace, ma non così tanto. Non urla, non scuote la testa capelluta con la stessa foga autoipnotica. Sta in seconda fila attento a non sbagliare le entrate con la chitarra solista: si preoccupa dei dettagli, e anche quando canta sceglie brani più tecnici, più freddi. Per scoprire l’estasi gli serve qualcosa di diverso, lo troverà.

195. Your Mother Should Know (Lennon-McCartney; Magical Mystery Tour, 1967).

“Anche se è nata tanto tanto tempo fa, tua madre la sa”. Pare che McCartney andasse in giro per il set di Magical Mistery Tour con uno “scrupt” che consisteva più o meno in un foglio da riempire con quello che gli sarebbe passato per la testa. Your Mother è forse l’esempio migliore della leggerezza del progetto: un’idea magari interessante, (i Beatles in completo bianco che scendendo da una scala accennando una coreografia da musical), abbastanza adatta alla situazione (uno special televisivo per grandi e piccini), che però… rimane un’idea. Due righe su un foglio: il testo di Your Mother consiste appunto in due righe sul foglio. Perfette per far scendere i Quattro dalla famosa scala, e poi? E poi boh, qualcosa ci inventeremo (durante l’inciso strumentale, nel film, passa l’Esercito della Salvezza) (due volte) (non fanno nulla, passano solo davanti ai Beatles). (Poi ripartono ma nel frattempo sono tornati un po’ indietro, così possono rifare lo stesso percorso davanti alle telecamere due o tre volte) (E poi ripassa l’esercito della Salvezza) (e così sono passati tre minuti, ma insomma persino tua madre quel capodanno davanti alla tv meritava qualcosa di più). Non era ancora successo che i Beatles restassero a corto di idee a metà di una canzone.

194. When I Get Home (Lennon-McCartney, A Hard Day’s Night, 1964)

Whoa-oh-ah! Il film avrebbe potuto chiamarsi Beatlemania; il disco la cattura al suo apice. When I Get Home è il penultimo brano, e a quanto pare il più debole: ma a più di venti minuti dall’esplosione iniziale, è ancora una perentoria affermazione di vitalità. John non è ancora tornato a casa, ma ormai non sta più nella pelle: guaisce (Whoa-oh-ah!), sfodera un lessico insolitamente ricercato (“I have no time for trivialities“), ha un sacco di cose da dire e da fare, non può stare fermo. Mi piace considerare questo brano, con quello che dà il titolo ad A Hard Day’s Night, i primi due suoi testi autobiografici: non più ambientati nel beatleverso dei teenager che si stringono le mani, ma scritti e cantati da un giovane adulto in trasferta di lavoro che non vede l’ora di tornare dalla moglie, di tornare a casa. È un John senza schermi, in una fase in cui si può ancora permettere di abbassarli.

193. Good Night (Lennon-McCartney: ultimo pezzo di The Beatles (il disco bianco), 1968).

A un certo punto della vita ti accorgi che Good Night è un brano di Lennon. Può essere uno choc, ma appena l’orecchio si rassegna alla cosa, di colpo tutto comincia ad avere senso. Anche l’orchestrazione di George Martin, che non è mai sembrato tanto barocco ma anche tanto pericolosamente proiettato verso il muro del suono di Phil Spector. Da ragazzo le cose ti sembrano semplici: se un pezzo è rock, è di John, se un pezzo è roba da nonni, è di Paul. Ma Paul avrebbe mai accettato di addobbare un suo brano come John si fece orchestrare Good Night? Tutto il male che si può dire dell’arrangiamento di The Long and Winding Road, non si poteva già dire due anni prima per Good Night? Una volta McCartney spiegò che una delle cose che non poteva sopportare della Winding Road prodotta da Spector era il coro femminile, e che lui non avrebbe mai messo un coro femminile in un brano dei Beatles. È un dettaglio interessante, sul quale magari torneremo: per quale motivo McCartney non avrebbe accettato un coro femminile su un disco dei Beatles? Ma soprattutto: se le coriste erano un problema, perché ce ne sono in Good Night? A ben vedere si tratta di un precedente che Spector non poteva non avere presente: senza Good Night magari non si sarebbe sentito autorizzato a scritturare cori e violinisti per The Long and Winding Road. Ma forse Paul non si era preoccupato più di tanto dei violini e dei cori di Good Night perché non era roba sua.

Quando accetti che Good Night è di Lennon, che suona proprio come una tipica cantilena di Lennon, cominci a cambiare opinione su Good Night. L’hai sempre trovata una cosa abbastanza terribile, l’ennesima manifestazione gerontofiliaca di Paul McCartney, già spudoratamente espressa pochi minuti prima con Honey Pie. Ma se l’ha scritta John, significa che il Disco Bianco termina con tre brani di John in fila, tre variazioni sul tema della ninna nanna: quella che fa piangere (Cry Baby Cry), quella che fa sbadigliare (Revolution 9), quella che ti chiude gli occhi sul serio: Good Night. Un finale interessante per un lato che era esordito con “Dici che vuoi la rivoluzione”: sì, sì, la faremo la rivoluzione, contaci, contami, però adesso a nanna. Paul dorme già da un po’, o forse è stato portato a casa.

Viene il sospetto che più di un brano autonomo si tratti di un movimento di quella sinfonia ready-made che è Revolution 9: come se all’improvviso John e Yoko mentre giocano a estrarre rumori da una radio ruotando la manopola della frequenza si imbattano in una stazione misteriosa che trasmette il vecchio pezzo di un crooner dei tempi della loro infanzia. Ma non è più semplice nostalgia dei beati tempi in cui i genitori ci mandavano a nanna: se l’avesse scritta Paul, sì, sarebbe l’ennesima regressione. Invece l’ha scritta John al vertice della sua fase sperimentale, e quindi è qualcosa di più meta, non è proprio nostalgia, è… lo spettacolo della nostalgia, ecco. La scomposizione concettuale della nostalgia, o whatever. Ringo non sta veramente cantando: sta recitando la parte di un crooner che canta (Ringo in quegli anni sembrava avere più un futuro da attore che da cantante).

Quando capisci che Good Night è di Lennon, ti rendi conto che non avrebbe potuto scriverla nessun altro, e che avrebbe potuto essere una canzone meravigliosa. Se invece di trasformarla in una meta-ninna-nanna concettuale l’avesse cantata da solo con la chitarra, o anche senza, da solo, a luci spente, con Julian in braccio. Chi l’ha ascoltata in quelle condizioni (Paul) giura che era incantevole e non è difficile crederci. Ma Lennon non voleva farcela ascoltare così (anche in quei pochi secondi del Wedding Album, sembra imitare Ringo): e tutte le orchestrazioni e i metadiscorsi forse servivano semplicemente a proteggerlo.

192. Words of Love (Buddy Holly; incisa in Beatles for Sale, 1964).

Devo chiedere scusa per avere scritto più sopra che i Beatles non hanno mai inciso una versione davvero memorabile di Buddy Holly: mi ero colpevolmente dimenticato di questa Words of Love, che è nientemeno che l’anello mancante tra Buddy Holly e i Byrds. Con Words of Love Holly aveva per la prima volta raddoppiato la sua voce, armonizzando con sé stesso: una tecnica di cui i Beatles si erano impossessati appena entrati negli studi della EMI. Words of Love era un brano fisso del loro repertorio live: qualcosa che si poteva registrare in fretta in un momento in cui la scadenza del nuovo disco cominciava a farsi vicina. Ne approfittano invece per inventarsi un suono diverso che da mezzo secolo lascia disorientati i beatleologi – anche a causa di un errore di Derek Taylor, che nelle note di copertina sostiene che Ringo stesse suonando una cassa da imballaggio. Secondo MacDonald invece era una custodia di chitarra aperta. Più probabilmente sono le cosce di Ringo schiaffeggiate ritmicamente dalle anellute manone di Ringo. In ogni caso è un espediente che doveva suonare low fi perfino nel 1965, uno dei primi tentativi di far entrare dentro un disco ufficiale l’estetica del non finito, del demo: un’intuizione che tornerà col Disco Bianco e col progetto Get Back. Poi c’è una chitarra che secondo alcuni è una 12 corde e secondo altri no, e io capisco entrambi ma credo che si tratti di una suggestione: le vere corde che suonano parallele sono quelle vocali di… John e George, probabilmente, ma MacDonald ci sente anche Paul e chi siamo noi per contraddire MacDonald? Fatto sta che anche se cantano un tipico contrappunto alla Beatles, non suonano come i soliti Beatles. Un po’ perché diversamente dal solito John canta alto e George (o Paul?) basso, un po’ perché affettano l’accento texano di Holly (“tell me love is reeaalah“), un po’ perché si mantengono sempre rigorosamente a cinque toni di distanza, come due corde parallele. Ne scaturisce un suono che punta già verso la California, anche se partiva dal Texas.

191. Honey Don’t (Carl Perkins; incisa in Beatles for Sale, 1964).

Miele, no. Malgrado tutti gli sforzi che tra poco faremo per rivalutarlo – perché davvero, è un disco più interessante di quel che sembra – Beatles for Sale rimane un episodio abbastanza trascurabile nella storia dei Quattro, e Honey Don’t è uno dei momenti più trascurabili dell’episodio trascurabile. Insomma è uno dei brani che avremmo dovuto trovare in fondo, molto più in fondo. Un pezzo facile, inciso alla svelta per non complicarsi la vita. Anzi uno dei segni della fretta dannata che avevano era il ridursi a incidere non le solite esotiche cover di un lato B sconosciuto, ma uno dei rockabilly più famosi (comunque un lato B, ma il lato A era nientemeno che Blue Suede Shoes!), un brano che a Liverpool conoscevano già tutti, anzi cantavano già tutti. Lo cantava forse Ringo quando suonava negli Hurricanes; nei Beatles lo cantava Pete Best, e quando fu estromesso passò a Lennon, probabilmente il più adatto a interpretare il cantato istrionico di Perkins; ma in quel momento serviva un pezzo che potesse cantare Ringo, cioè un pezzo facile che si potesse cantare anche suonando la batteria, e niente era più facile di Honey Don’t. Non c’era neanche bisogno di scomodare gli avvocati per chiedere i diritti, Perkins lo avevano conosciuto mesi prima e sapevano che era felicissimo di farsi interpretare dai Beatles (deve anche averci guadagnato qualcosa). E così vai con Honey Don’t. Canzoni dei Beatles in cui compare la parola miele: A Taste of Honey, Honey Don’t, Wild Honey Pie, Honey Pie. Troppo miele per i miei gusti.

190. What You’re Doing (Lennon-McCartney; Beatles for Sale, 1964)

Look! What you’re doing? Parte Ringo da solo, e se fossimo nel 1994 diremmo che sta campionando Be My Baby delle amiche Ronettes: tum, tu-tum. Ma siamo nel 1964, e quindi Ringo si limita a citarle, infiorettandole anche un po’: tum (tatatà), tu-tum (tatatà). Poi arriva George, con quello che è ormai definibile un riff di chitarra: i Beatles stanno iniziando a dare evidenza ai riff. Sono passati pochi secondi e What You’re Doing potrebbe essere il capolavoro che manca in Beatles for Sale. Ma poi partono le voci, e fanno qualcosa di ancora diverso, e non del tutto riuscito: “Look!”

Look! What you’re doing? Parte Ringo da solo, e se fossimo nel 1994 diremmo che sta campionando Be My Baby delle amiche Ronettes: tum, tu-tum. Ma siamo nel 1964, e quindi Ringo si limita a citarle, infiorettandole anche un po’: tum (tatatà), tu-tum (tatatà). Poi arriva George, con quello che è ormai definibile un riff di chitarra: i Beatles stanno iniziando a dare evidenza ai riff. Sono passati pochi secondi e What You’re Doing potrebbe essere il capolavoro che manca in Beatles for Sale. Ma poi partono le voci, e fanno qualcosa di ancora diverso, e non del tutto riuscito: “Look!”

Siamo abituati a sentire le voci dei Beatles armonizzare. Sappiamo anche che non armonizzano in modo ortodosso: a volte si scostano anche solo di un semitono, qualcosa che la musica occidentale non autorizza e che li rende unici sin dai tempi di Love Me Do. Ma in What You’re Doing si spingono un passo più in là: non armonizzano più, o forse tentano un’impossibile armonia tra il suono e il rumore. Insomma, Paul canta e John no, John sbraita la prima parola di ogni verso, cosa stai facendo John? Sarebbe troppo chiedertelo? Non è che non abbia un senso, soprattutto se uno fa caso alle parole (ormai dobbiamo anche iniziare a far caso alle parole): Paul ha dei problemi con una partner, le cose non vanno come si aspettava che andassero. In seguito diventerà un luogo comune (e produrrà, tra le altre cose, Yesterday e For No One). Ma nel ’64 è ancora una relativa novità, e richiede una musica diversa, meno conciliante.

Alla trovata rumorista di John, Paul risponde con un’innovazione complementare, una piccola raffinatezza che però comunica la stessa sensazione di disarmonia: la rima interna. I versi rimano, ma il secondo è un po’ più lungo e prosegue dopo la rima! “You got me runnin’ / and there’s no fun in it”; il tutto asseconda il pessimo umore espresso da John nei primi tre brani dello stesso disco, e contribuisce a fare di Beatles for Sale un oggetto più interessante di quanto il titolo e l’apparente trascuratezza della confezione ci lascia immaginare.

What You’re Doing non è un capolavoro, ma è un esperimento utile, forse il gradino necessario per arrivare a cose come Ticket to Ride. Quando ci arriveremo, sentiremo di nuovo la batteria di Ringo in evidenza (ma un po’ più originale); di nuovo un riff di chitarra solista, di nuovo qualcosa di dissonante e memorabile. Ah, ecco cosa stavi facendo, John. C’è voluto un po’ per capirlo.

189. Every Little Thing (Lennon-McCartney; Beatles for Sale, 1964).

“Sapete qual era un buon pezzo?” Anni dopo, mentre annaspavano nel tentativo di mettere insieme materiale per l’ultima esibizione dal vivo, i Beatles sarebbero tornati con nostalgia ai tempi in cui potevano permettersi di nascondere in dischi raccogliticci gemme come Every Little Thing. (Il momento in cui George e Paul intonano per scherzo Every Little Thing è documentato nei contenuti speciali di Let It Be… Naked).

Tra gli artisti e le loro canzoni c’è un rapporto strano. Ci sono canzoni che ti chiedono quasi tutti i giorni, canzoni che ricordi senza sforzo ma devi fare comunque un grosso sforzo per cantarle ancora senza farti venire la nausea. E viceversa ci sono canzoni che non ti ricordi più; che hai inciso tra le altre ma non hai mai suonato dal vivo. Nessuno te l’ha più chiesta, nessuno te l’ha fatta risentire; non ci fosse il disco, dubiteresti che esistano. Every Little Thing è uno dei brani che è più difficile attribuire a un Lennon o a un McCartney: quest’ultimo nelle interviste tende a rivendicarla (ma ammette di ricordarsene poco), mentre Lennon prendeva le distanze (ma era il suo tipico atteggiamento, negli anni ’70: quando difficilmente avrebbe ammesso di aver scritto una bella canzone per l’ex moglie). Gli storici tendono a dare retta a Paul, che lo considera un “singolo mancato” ma Alan W. Pollack, uno dei beatleologi dall’orecchio più fine, riconosce alcune caratteristiche formali tipiche di John (nonché uno dei primi versi liricamente memorabili: “I remember the first time I was lonely without her”: l’idea che l’innamoramento nasca in una condizione di assenza della persona amata è lennonianissima). Inoltre la canta John, e questo dovrebbe chiudere il discorso: e se davvero come raccontano le cronache c’era anche Paul con lui intorno al microfono, non c’è dubbio che John la canti con più convinzione.

La strofa ha un incedere inconsueto e trascinante: comincia con la più tipica delle progressioni (La-Re-Mi), e proprio quando pensiamo di aver capito, fa un passo indietro: (La-Sol-Re) per poi passare in Si minore, ed è uno dei passaggi più emozionanti di tutto Beatles for Sale: “Yes I know I’m a lucky guy“. C’è un che di inaspettatamente barocco che gli Yes coglieranno. Il ritornello a questo punto delude un po’ le attese, ma contiene a metà il punctum di tutto il brano: il doppio colpo di Ringo sui timpani: Pum Pum! (Ringo in Beatles for Sale suona di tutto, dai timpani alle proprie cosce). Every Little Thing infine è quel tipo di canzone che il beatlemaniaco finisce per ascoltare più spesso di Hey Jude o Yesterday, perché… perché di quelle ha paura di stancarsi, e poi le conoscono anche i profani. Invece Every Little Thing è tutta sua. E ogni piccola cosa che fa (pum pum) la fa per me, yeah!

188. Thank You Girl (Lennon-McCartney: lato B del singolo From Me To You, 1963).

“Oh, oh, you“. Appena arrivati ad Abbey Road, i Beatles erano già in cerca di un posticino dove fumare. Trovarono una stanza in fondo al corridoio che sembrava un ripostiglio, si accomodarono e poi vennero investiti dal riverbero. Erano entrati nella stanza dell’eco, l’arma segreta degli studi EMI. Thank You Girl è un esempio precoce di come i Beatles amino giocare con gli effetti. Basta sentire nel finale come il coretto “oh oh” cominci a sfuocarsi, come se volesse dilatarsi nella nostra memoria a breve termine e in effetti quell'”oh, oh” è davvero il punctum della canzone, quello che la rende unica e immediatamente riconoscibile. Si sente per pochi istanti all’inizio e alla fine, ed è tutto quello che ti serve sentire per essere sicuro che è Thank You Girl dei Beatles. Preciso ed efficace come un jingle pubblicitario – e la cosa più incredibile è che lo sapevano. Erano ancora quattro ragazzi di provincia che scrivevano canzoni in corriera e avevano già capito come si scrivono i jingle. Stavano deliberatamente costruendo le canzoni intorno ai jingle: Oh Oh sta a Thank You Girl come Come on Come on sta a Please Please Me, come Da da da da da dumb dumb da sta a From Me To You. Sono tutti tentativi sempre più vicini al risultato ottimale, che ovviamente sarà Yeah Yeah Yeah. Anche il resto della canzone è programmaticamente, gioiosamente paraculo: grazie ragazza per aver comprato Please Please Please Me, ti amerò eternamente, e intanto comprati anche questa. John e Paul partono all’unisono; nel secondo verso John mantiene la rotta mentre Paul prende il volo stracciando ancora una volta ogni convenzione armonica. Nel finale, mentre il riverbero si imprime nella nostra memoria, Ringo si concede qualche rullata in libertà, viva Ringo.

187. Hold Me Tight (Lennon-McCartney; With the Beatles, 1963).

It feels so right now! Una volta messe in fila tutte le canzoni dei Beatles dalla numero Uno alla numero Duecentocinquantaquattro, ovviamente mi sono chiesto: qual è l’album dei Beatles migliore? Ovvero quello che sommando la posizione in classifica di tutti i brani ha la media più alta? E ho scoperto addirittura che… non ve lo posso ancora dire. Invece è tempo di svelare qual è il disco più pesante, ossia quello che ha la media più bassa. Si tratta di With the Beatles, il secondo. Ve lo sareste immaginato? In effetti, se ci pensate, è un disco abbastanza opaco. In quella fase i Quattro erano concentrati sui singoli; With the Beatles contiene solo una hit, All My Loving, più alcune cover inessenziali, alcuni brani abbastanza involuti, alcune gemme che sono rimaste un po’ nascoste, e il primo caso di avanzo riciclato nella discografia dei Beatles, ovvero Hold Me Tight.

La canzone era l’unica avanzata da Please Please Me, un disco registrato in fretta e furia con tutto quello che si poteva trovare di registrabile nel repertorio – ma Hold Me Tight non era stata accettata, il che ci autorizza a pensare che la selezione per il secondo LP sia stata un po’ più lasca rispetto a quella del primo. Le cose non stanno necessariamente così: magari Hold Me Tight era ancora incompiuta ai tempi di Please Please Me (i nastri della prima versione non ci sono arrivati). Magari era troppo estrema, in una fase in cui gli innamorati delle canzoni beatlesiane potevano al massimo tenersi per mano e scambiarsi gli anelli: qui Paul chiede un’effusione un po’ più esplicita, vuole essere “stretto forte”, propone addirittura di “fare l’amore solo a te”. E comunque Please Please Me cominciava già con gli immortali versi “She was just seventeen / You know what I mean“, insomma non sono mai state educande questi Beatles, e Paul meno di altri. Hold Me Tight è una delle sue classiche idee che partono in quinta e poi si ammosciano un po’ nel ritornello (“You you you you“, sembra la classica cosa che canti per fermare la melodia in attesa che ti vengano parole migliori).

C’è comunque un colpo di genio nell’idea di cominciare la canzone con quello squillo di gioia, una richiesta di affetto che non tollera respingimenti: “It feels so right now!” È come se la canzone fosse già cominciata da qualche parte e ci capitasse davanti in medias res. Più tardi ne avremo la conferma: quel “feels so right now” è davvero una passerella che collega bridge e strofa. Un espediente più tipico di John ma che Paul potrebbe avere usato per primo (e comunque la mania di cominciare subito con la frase più potente è un pallino di George Martin).

186. Kansas City / Hey-Hey-Hey-Hey! (Leiber-Stoller-Penniman; Beatles for Sale, 1964).

Charles O. Finley aveva appena rilevato gli Athletics, una squadra di baseball. Non riesco a non immaginarmelo con un cappello alla texana anche se in quel periodo gli Athletics giocavano a Kansas City, Missouri. È per come si comportò coi Beatles durante il secondo tour del 1964: alla fine di ogni concerto si avvicinava a Brian Epstein e alzava l’offerta per un concerto nel suo stadio, finché l’offerta fu così alta che Epstein non poté rifiutare. 150.000 dollari del 1964, l’ingaggio più alto mai offerto a un artista: 1785$ al minuto. E nei primi minuti i Beatles rispolverarono un classico che non suonavano da un pezzo: Kansas City. L’idea di farne un medley live con la Hey Hey Hey Hey di Little Richard era già venuta allo stesso Little Richard, che i Beatles avevano conosciuto durante una sua trasferta a Liverpool e poi reincontrato allo Star Club di Amburgo. È un brano perfetto per le esibizioni live, con quel call-and-response che avrebbe potuto far cantare le ragazze, se soltanto le ragazze avessero smesso per un attimo di strillare; nella versione in studio non contiene un decimo della furia panica espressa da Paul nell’altro classico littlerichardiano, Long Tall Sally. È un brano che alla fine del 1964 si ritrova nella scaletta di Beatles for Sale in mancanza di qualcosa di più fresco. E va bene anche così, anzi, sarebbe stato un finale più interessante di Everyboy’s Trying. Dal vivo avrebbe funzionato ancora meglio, se dal vivo ci fosse già stato un sistema per registrare decentemente i Beatles.

185. Don’t Pass Me By (Starkey, The Beatles, 1968).

Don’t pass me by, don’t make me cry, don’t make me blue… Uno dei casi più tristi di autoboicottaggio. Ringo la proponeva ai colleghi da cinque anni e finì per registrarla praticamente da solo, con un pianoforte volutamente distorto, un violinista country costretto a non suonare country (una nota sola invece che due), e la collaborazione perplessa di George Martin, la cui introduzione pseudosinfonica (tagliata in sede di missaggio) somigliava a una preziosa cornice di mogano messa intorno allo scarabocchio di un bambino. Il brano meritava di più, Ringo meritava di più, ma i colleghi erano troppo concentrati a marcare i propri territori per dargli un altro piccolo aiuto nel momento in cui ne avrebbe avuto più bisogno.

Nel 1968 i Beatles sono tre compositori maturi più un debuttante, ma Don’t Pass Me By non doveva necessariamente diventare il pasticcio fracassone che è diventato. La melodia non è il massimo dell’originalità ma è orecchiabile, il ritornello è trascinante anche se rimane curiosamente incompleto. Digressione personale: la prima volta che l’ho sentita mi è sembrato naturale ripetere “don’t pass me bay” nel passaggio tra ritornello e strofa. Mi ero sempre chiesto perché non fosse venuto in mente anche a Ringo – è talmente ovvio. Quando ho ascoltato la prova su Anthology ne ho avuto la conferma: Ringo faceva la stessa cosa che facevo io, anche se lui cantava “Don’t make me blue“. Lo fa anche in una sua versione molto più tarda (e più professionale). Perché non lo fa nella versione del Disco Bianco? È come sbagliare un goal davanti a una porta vuota, quanto devi essere insicuro per castrarti così? Ipotesi: qualcuno gli deve aver detto che il ritornello in questo modo diventava troppo simile a un’altra canzone (glielo dicevano ogni volta che proponeva una sua melodia). Sì, ma a quale canzone? Non si è mai capito.

Ringo aveva un buon pezzo in canna, ma era il primo a non crederci: e se in teoria le session del Disco Bianco erano il momento ideale per provare un po’ tutto, nella pratica i colleghi non avevano nulla da guadagnare dall’eventuale riuscita di Don’t Pass Me By. C’era già poco posto per i brani di George: un quarto compositore avrebbe tolto ulteriore spazio e compromesso i fragili equilibri. Ne sembra consapevole lo stesso Ringo, che invece di chiedere un arrangiamento country professionale, si accontenta di un siparietto fracassone, per l’ultimo sketch in cui gioca il ruolo di zimbello del gruppo (Ringo è l’unico autore dei Beatles che dopo una classica scenata di gelosia è costretto a scusarsi: “I’m sorry that I’ve doubted you, I was so unfair“). E malgrado tutto il pezzo non è inascoltabile. Certo, il violino è frastornante ma la batteria ha quell’allegria fracassona e imperturbabile che è la cosa che amiamo più in Ringo, noi che amiamo Ringo. Non mi ignorate. Non mi fate piangere. Non mi fate blue.

184. Real Love (Lennon; incisa da Harrison, McCartney e Starkey nel 1995 in Anthology 2).

È Real Love una canzone dei Beatles? Vessata questione. Quando uscì, 25 anni fa (ed erano già 25 anni che i Beatles non esistevano più) sembrò a molti un’operazione macabra: un vecchio nastro di Lennon riconfezionato dai tre ex compagni che quell’anno dovevano piazzare un confanetto. La canzone non era male (riascoltandola, è un piccolo miracolo), ma trovare nell’heavy rotation di MTV, tra i Green Day e Alanis Morissette un brano inedito titolato “The Beatles” ti dava la sensazione di trovarti a qualcosa di profondamente sbagliato. I Beatles non esistevano più, nel 1995. Non era giusto che esistessero. Lennon non l’avrebbe voluto. Lennon quella canzone non aveva nemmeno voluto inciderla in un disco suo.

C’è anche da dire che mentre mi sembra impossibile ascoltare Free As a Bird senza essere distratti dal concetto di Free As a Bird (McCartney che scrive un bridge per la strofa del compagno morto), Real Love è una canzone che in qualche modo si riscatta e riesce a prendere il volo da sola. Tutto sommato era già completa nei demo di Lennon; anche l’introduzione-bridge in minore che era facile immaginare come un barocco tentativo di Paul di aggiungere qualcosa di suo, a ben vedere è farina del sacco di John (e non è neanche così barocca infatti, è più romantica, no? Vabbe’ non me ne intendo tanto, ma neanche John). Paul in questo caso aggiunge poco e lascia viceversa spazio a George, quello spazio che raramente gli concedeva. La chitarra solista dialoga col cantato di Lennon esattamente come Paul non voleva che George dialogasse col suo cantato ai tempi di Hey Jude. Lo aiuta il fatto che in cabina di regia ci sia Jeff Lynne, fondatore degli Electric Light Orchestra, produttore di George Harrison da un decennio e suo collega d’avventura nei Traveling Wilburys. Lennon anni prima aveva autorizzato per gli Electric Light Orchestra la definizione di “figli dei Beatles”, il che rendeva Lynn una scelta quasi obbligata – ancor più nel momento in cui l’operazione non è più riempire i buchi di una composizione monca di John, ma creare per tre minuti un mondo alternativo in cui John non è morto e i Beatles non si sono mai sciolti. Che tipo di musica avrebbero fatto? Se la vedi in questo modo Real Love diventa una scelta sensata: un dignitoso brano che John per qualche motivo non si decideva a incidere da solo (forse era indeciso sul testo o assomigliava troppo ad altri brani di Double Fantasy). Se invece lo avesse portato ad Abbey Road a fine anni ’70, gli altri tre cosa ne avrebbero tirato fuori?

Mentre non c’è dubbio che Real Love suoni come una canzone dei Beatles, si fa una bella fatica a immaginare un disco dei Beatles che potrebbe contenerla. Eppure Ringo suona come il solito Ringo, George alla chitarra è proprio George. Ma il punto è esattamente questo: Real Love non è un brano dei Beatles storici, ma dei Beatles di un mondo alternativo in cui avessero continuato a collaborare almeno fino al 1980. La chitarra di George è più harrisoniana che beatlesiana; il cantato di Lennon più rilassato e simile ai suoi classici da solista. Ma anche Lynn non rinuncia a trattarlo come lo trattava George Martin, come lo trattava Paul, come lo trattavano i marinai di Amburgo: più veloce, John, più veloce! il nastro originale di Real Love è accelerato del 12%.

183. All Together Now (Lennon/McCartney, Yellow Submarine, 1968).

A, B, C: can I bring my friends to tea? Fino al 1966 i bambini per i Beatles non esistono, anche quando tra i versi scappa un “little child” è comunque riferito a una teenager nell’età del consenso. Persino Yellow Submarine (la canzone) all’inizio tradiva più un’atmosfera da spogliatoio maschile che da scuola dell’infanzia. L’idea di trasformarla in un cartone animato per bambini non è accolta con particolare entusiasmo da Lennon e McCartney – quest’ultimo sembra più a suo agio con gli anziani, tra When I Am 64 e Honey Pie. È strano, perché c’è qualcosa di intrinsecamente infantile nell’approccio dei Beatles alla musica, qualcosa di barbaro e disarmante. I Beatles giocano coi loro strumenti, con le loro canzoni: li smontano, li rimontano, cambiano le regole del gioco appena cominciano ad annoiarsi. In pubblico sono quattro teenager, in privato quattro giovani adulti con tutti i problemi degli adulti (soldi, famiglie, droghe); ma in sala di incisione sono quattro bambini curiosi e pasticcioni. Forse il motivo per cui non hanno mai davvero provato a scrivere per i bambini è che erano bambini, e i bambini non concepiscono sé stessi come una categoria a parte: i bambini, se scrivono una canzone, la scrivono per tutti (un disegno di una bambina all’asilo per John può diventare un inno all’acido lisergico; Bungalow Bill non è una canzone per bambini, è una canzone di bambini).

Fatta questa premessa, c’è almeno un’occasione in cui i Beatles si sono detti: ok, qui ci vuole una canzone per bambini, scriviamola. Non sorprende che sia di Paul: è il suo tipico approccio, il procedere per pastiche, scimmiottando i generi (senza mai impararli davvero, che è poi quell’approssimazione che lo salva un attimo prima che si trasformi in un compositore professionista, in un adulto insomma). C’era da scrivere la colonna sonora di un cartone animato, e quindi serviva qualcosa del genere. Gli altri non si pongono nemmeno il problema: per Lennon il disco è una scadenza da onorare con la prima canzone che gli viene in mente (e gli venne in mente Hey Bulldog!), per George una valvola di sfogo, o un ripostiglio dove accantonare qualche esperimento sonoro scartato dai dischi più importanti. Paul è l’unico a porsi il problema: come funzionano le canzoni per bambini? Può una canzone essere beatle e per bambini? La risposta a queste domande è abbastanza deludente: per Paul si tratta di accumulare un po’ di filastrocche e trascurare gli arrangiamenti. Anche se alla fine quello che rende più godibile All Together è proprio la sua sciatteria fracassona. George Martin in quella sessione non c’era e si sente: quando il gatto non c’è…

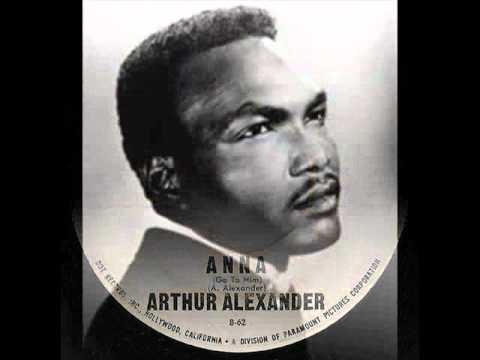

182. Anna (Go to Him) (Arthur Alexander; incisa dai Beatles in Please Please Me, 1963).

“Per tutta la mia vita ho cercato una ragazza che mi ami come io amo te. Ma tutte quelle che ho avuto mi lasciano solo e triste, cosa dovrei fare?” La notte che registrarono il loro primo album (perché davvero, lo registrarono più o meno in una notte), Lennon non stava bene. Non stava facendo apposta; non metteva la sveglia presto al mattino per cercare di arrivare negli studi il più roco possibile, come avrebbe fatto Paul verso la fine della storia. Era realmente raffreddato e assolutamente convincente. Please Please Me è un “instant album”, una cosa fatta in fretta e imbottita di canzoni che erano passate in classifica pochi mesi prima. Ma al contrario di Chains o Baby It’s You, questa è una canzone maschile. Lamentevole, ma maschile. Assistiamo così al primo calarsi di John Lennon nel personaggio del maschio fallito, e la raucedine rende tutto ancora più plausibile. “Lo sai che ti amo ancora, ma se dici che lui ti ama più di me, va’ da lui”. Anna è il prudente ritirarsi del toro scornato da un toro più grosso; è il vecchio capobranco che abbassa la testa perché sa che non può competere col nuovo pretendente; è il canto antichissimo e sempre lancinante del Maschio Beta che cerca di ritirarsi dignitosamente (e non ci riesce: senti il lieve imbarazzo che ci coglie in quella strofa finale “Just one more thing, girl: give back your ring to me“, il rantolo passivo-aggressivo del maschio sconfitto che credeva di avere comprato la fedeltà con un anellino, su quel riff cromatico che sembra davvero mimare l’indecisione, la goffaggine di un tizio che dovrebbe già essersi levato di torno da un pezzo e invece è ancora in pista a ripetere “vai da lui”).

Il ricorso massiccio a brani pop di interpreti femminili o comunque ben poco machisti come Arthur Alexander, è qualcosa di più di una mossa paraculo da parte di una r’n’r band in lotta per la visibilità: i Quattro sentono davvero l’inconscia necessità di stemperare un machismo in cui non si riconoscono più. Questo tipo di canzoni se le vanno a cercare, e smetteranno di cercarle quando John sarà in grado di scriverle: I’m a Loser, I’ll Cry Instead. Arthur Alexander non riuscirà ad approfittare della visibilità ottenuta, e dopo una lenta traiettoria discendente si metterà a fare l’autista di bus. Neanche scrivere una canzone dei Beatles ti salva da quella sfiga che è la vita.

181. Only a Northern Song (George Harrison; scritta per Sgt. Pepper’s, 1967, ma incisa in Yellow Submarine, 1969).

“Se ascolti questa canzone potresti pensare che ora gli accordi sono sbagliati: e invece no, l’abbiamo scritta così”. Cosa sarebbe successo se invece di scrivere l’ennesimo atteso e inevitabile capolavoro, i Beatles nel 1967 avessero inciso una canzone brutta? Se ne sarebbe accorto qualcuno? Nel momento in cui erano i cocchi di tutta la stampa, non solo musicale, quanto brutta avrebbe dovuto essere questa canzone perché qualcuno rifiutasse di considerarla l’ennesima manifestazione del Genio? Durante la lavorazione di Sgt Pepper, George Harrison si pose il problema. E se in mezzo a tante canzoni ne infilassimo una deliberatamente brutta, qualcuno se ne accorgerebbe? Non si precipiterebbero a gridare al miracolo, al capolavoro? Proviamoci. (Per quel che ci guadagno di diritti). (La Northern Songs era la società che riscuoteva i diritti d’autore dei Beatles, versandone davvero pochissimi ai Beatles, tra cui George era stato il primo a rendersi conto della fregatura). Nacque così It’s Only a Northern Song, che in un primo momento doveva essere il suo contributo a Sgt Pepper, di cui avrebbe reso ancora più evidente il carattere di esperimento sociale: cosa succede se i Beatles per un disco smettono di essere i Beatles? La gente li comprerà lo stesso, li apprezzerà lo stesso, griderà al capolavoro anche se non sono più canzoni dei Beatles?

I maligni potrebbero rispondere che la scelta di scrivere canzoni brutte da parte di George era quasi obbligata: quelle belle non gli venivano. È più o meno quello che pensavano Lennon-McCartney (e George Martin), e in un certo senso non è sbagliato: da I Need You in poi George è quello che cerca di sperimentare di più, nel tentativo di farsi sentire almeno quando stecca. Ma anche le stecche si sarebbero perse in tutto quel caos deliberato che stava diventando Sgt. Pepper, e così Harrison preferì inserirci il suo saggio di filosofia orientale.

Only a Northern Song a quel punto avrebbe potuto finire in Magical Mystery Tour, di cui in effetti interpreta al massimo livello la filosofia: ok siamo i fottuti Beatles, ormai abbiamo capito che vi farete piacere qualsiasi cosa, e quindi noi facciamo qualsiasi cosa senza davvero sbattercene più di tanto. Ma anche in quel caso restò sullo scaffale, perché? Non c’è un perché, davvero, a quel punto nessuno capiva esattamente dove si stava andando. Così alla fine Only a Northern Song si ritrovò nella colonna sonora di Yellow Submarine, di cui senz’altro ribadisce il clima giocoso: ma è comunque un grosso peccato, perché finisce per impattare con l’altra più ambiziosa composizione di Harrison, It’s All Too Much, di cui è quasi la parodia. Col risultato che questi due brani (entrambi recuperati da una fase sperimentale che nel 1969 George si era lasciato alle spalle) finiscono per creare una suite cacofonica che allontana l’ascoltatore. Delle due, Only a Northern Song è la più programmaticamente sperimentale, e nel canone harrisoniano andrebbe ascoltata prima della parentesi indiana. È la canzone in cui il piccolo Beatle tranquillo evade dalla musica occidentale per tentativi: cosa succede se sposto una nota, se sbaglio un accordo, se cambio una progressione? Ops, ho rotto il rock’n’roll, beh, vediamo cosa c’è qui fuori.

C’era roba fantastica (continua…)