È il sangue di Bob Dylan su quei solchi?

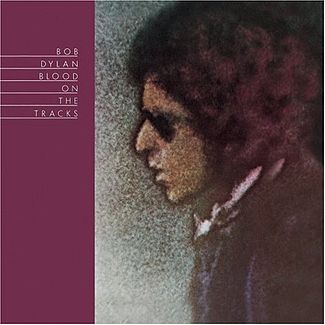

Blood on the Tracks (1975)

(Il disco precedente: Before the Flood

E se il disco successivo fosse persino migliore?)

Qualcuno deve avercela con me, mandano bufale ai giornali…

Come a questo punto qualcuno avrà indovinato, Bob Dylan non esiste.

È solo una finzione letteraria. Non sapevo più cosa scrivere per il Post e allora mi sono inventato la discografia finta di un personaggio che comincia a strimpellare la chitarra nei caffè del Village, poi incontra Joan Baez, diventa un attivista politico, poi una rockstar, e poi… il proposito originale era farlo morire sul più bello, in moto, ma ai lettori ormai piaceva troppo, non si sarebbero rassegnati alla fine della storia, e allora ho aggiunto una convalescenza (proprio come Collodi che voleva far morire Pinocchio impiccato, ma i lettori protestarono e lui lo fece risuscitare dalla Fata Turchina: non fosse stato per i lettori, a Pinocchio non sarebbe mai cresciuto il naso a causa delle bugie). Il personaggio però cominciava a stancarmi e così ho provato a renderlo odioso, gli ho fatto incidere alcuni dischi orrendi, ma questo alla fine lo ha reso ancora più interessante – e poi anch’io mi stavo affezionando ormai. A questo punto però non so davvero cosa fare. Mi piacerebbe continuare il feuilleton fino a Natale, ma come? Ormai il mio eroe è una rockstar a fine carriera. Che altro può fare, a parte qualche disco mediocre, qualche tour celebrativo, eccetera eccetera? Mica può rimettersi a sfornare capolavori adesso, no? Dopo sette dischi magri? Non sarebbe un romanzo credibile. Insomma mi ritrovo in uno di quei momenti in cui un buon scrittore d’appendice tirerebbe fuori il Gemello Cattivo.

Lui aveva sempre fretta, troppo impegnato o troppo fatto; e tutto quello che lei progettava veniva sempre posticipato. Lui pensava che quello fosse il successo, lei pensava che fossero stati benedetti con tante belle cose materiali. Ma io, io non mi sono mai lasciato impressionare. (Nel testo originale di Tangled Up in Blue, Dylan slitta ogni tanto dalla prima alla terza persona: sembra un osservatore esterno, il coinquilino di una coppia instabile).

Mettiamola così: a fine 1974, un tizio bussa al portone degli studi della Columbia sulla 54esima Strada. Si presenta come “Bob Dylan” e non c’è motivo per non dargli retta, insomma si vede benissimo che è lui. Ha gli occhi di Bob Dylan, il naso di Bob Dylan, e poi la voce, andiamo, nessuno gli chiede un documento. Alcuni tecnici del suono restano perplessi: ma come, non aveva rotto con la Columbia? Il produttore Phil Ramone se ne infischia, perdio, c’è Bob Dylan nell’edificio: quando gli ricapita? Manda subito a chiamare la band di Eric Weissberg, l’eroico suonatore di banjo di Un tranquillo week-end di paura: c’è Bob Dylan che vi aspetta nello Studio A, fate tutto quello che vi dice Bob Dylan. Dylan in realtà non dice niente. Ma è normale. Si mette subito a suonare. Ok, lo sanno tutti nell’ambiente che l’unico modo per accompagnare Dylan è guardargli le mani e cercare di anticipare l’accordo che sta per impugnare sul manico della chitarra. Non è facile, ma non è nemmeno un’impresa, salvo che stavolta…

Stavolta ha un’accordatura aperta. Da quand’è che non le usava più? Forse più di dieci anni. Ma che significa “accordatura aperta”, poi?

Ogni corda di una chitarra è una specie di minitastiera: ovunque metti il dito, suoni una nota diversa. Dunque sul manico è come se avessi sei minitastiere affiancate, no? Ecco. La prima volta che ci pensi ti vengono le vertigini, ma in realtà queste sei minitastiere sono affiancate sempre nello stesso modo, e questo fa sì che quasi tutti i chitarristi al mondo abbiano una gestualità simile, riconoscibile. Gli accordi sono tanti, ma non tantissimi. È una lingua di trenta parole, mettiamola così. Non si impara in un giorno, ma è meno difficile di qualsiasi lingua tu stia parlando. Però.

A volte qualche chitarrista decide di affiancare le tastiere in qualche altro modo. Si chiama accordatura “aperta”, nel senso che è aperta a qualsiasi possibilità. A quel punto le vertigini ti tornano, perché gli stessi gesti stereotipati che sei abituato ad associare a un accordo, adesso suonano diversi. È come se aprissi la bocca per dire una parola e te ne uscisse un’altra. Bisogna imparare tutto da capo. Certo, se si tratta di suonare nel nuovo disco di Dylan, ne vale la pena.

Anche la grafica della copertina è molto più ricercata del solito, in lieve anticipo sui tempi. Le note sul retro vinsero un Grammy, ma accreditavano i musicisti sbagliati.

Salvo che Dylan non ha la minima intenzione di spiegarvi come ha accordato la sua chitarra. È ‘aperta’ solo per lui. Per voi è chiusa. Ha scritto una dozzina di canzoni così, e si aspetta che voi le accompagnate. Oppure no, si aspetta soltanto che rinunciate. A uno a uno i musicisti saltano. Persino Mike Bloomfield, recuperato dieci anni dopo Highway 61, aveva gettato la spugna. Dopo un po’ è rimasto in lizza soltanto il bassista, Tony Brown, che in un qualche modo riesce a capire cosa Dylan si aspetti da lui. Più che decifrare gli accordi, Brown segue la melodia: appena riesce a trovare la nota giusta, la sottolinea alzandola di un’ottava. Un espediente molto semplice che crea una specie di profondità e forse a Dylan non dispiace. Lui comunque continua a non dire niente. A volte si interrompe a metà canzone e ne comincia un’altra. Phil Ramone lo lascia fare, il genio non si disturba. In capo a quattro giorni un disco è pronto. È diverso da qualsiasi altro disco di Dylan. È un po’ più cupo di John Wesley Harding, e ancora più crudo: basso, chitarra, e l’armonica che si muove un po’ a disagio tra quegli accordi dissonanti. Ramone ha aggiunto solo un po’ di riverbero alla voce. È un disco più tagliente di Blonde On Blonde, aspro come Dylan non è stato da anni – forse come non è stato mai. Probabilmente ha litigato con la moglie, è l’unica spiegazione per certe canzoni sorprendentemente livorose. Ma anche per certe ballate un po’ più tumide del solito – dopo tanto tempo sembra che il Dylan che canta abbia riscoperto la fase del corteggiamento, con le sue gioie, e soprattutto le sue frustrazioni. La mestizia di alcune nuove canzoni sembra quasi un contrappasso alla sfrontatezza di quelle di dieci anni prima: vi ricordate di quando Dylan cantava “vattene via, non sono da solo” a una tizia che lo seccava di notte al citofono? Ecco, adesso la scena sembra invertita, adesso la tizia è lassù che se la spassa con qualcuno, e a appeso al citofono come un salame è rimasto lui, il famoso Bob Dylan – com’è possibile?

L’amore è così semplice, tanto per citare una frase. Tu l’hai sempre saputo, io lo sto imparando in questi giorni. Ah, e so dove ti posso trovarti: nella camera di qualcuno. È il prezzo che devo pagare: adesso sì, sei una ragazza grande

Qualche giorno dopo i funzionari della Columbia chiamano Ramone: tieni libero lo Studio A, Dylan ha firmato, sta per venire a fare un disco. Come sarebbe a dire? Risponde lui. Guardate che è stato già qui una settimana fa. E il disco è pronto. Eh?

Poco dopo arriva Dylan. Non c’è dubbio, è proprio lui: gli occhi, il naso, la voce inconfondibile eccetera. Cos’è questa storia del disco? Fatemelo ascoltare. Gli passano una cuffia, attaccano Tangled Up in Blue. Per quaranta minuti a non tradisce un’emozione. Solo alla fine, levandosi le cuffie, si passa rapidamente una mano sulla fronte e dichiara: questa è tutta roba di Ismaele.

“Ismaele?”

“Il mio gemello, Ismael Zimmerman”.

“Ah, Bob, non… non sapevo che avessi un gemello”.

“Nessuno lo sa, ovviamente”.

“Non… non corre buon sangue tra di voi?”

“Non saprei. È da molto che l’ho perso di vista. L’ultima volta che l’ho sentito lavorava su un peschereccio dalle parti di Delacroix. Pensavo che avesse abbandonato la musica”.

“Ha uno stile molto… peculiare”.

“Puoi dirlo forte. Come diavolo ha fatto il bassista a tenergli dietro? Lui usa quell’accordatura assurda, ce la siamo inventata quando stavamo in Montague Street, sai. Poi abbiamo litigato, credo ci fosse di mezzo una ragazza”.

Mettetevi in Phil Ramone. Era convinto di avere registrato il nuovo, pazzesco disco di Bob Dylan. E invece ha lasciato per una settimana una manciata di professionisti in balia di un sosia pazzo che non sa accordare la chitarra.

“Non capisco, Bob. Perché ha voluto regalarti queste canzoni?”

“Ti sembra un regalo?”

Ramone comincia ad avvampare. Si rende conto che sta discutendo con il genio Bob Dylan come se fosse un suo amico. Dopo una settimana trascorsa a lavorare col suo sosia, è vittima di una falsa sensazione di familiarità. Grave errore, gravissimo. Ora il vero Dylan punterà gli occhi su di lui, dirà un paio di sillabe stentate e sparirà per sempre dalla sua vita.

“A me sembra che abbia voluto sputarmele in faccia. Comunque, non sono brutte canzoni”.

“N-no”.

“Ma bisogna registrarle da capo, così sono impresentabili, non trovi?”

“Certo, Mr Dylan, certo”.

Non sono brutte canzoni, no. Sono le migliori che Dylan si sia trovato in mano dai tempi dell’incidente. Sono spiazzanti, originali, 100% dylaniane ma anche in qualche modo al passo coi tempi, persino sofisticate. Persino i due blues, Buckets of Rain e Meet Me in the Morning (l’unico pezzo in cui alla fine suona davvero Weissberg), sono i migliori blues che Dylan abbia cantato dai tempi di Highway 61. Non c’è un brano che non irrida qualsiasi altra cosa abbia fatto Dylan dall’incidente in poi, e tutti i fan che si sono sforzati a trovare qualcosa di buono in tutti quei cosiddetti “ritorni di forma”: ah, ma sul serio pensavate che New Morning fosse un disco interessante? Che Planet Waves reggesse il confronto? Sul serio eravate così disperati da distillare essenza di Dylan da Pat Garrett? Non vi accorgevate che erano tutti palliativi? La verità è che Dylan non esiste più da un pezzo. Ma Ismaele è ancora in giro per le strade statali con la sua chitarra Martin accordata in un modo assurdo, la sua armonica fissata alle spalle con il fil di ferro, le sue canzoni sofferte e disperate. Troppo sofferte. Troppo disperate. “Non posso pubblicare questa Idiot Wind“, pensa. “La gente crederà che sto litigando con mia moglie. E in effetti io sto litigando con mia moglie, ma perché dovrei aprirmi il cuore in un disco? È che la gente vuole esattamente questo da un mio disco: il sangue. Non sarà contenta finché non l’avrà avuto”. Lo ha capito persino Ismaele.

Ismaele è il Bob Dylan che non ce l’ha fatta. Non è diventato famoso, non ha abbandonato il folk per il rock, non ha avuto un esaurimento nervoso, non ha messo su famiglia. Ha fatto un po’ il cuoco da qualche parte nel grande Nord, poi si è ritrovato a New Orleans, e per tutto il tempo ha continuato trascinarsi chitarra e armonica, a scrivere canzoni che nessuno avrebbe ascoltato, su accordi che nessuno riesce a suonare. Ma il suo gemello famoso è appena tornato alla Columbia dalla porta principale, dopo essere sgattaiolato da quella di servizio: ha bisogno di dimostrare di essere ancora il grande cantautore, non di snervare i suoi fan con l’ennesimo disco stravagante. Bisogna rifare tutto. E non a New York – magari Ismaele è ancora nei paraggi, meglio levare le tende. Andrà in una città a caso. Il fratello minore, Daniel, ha un’etichetta a Minneapolis, ecco, registrerà là con qualche arrangiamento convenzionale. Dovrà sembrare un classico disco da cantautore di metà anni Settanta. Semplificherà qualche accordo, cambierà qualche parola qua e là, per stornare i sospetti. Aggiungerà qualche abbozzo di flamenco, uno schizzo di mandolino, e in Idiot Wind un organo che è la tetra parodia di quello che Al Kooper suonava ai tempi di Sad-eyed Lady of the Lowlands. Alla fine si stancherà a metà e pubblicherà una via di mezzo: cinque brani di Ismael registrati sobriamente a New York con Brown al basso, cinque brani rifatti da Bob a Minneapolis da un gruppo di sessionmen locali capeggiati da un tale Kevin Odegard, il chitarrista che riuscì a suggerire a Bob Dylan di alzare di un tono Tangled Up in Blue e a sopravvivere per raccontarlo. Alla fine non verrà fuori un brutto disco. Certo, i critici ci metteranno un po’ a capirlo.

Sul serio: i critici ci misero un po’ a capire Blood on the Tracks. Suonava strano, ancora più grezzo di Planet Waves, persino più rancoroso del solito. Oggi che non c’è un libro che non lo consideri il capolavoro-di-Dylan-degli-anni-Settanta, è impossibile ascoltarlo senza un forte pregiudizio positivo: forse bisognerebbe davvero fingere che non sia roba sua, immaginare che fosse l’opera di un gemello, un impostore. Se dall’ultima canzone di Planet Waves, la goffa Wedding Song, passi al volo a Tangled Up in Blue, ti sembra che sia cambiato tutto: il sound, la scrittura, lo stesso Dylan. Sembra tornato dopo sette anni d’esilio. Comincia a raccontare una di quelle sue storie lunghissime e incomprensibili e tu fai finta di seguirlo ma stai solo pensando: eccoti qui, ma dove sei stato? Ti ci voleva poi così tanto a scrivere una canzone decente? Possibile che ti venga così naturale, dopo tanti dischi inutili, tanto tempo buttato? Poi un bel giorno ti svegli ed è finito il medioevo.

Una mattina presto il sole splendeva, io ero steso a letto e mi domandavo se fosse cambiata; se i suoi capelli fossero ancora rossi…

(In Tangled Up In Blue l’alter-ego di Dylan si ritrova all’improvviso davanti a una signora sui trent’anni che è una specie di mix di Suze Rotolo, Joan Baez e qualche vecchia amica di Duluth. Racconta di averla persa di vista per tanto tempo e di averla ritrovata in un topless bar; di averla riconosciuta mentre si chinava ad allacciargli le scarpe. Poi lo porta a casa, gli offre una pipa e gli apre il libro di un “poeta italiano del secolo XV”. Questa cosa fa un po’ ridere perché, di tutti i secoli interessanti della letteratura italiana, Dylan per impreziosire la sua storia è riuscito a scegliere proprio quello che Benedetto Croce chiamava il “secolo senza poesia”, una lunga fase di stanca tra il Trecento e il Rinascimento maturo. C’è persino chi ha scomodato Angelo Poliziano: ma certo, figuriamoci se Dylan non ha letto avidamente quel capolavoro che sono le Stanze per la giostra di Giuliano de’ Medici. A lui però dopotutto non piace fare sfoggio della sua profonda cultura umanistica, e così sui libri ufficiali “fifteenth century” è stato corretto in un più banale “thirteenth” che richiama immediatamente Dante – ma c’è anche una fazione che suggerisce Guido Cavalcanti, e bisogna ammettere che hanno qualche argomento. Io però continuo ad associare Blood on the Tracks al Quattrocento: è l’unico vero Rinascimento Dylaniano. Ha qualcosa di promettente e deliziosamente acerbo, lo stesso retrogusto medievale delle stanze di Poliziano).

Forse ci sto riuscendo. Sto scrivendo un pezzo abbastanza assurdo, ma almeno non ho già abusato del solito argomento, la crisi del matrimonio di Bob e Sara Dylan. Non ho ancora nemmeno citato quell’intervista in cui il figlio Jakob dice che non lo ascolta volentieri perché ci sente i suoi genitori che litigano. Certo che litigavano. E continueranno a litigare per altri due dischi e due tour, ma non è così facile, sapete. Magari bastasse tradire la moglie e litigarci per scrivere un disco come Blood on the Tracks: pensateci, non vivremmo in un mondo migliore pieno di dischi fantastici (e avvocati felici?) È un po’ come prendere LSD e sperare che ti venga Strawberry Fields Forever, hai voglia. Mentre divorziava Dylan ha scritto dischi molto belli e dischi piuttosto brutti. Senz’altro adesso è più libero di scrivere di amori complicati, amori andati a male, amori sbagliati, insomma quel tipo di amori che gli vengono spontanei. Il Marito Coccolone è dichiarato ufficialmente defunto con Shelter from the Storm, un bilancio dolceamaro dell’esperienza; You’re Gonna Make Me Lomesome è quel tipo di gioiellino che puoi regalare soltanto a una fidanzata nuova – anche se lui l’ha incisa un po’ in fretta, ghignando d’imbarazzo, è una delle cose più pop che gli siano mai riuscite. Nessuno riesce a rovinarla, neanche Miley Cirus. Se ascolti Blood fingendo che non sia l’opera di una rockstar che sta procedendo a cento miglia all’ora verso il muro di un divorzio milionario, ti accorgi che è un disco più sconsolato che arrabbiato. Sembra che Dylan sia stato lasciato, non il contrario. E non da una sola donna.

Non riesco più a sentirti, neanche a toccare i libri che hai letto. Ogni volta che striscio vicino alla tua porta, desidero essere qualcun altro…

Tutte le ragazze che ha trattato male, da Hibbing in poi, improvvisamente cominciano a tormentarlo in qualche sogno mattutino: sono tutte ragazze grandi ora, hanno le loro storie chissà dove, chissà con chi, e stanno tutte meglio di lui. Nella versione newyorkese di You’re a Big Girl Now, che sta a Dylan come Cara sta a Lucio Dalla, tra i versi del ritornello c’è una specie di acuto in falsetto, mmmmh mmmmmh, che è qualcosa di disarmante, il vero rantolo del maschio di mezza età inopportunamente innamorato: sono qui sotto la tua finestra, e lo so che sono ridicolo, ma mi fa male lo stesso. Mmmmmh mmmmmmmh. Ho sempre avuto la sensazione che Blood sia il disco di Dylan preferito dal pubblico femminile. È un’idea stupida, ma in If You See Her, in You’re Gonna Make Me Lomesome, in Lily, Rosemary and the Jack of Hearts sono finalmente loro che danno le carte. Persino Idiot Wind è così cattiva e scomposta che finisce per farti prendere le parti di Sara. Fin qui non era mai esistita davvero: era solo una fantasia patriarcale, un angelo del focolare sempre pronto ad accogliere il Divo davanti a un camino acceso e a sfilargli gli stivali – al limite una mantide che si era nutrita di tutta la sua energia creativa. In Idiot Wind è finalmente un essere umano. È come se Gemma Donati in Alighieri irrompesse nello studio dove Dante sta abbozzando gli ultimi canti del Purgatorio per lamentarsi che il pane di Verona è troppo salato. Siamo due idioti, babe, è incredibile che qualcuno ci dia ancora da mangiare.

Le storie finiscono sempre tristi, le relazioni vanno sempre a male. La mia è come quella tra Verlaine e Rimbaud… (non so che dire, è un namedropping talmente ingenuo che è commovente. Sembra un liceale con l’uniposca).

Allo stesso tempo, Blood è anche il disco di Dylan che più mi fa riflettere su cosa significhi essere un maschio. Ormai ho rinunciato a capire di cosa parli per la maggior parte del tempo – lo stile simultaneista di Tangled Up e Jack of Hearts non mi incanta più, pensavo che da grande mi sarei messo lì con un vocabolario e avrei decifrato ogni mistero, invece salta fuori che i grandi tutto questo tempo libero non ce l’hanno, e i misteri dei coetanei perdono gran parte del loro fascino. Non ho mai capito chi ha messo in giro la storia che Dylan abbia ucciso un’ereditiera, non ho capito chi sia il Fante di Cuori, non sono riuscito a trovare nessun nesso tra i pezzi di Blood e i racconti di Čechov, come suggerisce Dylan stesso in Chronicles, nel tentativo patetico (e tardivo) di allontanare gli ascoltatori dalla sua vita privata. L’unico argomento che riesco a mettere a fuoco in tutta quella folla di personaggi è l’insoddisfazione amorosa. Magari proietto, perché un po’ insoddisfatto sono anch’io, com’è normale che sia – forse sono progettato per essere così, per patire una punta di desiderio per ogni donna che incrocio. Ma perché devo continuare a soffrirne anche dopo anni che se n’è andata via? Forse è la mia croce, ma com’è possibile che succeda anche a un tizio come Bob Dylan?

Nel corso della sua vita doppia o tripla, Dylan ha avuto tutte le possibilità che a noi poveri maschi standard non sono concesse. È stato a turno donnaiolo monogamo. Ha avuto più o meno ogni donna che ha desiderato – il che significa che ha dovuto lasciarle tutte, prima o poi. E tutto questo amore non lo ha reso meno insoddisfatto di qualsiasi altro maschio rognoso che in una notte d’autunno vorrebbe abbaiare a un balcone, e in un mattino d’estate si sorprende a fantasticare su qualche vecchia ex: chissà se ha ancora i capelli rossi. C’è quella che mi coccolava nella bufera; quella che era davvero la mia gemella – ma io ero nato troppo tardi; quella che è troppo giovane per prendermi sul serio e non ha il cuore abbastanza grande per rendersi conto di quanto mi farà sentire solo, quando se ne sarà andata. Tante donne intorno al cuore mi sono venute, e io sono riuscito a farle scappare tutte. Per quante donne può impazzire un uomo prima di capire che comunque è destinato a restare solo, impigliato nella tristezza?

E così sto tornando indietro, in un qualche modo devo raggiungerla.

Tutte le persone che conoscevamo adesso per me sono un’illusione.

Alcuni sono matematici, altre hanno sposato un carpentiere,

Non so come sia cominciato tutto questo; non so cosa facciano delle loro vite…

Dylan non è mai tornato in quello studio di Minneapolis, dove pure era riuscito a trasformare un disco incommerciabile in un doppio platino soltanto negli USA (due milioni di copie), il disco che col passare degli anni continua ad aumentare di statura. Non ha mai fatto stampare su nessuna copertina i nomi dei musicisti che lo accompagnarono a Minneapolis: Kevin Odegard e Chris Weber alle chitarre, Gregg Inhofer alle tastiere, Billy Peterson al basso, Bill Berg alla batteria, Peter Ostroushko al mandolino in If You See Her, Say Hello (anche se forse il mandolino di Ostroushko lo suonò Dylan). Blood on the Tracks è l’unica prova che abbiamo dell’esistenza di Ismael Zimmerman, gemello (cattivo?) di Bob Dylan. Non ha inciso altri dischi; Dylan non ha mai registrato altre sue canzoni. Che fine ha fatto?

…ma io sono sempre per la strada, in rotta per il prossimo incrocio.

Abbiamo sempre sentito le stesse cose, è solo che le vedevamo da punti di vista diversi,

impigliati nella tristezza.

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett and Billy the Kid, 1974: Planet Waves, Before the Flood, 1975: Blood on the Tracks, 1976: Desire).