Pat Dylan and Bobby the Kid

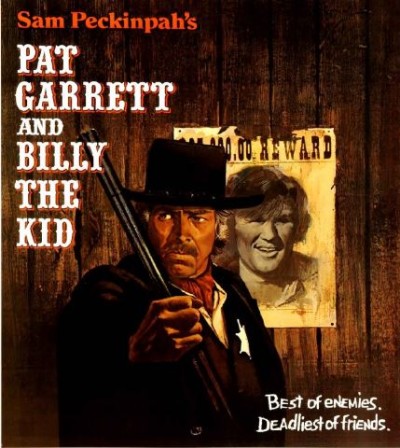

Pat Garrett and Billy the Kid (1973; colonna sonora originale dell’omonimo film)

(Il disco precedente: Greatest Hits II.

Il disco successivo… si dimentica facilmente).

Oltre il fiume spareranno a vista:

lo sceriffo è già sulla tua pista.

I bounty killer ti hanno sulla lista.

Non gli gusta la tua libertà.

È un film imbottito di scene madri, ma la più famosa non è stata girata: nel buio della sala di proiezione, mentre guarda i giornalieri, il grande Sam Peckinpah, (ubriaco, una pistola carica in tasca), si rende conto che una lente è difettosa, che il lavoro di un’altra giornata va sbattuto via. Furioso, si alza, si sbottona e lascia sul telo dello schermo il suo segno – una “S” di urina. Dietro di lui, Bob Dylan si volta verso Kris Kristofferson: non dice niente, ma quello sguardo Kristofferson non lo dimentica più. Kris, ma in che pasticcio mi hai portato?

Passi notti intere, giù in Berenda,

a smazzare carte in un’hacienda,

finché trovi uno che ti stenda,

Billy, se hai bisogno, sono qua.

Un pasticcio che non si sarebbe perso per niente al mondo. Un film sul più famoso fuorilegge del west. Girato dal regista del Mucchio Selvaggio. Nei panni del protagonista l’amico Kristofferson, quel bel cantante country che qualche anno prima aveva retto i bonghi durante la registrazione di Lay Lady Lay. Talmente ghiotta era l’occasione di recitare e scrivere una colonna sonora western, che Dylan, per una volta nella sua vita, si presentò coi compiti fatti. Peckinpah, per dirla con Kristofferson, “non s’intendeva molto di musica”, insomma non aveva la minima idea di chi fosse quel trentenne ricciolino che Kristofferson gli stava presentando. Ma il tizio aveva già Billy in canna. Gliela fece sentire. Scritturato. A Billy non si resiste.

Dylan sul set (o più probabilmente è la foto di scena di una sequenza scartata). (Di Pat Garrett & Billy the Kid esistono tre versioni montate diversamente, tutte a modo loro insoddisfacenti).

Fai la festa a qualche señorita,

nell’ombra di una camera ti invita,

nel buio solitario lei ti guida…

Billy, a casa non ci torni più.

Voi fischiettate ogni tanto? Se vi capita, e se amate Dylan, ci siamo già capiti. Billy è l’abc, il pezzo dylaniano più fischiettabile. Si può andare avanti per giorni interi, e per milioni di variazioni sullo stesso tema triste. “Billy, you’re so far away from home“. Che ti è successo, Billy? Quale ingiustizia, quale imprudenza, ti ha portato così lontano? Quando i redattori di Mojo stilarono la classifica delle cento canzoni di Dylan, si scordarono di Billy. Sarà gente che non fischietta. Forse è un dono di natura, c’è chi ci nasce e c’è chi per capire Dylan è costretto a cercare barlumi di genio in dozzine di dischi opachi, quando basterebbe saper fischiettare Billy. Una delle melodie più semplici che abbia usato: una di quelle canzoni per cui vale la pena citare Robertson a proposito delle canzoni della Cantina: “non si capiva se fossero sue o no”.

Nessuno, che io sappia, contesta a Dylan la paternità della melodia di Billy. Allo stesso tempo, è così basica che sarebbe veramente strano se l’avesse scoperta proprio lui. La incide in tre versioni diverse, come se non sapesse come riempire il disco (e invece parecchio materiale restò fuori). La maneggia come se fosse un interprete, anzi tre interpreti diversi: come se non fosse sua, ma un brano tradizionale che si può leggere in tanti modi e stravolgere a piacere. Come se la stesse cercando, per tentativi: è in cerca di Billy, come in Self Portrait era in cerca di Little Sadie. Se quel disco era l’autoritratto di un cantautore attraverso cover di altri artisti, Pat Garrett è il disco meno personale di Dylan (il primo che non ha la sua faccia in copertina), malgrado non ci sia una nota, una sola parola che non abbia scritto lui.

C’è chi prende mira dietro a specchi,

C’è chi prende mira dietro a specchi,

fori di pallottola sui tetti,

se non muori presto o tardi, invecchi:

Billy, sei rimasto solo tu.

Oggi Billy sembra fatta apposta per un western – il tema ideale qualsiasi panoramica in cui su un tramonto si stagli il profilo di un cowboy dal destino segnato – ma è un errore di prospettiva: prima di Billy le canzoni del film western erano diverse. Le scrivevano i migliori compositori sul mercato. Liberty Valance è di Bacharach (ha anche scritto Rain Keeps Falling On My Head per Butch Cassidy, ma non credo che si possa considerare un brano western). Ci mettevano un sacco di stilemi riconoscibili a colpo sicuro – chitarre country, violini, voci virili, qualche messicanismo – e ritornelli orecchiabili. Dylan i violini ce li ha, di chitarre quante ne vuoi (c’è Roger McGuinn alla 12corde, è la prima volta che incidono assieme); per la voce virile può fare un tentativo, ma Billy è tutta un’altra idea del west. Più elegiaca, più minimale. Può piacere o non piacere, ma finalmente è un’idea – da quand’è che non gliene veniva una?

Billy è il punto di arrivo di un sentiero accidentato che partiva dal 1967, dalla Cantina e da John Wesley Harding – un percorso ascetico, a ben vedere. Via il ritornello, via gli orpelli inutili: un tema solo, insistente come il blues, e in grado di sopportare centinaia di strofe. Quel tipo di ballate che secondo lui una volta la gente ascoltava per ore e ore, prima dell’avvento della radio e del cinema. Billy è già a suo modo un film. La storia che racconta non è molto più oscura ed episodica del copione che Peckinpah si era riscritto. C’è un bandito che dovrebbe fuggire, e invece gira in tondo. C’è uno sceriffo che (spoiler) lo ucciderà, ma un tempo era un suo amico. Le strofe che seguono non sono che variazioni sul tema del conflitto a fuoco. Due canaglie giocano a nascondino in una prateria senza senso, chi non è sceriffo è ladro di bestiame. Entri in saloon da assassino, ne esci con la stella di latta sul petto. In che pasticcio mi hai portato, amico?

L’unica foto di Billy the Kid, qualche anno fa valeva $ 400.000 (per il Billy vero Garrett ne incassò molti meno).

Dormi con un occhio mezzo aperto

se con Garrett hai quel conto aperto.

Ogni suono è il La per il concerto

che la sua pistola suonerà.

In che pasticcio mi hai portato, Kris? Mettetevi nei panni di Bob Dylan, per una volta. Ce l’ha fatta: finalmente è sul carrozzone di Hollywood. Gente seria, valori solidi, mica quella bolla di sapone che è il mondo musicale, schiavo dei capricci di ascoltatori teen-ager e critici ventenni. Qui c’è gente che ha fatto la guerra, gente che ha già il suo nome scolpito sul marmo della Storia, James Coburn con tutte le sue meravigliose rughe (non le fanno più delle facce così), e Sam Peckinpah. Questo è il mondo degli adulti: Coburn e Peckinpah. Insieme per lavorare a qualcosa che andrebbe a vedere anche Abram Zimmerman, se fosse ancora al mondo – e sui titoli avrebbe visto il nome finto di suo figlio accanto a quello di quei grandi. Ce l’hai fatta, Robert “Bob Dylan” Zimmerman. Non sei più il ridicolo ‘portavoce’ di un evanescente ‘generazione’. Sei un musicista dal talento riconosciuto e un caratterista di buon livello. Sennonché.

Sennonché siamo nel 1973, e anche il mondo degli adulti sta andato a puttane. Il grande Sam Peckinpah è un alcolizzato furioso che tutte le notti spara alla sua immagine nello specchio. Litiga coi produttori, litiga coi collaboratori, col cast, prima o poi se la prenderà anche con Dylan. Il copione è un casino, sul set a Durango gira di tutto, compreso il virus dell’influenza. Perderanno un sacco di tempo, e alla fine il regista abbandonerà il film al suo destino. Montato alla benemeglio, stroncato anche dai fan di Peckinpah, il disastro eclisserà il valore della colonna sonora – sapete chi ha vinto l’Oscar alla migliore canzone del 1973? Barbra Streisand, The Way We Were. Ora non dico che Billy avrebbe avuto una chance (in lizza c’erano anche Jesus Christ Superstar e Live and Let Die, fu un anno durissimo), ma Knockin’ on Heaven’s Door non si meritava una nomination? Il fatto è che per qualche tempo nessuno si accorse che per quel film sfortunato Dylan aveva scritto uno o due capolavori.

Viene il dubbio che il vecchio Sam avesse capito prima di tutti, e meglio di tutti: proprio lui che avrebbe avuto più di un motivo per disprezzare questo tizio catapultato da New York senza esperienza né di recitazione né di colonne sonore. Era la produzione a premere affinché trovasse una particina per questo re della musica dei giovani. Eppure, dopo aver ascoltato Billy, Peckinpah fece qualcosa di più di affidare un ruolo a Dylan. Senza modificare più di tanto lo script – senza pretendere da Dylan doti attoriali che non aveva – lo trasformò in una specie di Coro greco, il perno segreto intorno a cui ruotano i personaggi predestinati e ciechi. È evidente dalla prima scena in cui compare, una specie di apprendista maniscalco che si innamora di Billy, mentre lo sente improvvisare una ballata su quanto è insulsa la piccola città di Lincoln che voleva tenerlo prigioniero. Billy sta evadendo dalla prigione e anche Dylan, da quel momento, evade. Il nome di battaglia che si sceglie, “Alias”, è un’ammissione: non è un cowboy, non è un attore, è solo un’altra faccia di Bob Dylan: una specie di turista, un delegato del pubblico sul set. Potrebbe essere il testimone oculare di tutta la faccenda: tutto il film potrebbe essere una lunghissima versione di Billy. È un’idea brillante, ma Peckinpah a un certo punto si offuscò. C’è una scena in cui il suo alter ego, un Pat Garrett deliberatamente ubriaco, umilia Alias in un emporio costringendolo a leggere le etichette dei barattoli mentre spara ai suoi compari. L’ottanta per cento delle battute di Dylan nel film sono etichette di barattoli. Hai voluto recitare, Bob?

Pat Garrett è stato sguinzagliato

dai boss che ti vogliono impiccato.

Billy… quanto è triste esser braccato

da chi era tuo amico e non lo è più?

Comporre almeno cinque brani strumentali era una scelta tutt’altro che scontata. Peckinpah aveva già un suo compositore di fiducia, e Dylan era abituato a scrivere le canzoni intorno alla sua voce: gli unici strumentali che aveva ammesso nei suoi dischi, fino a quel momento, erano improvvisazioni condotte sulle progressioni più convenzionali possibili: blues o ragtime. Dylan non sa leggere gli spartiti, men che meno scriverli, da cui l’interrogativo: come ha fatto a comporre Bunkhouse o Final Theme? Le avrà canticchiate ai musicisti (come in Wigwam), o fischiettate: è impossibile non immaginarlo mentre prova a dare al flautista Gary Foster istruzioni del tipo, “voglio un’aria che faccia tutututututu….“.

Ancora oggi, l’unica vera colonna sonora scritta da Dylan è curiosamente sottovalutata. Gli stessi critici che trovavano profondità improbabili nelle strofe secche e legnose di John Wesley Harding; gli stessi che si erano bevuti la conversione country, sforzandosi di trovare nei brani pop e impersonali di Nashville Skyline, qualche connessione con l’anima profonda di Dylan, liquidano Pat Garrett come un disco superficiale. Certo, se uno non sa fischiettare, è inutile incaponirsi. Se uno non riesce a vedere in Billy e in Knockin’ la realizzazione di qualcosa che ai tempi di JWH esisteva solo a livello larvale, inutile prendersela. Se fossimo esperti di musica probabilmente litigheremmo su Mozart, e non su un tizio che a vent’anni scriveva canzoni con otto accordi, e a trenta li aveva ridotti a tre.

Era la sua prima colonna sonora: non intrusiva (solo due canzoni), originale, rispettosa del taglio elegiaco che Peckinpah voleva dare al film. La storia d’amore non corrisposta tra Dylan e il cinema andrà avanti ancora per molti anni, ma colonne sonore non ne scriverà più. Potremmo anche considerare Pat Garrett come l’ennesimo esperimento fallito, come Self Portrait, come New Morning. Non fosse per un dettaglio: Self Portrait non ho mai voglia di riascoltarlo. Pat Garrett sì. Non sarà perfetto come colonna sonora, ma ha quei suoni languidi e diretti, adatti a qualsiasi giornata di sole. In inglese si chiamano “guilty pleasures”, quei dischi che ascolti di nascosto perché temi il giudizio dei tuoi simili. Di tutti i dischi di Dylan, Pat Garrett è senz’altro il mio piacere proibito. Lo ascolto più spesso di JWH, più spesso di Blood on the Tracks. Non credo che Knockin’ On Heaven’s Door sia superiore a Like a Rolling Stone, ma la verità è che ascolto Billy più di entrambe (e la fischietto).

Mamma, stacca questa stella

non mi servirà mai più

è troppo buio, non vedo più nulla,

ora busso alla porta di Lassù.

Ma anche Knockin‘, se uno la ascolta con parsimonia, è una meraviglia. Rispetto ad altre canzoni troppo-famose-per-riascoltarle-davvero, ha l’enorme vantaggio di essere meno famosa delle cover che ha ispirato. Persino negli anni ’70 le radio programmavano più spesso la versione reggae di Eric Clapton. Più tardi sarà Bono a insegnare che una canzone tanto semplice si può piegare a qualsiasi capriccio di un cantante che sappia stirarla in due ottave diverse (e Axl Rose, purtroppo, prese appunti). Il risultato è che la prima volta che ascoltai il brano di Dylan, rimasi deluso: tutto qui? Non solo quattro accordi: tre note ribadite dal coro per tutta la canzone. Dylan ha una tonalità sola a disposizione e non la sfrutta nemmeno: scandisce le parole secco come una preghiera. È una preghiera. Si recita prima di chiudere gli occhi e morire. Tutti gli esercizi tentati dai Basement Tapes in poi, tutti i tentativi di torcere il collo l’eloquenza, gli sono serviti a questo: a firmare la canzone più facile mai scritta, la canzone dell’estremo saluto, quella che qualsiasi scout in corriera può intonare ma che nessuno, ovviamente, canta come lui. (Oggi la Knockin’ di Pat Garrett è l’unica che riesco ad ascoltare).

Almeno una volta Dylan ha detto di averla scritta per Slim Pickens e Katy Jurado. (“Gliela dovevo”). Il cameo di questi due veterani del western è un brevissimo film nel film. Pickens è uno sceriffo che non vede l’ora di ritirarsi a vita privata, su una “barca”: la sta costruendo a mano, nel cortile del suo ufficio. A quel punto Peckinpah sa che lo spettatore sa che quel personaggio è spacciato. Ma nel frattempo facciamo la conoscenza di sua moglie, Katy Jurado nei panni di “Mama” Baker. A me sembra la cosa più incredibile del film (e parliamo di un film che comincia con dei polli che saltano in aria e prosegue con James Coburn protagonista di un’orgia interrazziale). L’attrice messicana che aveva prestato il volto esotico a decine di donne fatali in bianco e nero adesso è una vicesceriffa di ferro che affronta i ladri di bestiame a schioppettate. Non puoi non notare la vaga somiglianza con l’altra grande “mama” delle canzoni di Dylan, Joan Baez. Ma quando suo marito Slim cade e striscia verso l’acqua, Mama molla la doppietta e striscia anche lei. È così strano che sembra vero. Dal cielo qualcuno comincia a cantare e dopo un po’ anche Dylan si unisce al coro – Peckinpah non era affatto sicuro dell’effetto, e forse avrebbe tagliato la scena. Slim non è l’unico, nel film, a sorridere prima di morire.

Stringi la tua donna, se ne hai una

Ricordi a El Paso, che ne hai uccisa una?

Era brava, anche se era puttana,

Billy, non ti fermi proprio mai?

Del resto era tutto previsto dalla prima scena: gli eroi della leggenda sono solo polli che si azzuffano, i grandi proprietari hanno deciso che ne invecchierà uno solo. Kristofferson, piacione e lievemente sovrappeso, è il babyboomer ventenne che non riesce a crescere (“I tempi cambiano”. “Io no”). Coburn, il quarantenne che ha deciso di diventare vecchio, grasso e ricco – tanto quanto i padroni a cui si è venduto gli consentiranno. Peckinpah rovescia consapevolmente l’Edipo classico di tanti altri western: per sopravvivere nel nuovo mondo, Pat Garrett deve uccidere la sua versione più giovane. Di tutti i western in cui poteva capitare, Dylan si fece coinvolgere proprio in quello che metteva in scena nel modo più crudo e programmatico il conflitto generazionale. Il mondo degli adulti mandava Sam lo Sbronzo in avanscoperta, con la patta bagnata e una bozza di negoziato: voi vi tenete la gloria e provvedete a morire giovani, col Vietnam o il rock’n’roll o il terrorismo o l’eroina o qualsiasi altra cosa v’inventerete; noi ci teniamo i soldi e i sensi di colpa. È andata così? Ma no, è solo un western, il sogno di un cantautore, il rimuginare di un ubriaco. (Appena sette anni più tardi, un Kristofferson molto più maturo si sarebbe trovato protagonista di una storia molto simile e di un film ancora più disastroso, I cancelli del cielo di Cimino).

Nascosto in uno dei punti più ombrosi della carriera di Dylan, Pat Garrett potrebbe essere il disco centrale di tutti i suoi anni Settanta: il punto in cui riaffiora temporaneamente quel fiume carsico che scaturisce dai Basement Tapes e attraverso Nashville e Self Portrait porta fino ai capolavori di Desire. Un Dylan diverso dall’immagine rancorosa e tormentata ribadita in Blood on the Tracks; un Dylan libero e giocoso come Billy the Kid, un Dylan tex-mex disponibile a qualsiasi avventura, tentato e vinto da un esotismo da due soldi. Un Dylan che nessuno ammette di ascoltare più volentieri di altri Dylan più impegnativi. La storia dice che Billy fu sconfitto; che Dylan si rimise la stella di Pat Garrett, accettò le sue responsabilità di Grande Cantautore Americano e invecchiò da bolsa rockstar. La leggenda dice un’altra cosa: è Billy che scrisse Isis e Hurricane; è Billy che radunò i reduci della sua vecchia posse e li trascinò in quella rapina al treno che fu la Rolling Thunder Revue; è Billy, ancora oggi, che continua a girare i teatri e a bluffare a poker, ghignando in faccia a chiunque lo voglia stroncare o premiare. Pat Garrett è morto, Billy vive. Per sempre giovane (continua).

Suona il banjo l’ultimo fandango:

lungo il Pecos finirai nel fango,

o in qualche stradina di Durango?

Billy, a casa non ci torni più.

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett and Billy the Kid, 1974: Planet Waves…)