Il disco più venduto, la canzone più nascosta

Bob Dylan’s Greatest Hits Vol. II (1971)

Il disco precedente: Another Self Portrait.

Il disco successivo: Pat Garrett & Billy the Kid.

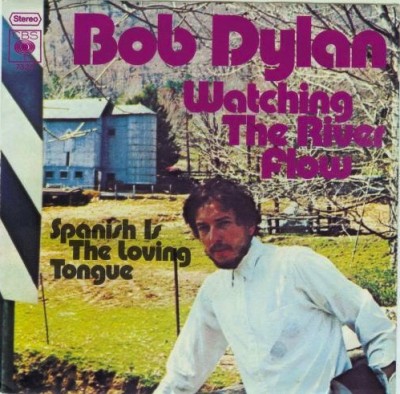

Sto notando come l’estetica dei 45 giri sia molto diversa da quella dei 33: più effimera, dozzinale (foto scadenti, font pacchiani), forse più genuina. I 33 giri vanno sui libri di storia, i 45 sono polaroid imbarazzanti che rimettono in discussione la memoria consolidata.

Cosa c’è che non va con me? È che non ho molto da dire.

Dev’essere arrivata come una progressiva illuminazione: a un certo punto del tardo 1970 Dylan si rese conto che nessuno lo costringeva più a scrivere o incidere canzoni, se proprio non ne aveva voglia. Fu l’uovo di Colombo. Così, dopo sei mesi trascorsi a registrare due dischi di canzoni insoddisfacenti, sue e di altri, Dylan finalmente accettò che non aveva molto da dire e che tutto sommato andava bene così. Una volta accettata, era un’idea talmente forte che… ci scrisse una canzone e la incise come singolo. Non è sorprendente che Watching the River Flow fosse un blues. Dylan ha questa arma segreta nel cassetto: quando non sa cos’altro fare, può sempre fare un blues ed essere abbastanza tranquillo del risultato perché anche se di solito è occupato in altre cose, a tempo perso è uno dei più grandi bluesman viventi. Watching non sarebbe niente di speciale, se non fosse il primo brano di Dylan prodotto a New York da Leon Russell, il pianista dall’Oklahoma che aveva già reso credibile in America il r’n’b inglese di Joe Cocker. Con tutto questo, rimane un pezzo fresco ma trascurabile, come la telefonata a un amico che non ha niente da dirti ma vuole farti sapere che va tutto bene: nulla di memorabile, ma fa piacere ascoltarla. Una telefonata del genere, nel ’71 sembrava a ancora in qualche modo necessaria. La gente continuava a chiedersi: ma come sta BD? Perché non fa concerti? Perché non rilascia interviste?

Leon Russell, nel ’70, capisci che poteva rubare la scena a Joe Cocker (wikipedia).

Già, perché? Perché non aveva niente da dire. A New York, dove si era ritrasferito con la famiglia sperando di passare inosservato come una rockstar tra tante, riusci a stanarlo solo Weberman, il “dylanologo”, uno stalker che rovistava nei suoi rifiuti e che lo accusava a turno di antisemitismo e filosionismo; in estate una giornalista israeliana riuscì a scovarlo sulla spiaggia a Tel Aviv e a essere trattata con insolita gentilezza: ma anche con lei Dylan non poteva che restare sul vago. Prendeva il sole, badava ai figli, riorganizzava i suoi affari (le cause con Grossman si sarebbero trascinate ancora per anni), un giorno sarebbe senz’altro tornato a incidere e fare concerti, ma quando? Chissà.

Poi, un mattino d’autunno, si svegliò in lacrime: cos’era successo? “Hanno sparato a un uomo a cui volevo davvero bene. Oh, Signore, hanno fatto fuori George Jackson. Signore, Signore, lo hanno steso a terra”.

Angela Davis non c’entra quasi niente con questa storia. Passò qualche guaio perché le armi usate da Jonathan Jackson per il sequestro erano registrate a suo nome. Esistono foto pazzesche di Jackson che tiene il giudice per il collo, ma non sono di dominio pubblico.

George Jackson era del ’41, come Dylan, come Ritchie Valens, come David Crosby e altri personaggi con i quali Dylan in Chronicles suggerisce di trovarsi in particolare sintonia. Dylan compié trent’anni in maggio; Jackson li avrebbe fatti a settembre ma una guardia carceraria gli sparò un mese prima. Nell’anno in cui Dylan era arrivato da Minneapolis a NY, George Jackson era entrato nel penitenziario di San Quentin, per una rapina a mano armata a un benzinaio (70 dollari di bottino). Ne era uscito soltanto nove anni dopo, e soltanto per essere trasferito nel carcere di Soledad, California. Nel frattempo si era radicalizzato, aveva studiato Marx, Engels, Mao, aderito alle Pantere Nere, tentato uno sciopero della fame con due compagni (i “fratelli di Soledad”), vendicato un eccidio di prigionieri partecipando all’assassinio di una guardia carceraria, e ora era in attesa di giudizio per quest’ultimo crimine, con l’alta probabilità di essere giustiziato in una camera a gas. All’inizio di agosto suo fratello diciassettenne, Jonathan (guardia del corpo di Angela Davis), aveva provato a liberarlo, a modo suo: irrompendo in un tribunale e prendendo in ostaggio tre giurati e un giudice – a quest’ultimo aveva fissato al collo una mitraglietta col nastro adesivo. Appena cercò di uscire lo freddarono, e morì anche il giudice. Due settimane più tardi, dopo un colloquio con il suo avvocato, George Jackson si sfilava una pistola da una parrucca e tentava la sua ultima fuga da Soledad. E in novembre Dylan pubblicò George Jackson. Dopo aver protestato per un anno la sua mancanza di idee, decise di confessare il suo amore, proprio così, dice “amore”, per un galeotto maoista che aveva gettato il corpo di una guardia dalla finestra. “Non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno, non si sarebbe mai messo in ginocchio. Le autorità lo odiavano perché era troppo vero. Oh, Signore, hanno fatto fuori George Jackson”.

Il carcere di Attica

Più di un biografo ha presentato George Jackson – il singolo – come una mossa istintiva, dettata dall’emozione: Dylan non voleva certo tornare alla musica di protesta, ma un mattino si è svegliato in lacrime e l’ha scritta e registrata in tutta fretta. Niente calcoli, solo sentimenti. Il calendario ci dice un’altra cosa: tra fine agosto e metà novembre Dylan ha avuto tutto il tempo per riflettere su quel che stava facendo. Sapeva che George Jackson non era il solito mitico fuorilegge delle ballate, ma un criminale morto di fresco che ancora terrorizzava i benpensanti, l’eroe dei Weathermen, i bombaroli che avevano preso il nome dal verso della sua Subterranean Homesick Blues. Sapeva che la morte di Jackson era stata una delle scintille della strage di Attica, un penitenziario sulla costa opposta degli USA dove Pantere Nere e Musulmani Neri avevano organizzato una delle rivolte carcerarie più famose della storia, soffocata nel sangue. Sapeva tutto questo e la incise lo stesso – dopo aver corteggiato il pubblico conservatore del Johnny Cash Show e aver messo in giro voci su una sua possibile conversione all’ebraismo chassidico, scrisse un’elegia per un rivoluzionario maoista che aveva ucciso una guardia e aveva usato le sue ultime parole per citare Ho Chi Minh: “Signori, il dragone è arrivato”.

In seguito forse se ne pentì: non risultano esecuzioni live di George Jackson, e la canzone, nella sua versione “big band” (quella sul lato A del 45 giri) è una delle sue poche irreperibili su Spotify. Era stata ristampata in una raccolta degli anni Ottanta che è stata ritirata anche dal catalogo di iTunes. Su Spotify resiste invece la versione acustica – il lato B, in sostanza la prova per sola chitarra e armonica – che resta comunque una gran bella canzone. Per qualche motivo, Dylan preferirebbe che la riascoltassimo soltanto così. Senz’altro, se il valore di Jackson risiedeva nell’essere “vero”, la versione acustica è la più adeguata, la più “vera”, più facilmente interpretabile come lo sfogo di un momento – una cosa registrata ancora con le lacrime agli occhi – e non un’operazione condotta a tavolino, un singolo ispirato a un fatto di cronaca e registrato con fior di musicisti invitati per l’occasione. Dylan può convivere con molti suoi errori del passato, ma forse non col sospetto di avere speculato su una tragedia più grande di lui.

Le guardie lo maledicevano, osservandolo dall’alto: ma erano terrorizzati dal suo potere, spaventati dal suo amore. Oh, Signore, hanno fatto secco George Jackson…

Nei fatti il singolo non uscì ‘a caldo’, ma a distanza di mesi, e in concomitanza con uno dei colpi commerciali più fortunati della carriera di Dylan: il secondo volume (doppio) di Greatest Hits, a sua volta pubblicato sull’onda del successo del doppio concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison al Madison Square Garden. Greatest Hits II uscì più o meno quando il film del concerto arrivava nelle sale: un ottimo sistema per tenere buoni i dirigenti della Columbia che senza un disco di Dylan sugli scaffali ogni dieci mesi evidentemente smaniavano. In seguito qualche biografo ha definito il biennio ’71/’72 come gli “anni persi” di Dylan – mi domando quale musicista oggi non desidererebbe “perdere” due anni a incidere When I Paint My Masterpiece e George Brown e a comporre (nel ’72) Knockin’ on Heaven’s Door, Billy e Forever Young. Tutta roba che Dylan ha scritto in un periodo in cui era convinto di soffrire di una crisi creativa.

Nei fatti il singolo non uscì ‘a caldo’, ma a distanza di mesi, e in concomitanza con uno dei colpi commerciali più fortunati della carriera di Dylan: il secondo volume (doppio) di Greatest Hits, a sua volta pubblicato sull’onda del successo del doppio concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison al Madison Square Garden. Greatest Hits II uscì più o meno quando il film del concerto arrivava nelle sale: un ottimo sistema per tenere buoni i dirigenti della Columbia che senza un disco di Dylan sugli scaffali ogni dieci mesi evidentemente smaniavano. In seguito qualche biografo ha definito il biennio ’71/’72 come gli “anni persi” di Dylan – mi domando quale musicista oggi non desidererebbe “perdere” due anni a incidere When I Paint My Masterpiece e George Brown e a comporre (nel ’72) Knockin’ on Heaven’s Door, Billy e Forever Young. Tutta roba che Dylan ha scritto in un periodo in cui era convinto di soffrire di una crisi creativa.

In seguito ci capiterà di ripensare con nostalgia a una “crisi” del genere. Ne avesse avute altre due o tre, e ci ritroveremmo con quattro o cinque dischi in meno e una dozzina di capolavori in più. Nel 1971 non aveva affatto smesso di scrivere ottime canzoni: semplicemente aveva smesso di scriverne di inutili. Ed era ancora in grado di fare ottimi concerti, se solo ne avesse avuto voglia. Quello per il Bangladesh è commovente: il trionfo di due rockstar loro malgrado – Harrison e Dylan, una più introversa dell’altra. Pare fossero entrambi terrorizzati: non facevano più tour seri da cinque anni. Per una serie di circostanze indipendenti dalla loro volontà – Lennon e McCartney non si parlavano, i Rolling Stones erano fuggiti in Francia per problemi fiscali, Eric Clapton si stava disintossicando – questi due divi recalcitranti erano diventati il punto di riferimento di tutta la scena. Non fosse stato per il Bangladesh, avrebbero disertato pure loro. Ma George Harrison non poteva dire di no a Ravi Shankar che raccoglieva fondi per la sua gente travolta dall’alluvione, e Dylan non disse di no a Harrison – non disse neanche di sì, fino all’ultimo momento. Sulla scaletta che Harrison aveva attaccato con lo scotch al retro della chitarra, a un certo punto c’era scritto, semplicemente: “BOB?” Non fu sicuro finché non lo vide salire sul palco e imbracciare una chitarra. Tremava. Harrison, Ringo Starr (tamburello) e Leon Russell (a basso) gli diedero una mano in A Hard Rain’s A-Gonna Fall, Blowin’ in the Wind, It Takes a Lot to Laugh, Love Minus Zero e Just Like a Woman. La gente tornò a casa pensando: ho visto Dylan suonare con metà dei Beatles. Qualcuno senz’altro sarà rimasto deluso lo stesso, qualcuno scommetteva di vedere una reunion dei Beatles a sorpresa. La foto di copertina di Greatest Hits II è presa dal concerto.

George Harrison e Ravi Shankar

Forse è il caso di tranquillizzare i lettori: non è che adesso mi metterò a scrivere di ogni maledetta raccolta pubblicata da Dylan in cinquant’anni, no. Per esempio: un primo Greatest Hits era già uscito durante il 1967; qui non se n’è parlato perché si trattava, appunto, di una semplice compilation che cercava di tenere assieme i risultati già diversissimi ottenuti da Dylan in cinque anni di attività: testimonianza di quell’età precedente all’avvento delle musicassette in cui se volevi farti una playlist con il meglio di Dylan rimescolato un po’ a caso, dovevi comprartela in negozio a prezzo intero. Il secondo volume però è un caso particolare: non solo stavolta la scaletta era stata imposta da Dylan stesso – con scelte e omissioni molto interessanti – ma su 21 pezzi ben sei erano inediti. Quasi un mezzo disco originale: un’offerta irresistibile non solo per i dylaniti occasionali, ma anche per i duri e puri: tanto che GH II divenne in breve il più grande successo commerciale della pregiata ditta Bob Dylan.

In apertura Watching the River Flow – il singolo di pochi mesi prima – trasforma i tre lati successivi in una serie di flashback: da Don’t Think Twice a If Not for You. Anche questa raccolta, come la precedente, non rispetta la cronologia: Dylan saltabecca tra un disco e l’altro mostrando imprevedibili preferenze per The Freewhelin’ e Bringing It All Back Home, ma non dimenticando di pescare almeno una selezione anche dagli ultimi due dischi bruttini. Solo due album vengono completamente dimenticati: e se la scomparsa di Bob Dylan era prevedibile, è notevole che con tanto spazio a disposizione non compaia nessun pezzo di The Times They Are A-Changin’.  Il brano omonimo era già comparso nella prima raccolta; nella seconda non si trova posto né per Hollis Brown né per Hattie Carroll – quante volte le aveva cantate dal vivo? Tutta la fase più barricadera della sua carriera, Masters of War inclusa, è ancora una volta rimossa dal ritratto. Eppure nello stesso momento in cui licenziava GH II, Dylan pubblicava George Jackson: e George Jackson è il brano più politico che Dylan abbia pubblicato in tutti gli anni Settanta. È semplice come uno slogan, accorato come un’elegia, fiero come un inno. Dylan non aveva scritto una canzone per Malcolm X, né per Martin Luther King, né per le vittime della polizia alla Kent State University che portarono Neil Young a scrivere Ohio. Di tutti i morti, scelse il più scomodo.

Il brano omonimo era già comparso nella prima raccolta; nella seconda non si trova posto né per Hollis Brown né per Hattie Carroll – quante volte le aveva cantate dal vivo? Tutta la fase più barricadera della sua carriera, Masters of War inclusa, è ancora una volta rimossa dal ritratto. Eppure nello stesso momento in cui licenziava GH II, Dylan pubblicava George Jackson: e George Jackson è il brano più politico che Dylan abbia pubblicato in tutti gli anni Settanta. È semplice come uno slogan, accorato come un’elegia, fiero come un inno. Dylan non aveva scritto una canzone per Malcolm X, né per Martin Luther King, né per le vittime della polizia alla Kent State University che portarono Neil Young a scrivere Ohio. Di tutti i morti, scelse il più scomodo.

A volte penso che tutto questo mondo non sia che una grande prigione… alcuni di noi sono i prigionieri, altri le guardie. Signore, Signore, hanno fatto fuori George Jackson.

Sull’ultimo lato sono concentrati gli altri cinque inediti: il primo a dire il vero lo conosciamo già, è un demo del periodo Witmark, Tomorrow Is a Long Time. Una triste ballata che Dylan si era probabilmente dimenticato di aver scritto, finché non era stata registrata da Elvis Presley, che l’aveva ascoltata nella versione di Odetta. A quel punto Dylan si era accorto di avere scritto un grande pezzo e aveva provato a riarrangiarlo per New Morning, senza cavarci un ragno dal buco (nelle stesse session aveva anche ripreso in mano per la prima volta Blowin’ in the Wind). Qui la ripropone in una versione live del 1963. Dylan non riesce quasi mai a rielaborare in studio i vecchi pezzi: anche quelli accantonati solo provvisoriamente dopo un po’ spariscono dal radar. I Shall Be Released, You Ain’t Goin’ Nowhere e Down in the Flood sono brani del periodo della Cantina che Dylan, in un primo momento, pensava di pubblicare nelle versioni originali. Alla Columbia si opposero: malgrado la larga diffusione abusiva dei Basement Tapes, nel 1971 i brani della Cantina era ancora considerati inascoltabili, indegni di un’etichetta musicale (o forse c’erano problemi coi diritti, la Band aveva un contratto con la Capitol, va’ a sapere). A quel punto Dylan invitò Happy Traum a casa sua e incise in un pomeriggio tre versioni acustiche degli stessi brani. Sono versioni non molto meno grezze dei Tapes, ma meglio registrate.

Prendi You Ain’t Goin’ Nowhere: ha perso quell’aria inquietante che saliva dalla Cantina – non ti viene più il dubbio che a cantare possa essere un serial killer alla sua vittima prigioniera in una baracca tra i boschi – quel che prevale è un senso di liberazione: finalmente Dylan si diverte. Niente esperimenti, niente da dimostrare: due amici una chitarra, un banjo, eccetera. Viene in mente l’idea che se avesse voluto registrare altri cinque o sei pezzi con Traum, ne sarebbe saltato fuori un disco migliore di New Morning o Self Portrait. Dylan cambia qualche parola, ne approfitta per prendere in giro Roger McGuinn che coi Byrds aveva mandato il brano in classifica ma aveva sbagliato un verso. Traum col suo falsetto riesce a trovare un modo di armonizzare con Dylan, impresa tutt’altro che scontata. Ti vien voglia di cantarci assieme, ottimo segno. Certo, I Shall Be Released e Down in the Flood possono essere interpretate in modo molto più drammatico; ma vanno benissimo anche così. I secoli bui sono ormai alle spalle, è cominciato il Basso Medioevo. La stessa ottimistica serenità trasmessa dal pezzo più inedito di tutti, When I Paint My Masterpiece, inciso nella stessa sessione di Watching the River Flow, il racconto di un Grand Tour stralunato tra Roma e Bruxelles.

Oh, le strade di Roma sono piene di macerie,

antiche impronte di piedi dappertutto.

Puoi pensare di vederci doppio,

sulla scalinata di piazza di Spagna, in una notte fredda e scura.

Sarà meglio tornare alla mia stanza d’albergo,

ho combinato un appuntamento con una nipote di Botticelli.

Mi ha promesso che sarà proprio lì con me,

quando dipingerò il mio capolavoro.

Per un attimo riesci a immaginartelo proprio con quell’aria scema da americano in gita, mentre osa alcune delle rime più ridicole della sua storia, tra le quali “in giro per il mondo su una sporca gondòla / ah tornare nella terra della Coca Cola”. È un genio in vacanza, va tutto bene, non lo disturbate. Se tra Nashville Skylilne e New Morning abbiamo avuto paura di perderlo, adesso, per qualche misterioso motivo quella paura si è dissolta. Tornerà quello di prima. Anche meglio di prima. Sarà tutto diverso, scorrerà tutto liscio: un giorno dipingerà il suo capolavoro.

Ma toccherà prima guadare il Rio Pecos… (continua).

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett and Billy the Kid…)