Il poeta, lo zingaro, il Padre

New Morning (1970)

Sono andato a vedere lo zingaro, stava in un grande hotel. Mi ha sorriso quando mi ha visto arrivare, e ha detto: “Bene-bene-bene”. La sua stanza era buia e affollata, le luci basse e offuscate, “Come stai?”, mi ha chiesto; e io gli ho risposto lo stesso.

Sono andato a vedere lo zingaro, stava in un grande hotel. Mi ha sorriso quando mi ha visto arrivare, e ha detto: “Bene-bene-bene”. La sua stanza era buia e affollata, le luci basse e offuscate, “Come stai?”, mi ha chiesto; e io gli ho risposto lo stesso.

Di tutti i brani bizzarri e incongruenti di New Morning, il più strano resta Went to See the Gypsy. Per un attimo i versi tornano a essere lucidi e inconsistenti come nei momenti più enigmatici di John Wesley Harding. La melodia è inafferrabile, al punto che Al Kooper non riusciva a trovare un modo di arrangiarla: non è un giro armonico, non c’è una strofa o un ritornello, tutto gira intorno a un accordo che cambia ogni tanto, in modo prevedibile e tuttavia imprevisto, una specie di trance onirica. Come nei sogni degli adulti, non è che succeda un granché. Dylan sente di essere al cospetto dello Zingaro, e che ogni discorso sarebbe insoddisfacente. Tutto quel che sente è “Bene bene” e “Come stai?”: Dylan risponde ripetendo la domanda. A quel punto lo Zingaro potrebbe ripetere “Bene”, e il sogno si avviterebbe su sé stesso. Ma all’improvviso Dylan non è più lì: si ricorda che deve fare una telefonata. Se è il 1970, di sicuro deve telefonare a casa per sapere come stanno i bambini. Sembra che non riesca a pensare ad altro: la famiglia, i bambini, la vita è tutta qui. E poi di nuovo all’improvviso spunta dal nulla una ballerina: perché non sei più con lo Zingaro? Questo era il sogno dello Zingaro! Ritorna da lui. “Lui può tirarti fuori dal retro (He can move you from the rear), condurti lontano dalla tua paura, attraverso lo specchio. Lo ha fatto già a Las Vegas, lo può fare anche qui”. Quindi almeno sappiamo che non siamo a Las Vegas. Ma siamo sicuramente in un sogno, perché – come capita nei sogni – indietro non si torna. Dylan ci prova: la porta è aperta, ma lo Zingaro se n’è andato. In compenso ha scoperto dov’è: in Minnesota. A quel punto può svegliarsi. Ha visto lo Zingaro. Non è che ci abbia parlato. Ma non c’era niente che ci si potesse dire, in fondo. Avrà funzionato?

Dylan non ha mai voluto incontrare Elvis Presley, da sveglio. Altri approcci con i divi di quell’era forse lo avevano intimorito (Jerry Lee Lewis era stato molto brusco). Non sarebbe stato difficile organizzare un incontro a Las Vegas o Graceland, ma cosa ne avrebbe guadagnato? A inizio anni ’70 Presley non era ancora quell’entità più grande della vita e del rock’n’roll che sopravviveva fagocitando sé stessa. Dylan deve averci pensato. A un certo punto delle sessioni di New Morning voleva registrare finalmente Tomorrow is a Long Time, un suo brano dei tempi dei Witmark Demos che Elvis aveva ascoltato nella versione di Odetta e registrato in un disco del 1966, uno dei momenti più opachi della sua carriera. Di nessuna cover Dylan si dichiarava più fiero che di quella di Elvis.

Non è curioso che nel 1970 gli capitasse di pensare più spesso al Re. Aveva venerato altri musicisti più o meno famosi, e aveva conosciuto altri cantanti caduti in disgrazia, ma solo a Elvis era riuscito il secondo avvento: lo strepitoso ritorno alla forma avvenuto nel Natale del 1968, dopo gli anni bui passati a girare pessimi film e registrare mediocri colonne sonore. Due anni dopo Elvis trionfava incontrastato nella Mecca che un tempo lo aveva respinto, Las Vegas. La domanda inconfessabile che grava sulla nebbia di Went to See the Gypsy non può che essere: potrò tornare anch’io, dal retrobottega al palcoscenico? Perché ultimamente non so più cosa sto facendo. La gente continua a comprarmi i dischi, ma io non mi riconosco più nelle mie canzoni. All’inizio era un gioco, ma adesso davvero non so più dove sono. Ci sarà un Nuovo Mattino, anche per me? Il primo titolo proposto da Dylan era molto diverso: Down and Out on the Scene, Derelitto sul palco. Una pessima idea, ancorché sincera.

È da un po’ che Dylan si agita sul ring come un campione suonato. Dopo aver pestato come un fabbro per otto round, da qualche tempo ha iniziato a fare mosse veramente strane, a incassare colpi assurdi. Sulle prime abbiamo pensato che scherzasse, o che la tirasse in lungo per questioni personali – magari ha promesso all’impresario di far durare l’incontro fino al quindicesimo, va’ a sapere. Dai, smettila Bob, lo sappiamo che sai fare meglio di così. New Morning è il momento in cui cala la maschera: qui Dylan non sta cercando di fare il cowboy o il crooner. Non sta fingendo, non sta scherzando coi suoi compari in cantina, non fa il buffone, non vuole allontanare un pubblico molesto o vincere una scommessa. In New Morning Dylan vuole ricominciare a fare sul serio. Vuole ritrovare sé stesso. Salvo che non ci riesce. Sé stesso non c’è più.

Lo vedi andare al tappeto e non sta fingendo: sembra proprio cotto.

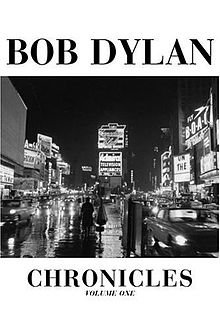

New Morning – che è senz’altro un disco migliore di Self Portrait – può essere più deprimente da ascoltare. Se più che Dylan ti interessa la musica, è molto facile che tu ti chieda spesso: tutto qui? Qualche melodia graziosa (If Not For You), ma cantata e arrangiata in modo approssimativo, a livelli di autosabotaggio; qualche esperimento potenzialmente interessante, ma lasciato a metà (If Dogs Run Free, Three Angels). Se invece più che la musica ti interessa Dylan, New Morning è uno snodo fondamentale – il diario dell’anno 1970. Uno dei due album che sceglie di raccontare in Chronicles I: l’altro è Oh, Mercy. Quello che accomuna due lavori registrati a quasi vent’anni di distanza è una certa aria di falsa partenza: dovevano essere due ritorni in grande stile, per vari motivi non lo furono. Nessuna canzone di New Morning è diventata un vero classico, Dylan dal vivo ne ha suonate solo tre. Eppure è il disco che ha voluto raccontarci per esteso. Sappiamo che Dylan sta riscoprendo la sua identità ebraica; al funerale del padre, i famigliari stupiti si accorgono che il figlio famoso conosce le preghiere di rito; sappiamo che tre canzoni furono scritte per un musical di Archibald MacLeish in cui in realtà Dylan non credette mai molto. Sappiamo che Day of the Locusts racconta il disagio provato a Princeton, mentre in una giornata afosa attendeva che gli consegnassero una laurea ad honorem (dal prato saliva la “dolce melodia” di un frinire di cicale che forse gli ricordò l’organo stridente di Al Kooper, di nuovo alla corte di Dylan dopo aver fondato, tra gli altri, i Blood, Sweat and Tears). Sappiamo che non fu affatto contento di sentirsi definire “la coscienza turbata della giovane America”, proprio in un momento in cui tra lui e la giovane America avrebbe voluto alzare uno steccato altissimo. Sappiamo un po’ di cose e ovviamente non tutte sono vere. Ma non è così difficile distinguerle, ormai.

New Morning – che è senz’altro un disco migliore di Self Portrait – può essere più deprimente da ascoltare. Se più che Dylan ti interessa la musica, è molto facile che tu ti chieda spesso: tutto qui? Qualche melodia graziosa (If Not For You), ma cantata e arrangiata in modo approssimativo, a livelli di autosabotaggio; qualche esperimento potenzialmente interessante, ma lasciato a metà (If Dogs Run Free, Three Angels). Se invece più che la musica ti interessa Dylan, New Morning è uno snodo fondamentale – il diario dell’anno 1970. Uno dei due album che sceglie di raccontare in Chronicles I: l’altro è Oh, Mercy. Quello che accomuna due lavori registrati a quasi vent’anni di distanza è una certa aria di falsa partenza: dovevano essere due ritorni in grande stile, per vari motivi non lo furono. Nessuna canzone di New Morning è diventata un vero classico, Dylan dal vivo ne ha suonate solo tre. Eppure è il disco che ha voluto raccontarci per esteso. Sappiamo che Dylan sta riscoprendo la sua identità ebraica; al funerale del padre, i famigliari stupiti si accorgono che il figlio famoso conosce le preghiere di rito; sappiamo che tre canzoni furono scritte per un musical di Archibald MacLeish in cui in realtà Dylan non credette mai molto. Sappiamo che Day of the Locusts racconta il disagio provato a Princeton, mentre in una giornata afosa attendeva che gli consegnassero una laurea ad honorem (dal prato saliva la “dolce melodia” di un frinire di cicale che forse gli ricordò l’organo stridente di Al Kooper, di nuovo alla corte di Dylan dopo aver fondato, tra gli altri, i Blood, Sweat and Tears). Sappiamo che non fu affatto contento di sentirsi definire “la coscienza turbata della giovane America”, proprio in un momento in cui tra lui e la giovane America avrebbe voluto alzare uno steccato altissimo. Sappiamo un po’ di cose e ovviamente non tutte sono vere. Ma non è così difficile distinguerle, ormai.

Al telefono, Johnston mi chiese se stavo pensando di incidere qualcosa. Sicuro. Visto che i miei dischi vendevano ancora, perché non avrei dovuto inciderne di nuovi? Non avevo molte canzoni, ma c’erano quelle che avevo scritto per MacLeish. Potevo aggiungerne qualcun’altra e finire il lavoro in studio se proprio dovevo, e Johnston era impaziente di cominciare. Lavorare con lui era come mettersi al volante da ubriachi. (Chronicles I).

Per esempio: non può essere andata così. È abbastanza improbabile che le sessioni di New Morning siano cominciate perché il produttore Bob Johnston aveva voglia di “incidere qualcosa”. Non nella primavera del 1970, quando Johnston ha appena finito di remixare Self Portrait. Non siamo più nei primi anni Sessanta, non ha più nessun senso commerciale per un artista pubblicare due LP a distanza di pochi mesi – ora sarebbe una mossa autolesionista: farsi concorrenza da soli. Eppure il grosso delle incisioni di New Morning, Dylan lo produce ai primi di giugno, proprio mentre SP arriva nei negozi e comincia a scalare le classifiche – perché malgrado tutto, la merda vendette bene; e le recensioni perplesse o perfide sarebbero arrivate solo nelle settimane successive.

Nel giro di una settimana ero agli studi Columbia di New York con Johnston al timone, convinto che tutto quel che incido io è fantastico. Come al suo solito. È sicuro che stiamo per fare il colpo grosso e tutto sta in piedi. Al contrario. Mai niente stava in piedi. Neanche dopo che una canzone era finita e registrata stava in piedi.

In seguito Dylan ha più volte smentito di aver cominciato a registrare New Morning così presto per rimediare alla figuraccia rimediata con SP (“Non ho mai detto: Oddio, questo non piace – registriamone un altro“), e in un certo senso non si tratta di una bugia. Non era il giudizio altrui che temeva. Sapeva già di aver mandato fuori un disco sbagliato e no, nel 1970 non aveva ancora tutta questa voglia di trattarlo come un esperimento sociologico e lasciare che decantasse, alienando una frazione più o meno grande del suo pubblico. Col proseguire dell’estate le recensioni cominciavano a uscire, e a quel punto Dylan andò davvero in confusione, esasperando Al Kooper che si era ritrovato l’onere di lavorare agli arrangiamenti: il timoniere Johnston era assente, forse in ferie. Dylan, che era partito con l’idea di inserire arrangiamenti orchestrali come in Self Portrait, aveva scoperto che a critici e pubblico non li sopportavano. Un giorno si era messo in testa di registrare una nuova versione di Blowin’ in the Wind; la provò quindici volte; niente da fare. “Cambiava idea ogni tre secondi”, dice Kooper, “alla fine lavorai come per tre album… Quando fu tutto finito, non lo volevo vedere più”.

Ero appena arrivato a Woodstock dal Midwest, dal funerale di mio padre. Ad aspettarmi sul tavolo c’era una lettera di Archibald MacLeish, uno dei Poeti laureati d’America.

Archibald MacLeish (da wikipedia).

Per più di dieci anni Dylan non ha sentito la necessità di un padre. Aveva persino rinunciato al suo nome, troppo lungo e spigoloso, retaggio di uno dei pochi passati che non gli interessava evocare – negli anni della rincorsa al successo aveva preferito rivendicare uno zio pellerossa (inesistente) piuttosto che un padre ebreo. “Probabilmente valeva cento volte quel che valevo io, ma non mi capiva”. Per molto tempo non avevano avuto niente da dirsi: Dylan scriveva canzoni per una generazione diversa. Canzoni ottime, ma incomprensibili ai padri. Poi un giorno il padre all’improvviso non c’è stato più, e Dylan ha smesso di scriverle. Magari è solo una coincidenza. Ma l’anima inquieta che si dibatte tra i solchi di New Morning – e tra le pagine dell’omonimo capitolo di Chronicles I – è un uomo solo davanti ai suoi problemi, che ha bisogno di un consiglio e non ha nessuno a cui poterlo chiedere. Non al padre, non allo Zingaro, non a Johnston il timoniere, e nemmeno ad Archibald MacLeish, poeta modernista e bibliotecario del Congresso durante l’amministrazione Roosvelt.

Il capitolo comincia con l’immagine della sua lettera su un tavolo. Dylan l’ha aperta di ritorno a Woodstock, dopo aver seppellito il padre. Più chiaro di così non potrebbe scrivercelo: Dylan è in cerca di figure paterne, e MacLeish, a differenza di Abram Zimmerman, conosceva le sue canzoni. Era rimasto colpito dall’immagine di Ezra Pound e T.S. Eliot che lottano nella torre del capitano del Titanic, in Desolation Row. Per MacLeish quei due nomi non erano solo lettere dorate sulle coste dei volumi di poesia: li aveva conosciuti di persona. E adesso voleva conoscere Dylan: gli voleva proporre di lavorare con lui a un musical ispirato al racconto Il Diavolo e Daniel Webster, la storia di un americano che fa un patto col demonio. Ma Dylan di demonio non voleva sentir parlare. Non in quel momento della sua vita, almeno.

Il resoconto di Dylan dei due incontri con MacLeish è appena un po’ meno elusivo del sogno con lo Zingaro: MacLeish gli parla di letteratura, lo interroga sulle sue letture (Dylan è abbastanza onesto sulle sue lacune), lo conforta sulle sue doti di poeta. Quanto al musical sul diavolo, Dylan afferma di aver capito subito che non era materiale per lui. “Era un’opera cupa. Dipingeva un mondo paranoico, fatto di colpa e paura, in uno stato di perenne oscuramento, a testa bassa contro l’era atomica, pieno di inganni e slealtà. Non c’era molto da dire né da aggiungere“. In fondo si sarebbe potuto dire la stessa cosa del lato B di Bringing It All Back Home – MacLeish non aveva pensato a lui per caso. Invece di ritorno a casa, Dylan comincia a scrivere inni alle gioie della vita rurale: New Morning, Time Passes Slowly, e un brano che più di ogni altro assomiglia a una preghiera ebraica: Father of Night. Il titolo glielo aveva proposto MacLeish, pensando a Satana: ma il Padre della canzone è un Ente benigno “che porta via l’oscurità”. Quando nel successivo incontro MacLeish gli chiede la ragione di tanto ottimismo, Dylan non trova le parole.

Il resoconto di Dylan dei due incontri con MacLeish è appena un po’ meno elusivo del sogno con lo Zingaro: MacLeish gli parla di letteratura, lo interroga sulle sue letture (Dylan è abbastanza onesto sulle sue lacune), lo conforta sulle sue doti di poeta. Quanto al musical sul diavolo, Dylan afferma di aver capito subito che non era materiale per lui. “Era un’opera cupa. Dipingeva un mondo paranoico, fatto di colpa e paura, in uno stato di perenne oscuramento, a testa bassa contro l’era atomica, pieno di inganni e slealtà. Non c’era molto da dire né da aggiungere“. In fondo si sarebbe potuto dire la stessa cosa del lato B di Bringing It All Back Home – MacLeish non aveva pensato a lui per caso. Invece di ritorno a casa, Dylan comincia a scrivere inni alle gioie della vita rurale: New Morning, Time Passes Slowly, e un brano che più di ogni altro assomiglia a una preghiera ebraica: Father of Night. Il titolo glielo aveva proposto MacLeish, pensando a Satana: ma il Padre della canzone è un Ente benigno “che porta via l’oscurità”. Quando nel successivo incontro MacLeish gli chiede la ragione di tanto ottimismo, Dylan non trova le parole.

Seduto lì davanti a lui, io mi sentivo scivolare nella mia selvatichezza, come se due parti di me stessero cominciando a darsi battaglia. […] Io volevo dirgli che le cose erano confuse, che una folla aveva circondato la mia casa con dei megafoni pretendendo che io uscissi per strada a dirigere una manifestazione contro il municipio, contro Wall Street, contro il Campidoglio… che le mitologiche figure del fato avevano finito di tessere e adesso stavano tagliando il filo della mia vita… Che c’erano centomila dimostranti a Washington e che la polizia aveva circondato la Casa Bianca con una catena di autobus uno attaccato all’altro per proteggere la sede dell’esecutivo. Il presidente era dentro a guardare una partita di football. Gente che io non avevo mai sentito in vita mia mi chiedeva di andare là e prendere il comando. Era tutta roba che mi faceva vomitare. Facevo sogni in cui folle cantavano slogan, provocandomi, gridando: “Seguici e fa’ il tuo dovere!” Volevo dirgli che la vita stessa si era trasformata in un leone a caccia della sua preda, e che avevo bisogno di fuggire da quel divampare di cazzate…

Ma non disse niente. Il lettore non può che confermare l’autodiagnosi che Dylan formula durante la cerimonia di Princeton: disturbo dell’attenzione. Non è che Dylan non sia genuinamente interessato a quel che l’anziano poeta vuole spiegargli, ma gli basta soffermarsi un momento su una parola o un’occhiata per fuggire col pensiero. A Princeton erano state le cicale, stavolta è una copia dell’Ulisse di Joyce sulla scrivania. Dylan aveva provato a leggerlo, ne aveva tratto solo l’impressione di una fenomenale arroganza, e per un momento è tentato di domandare un parere a MacLeish. Lui gli avrebbe saputo spiegare Joyce. Ma neanche questo riesce a concedersi. MacLeish voleva solo parlare delle canzoni che io avevo scritto per il suo testo e quella era la ragione per cui ero lì, ma non c’era speranza, non c’era niente che si potesse fare e presto la cosa divenne evidente.

Quel che a Dylan serviva è quel che Dylan non sa chiedere: un consiglio. Ma ecco, chi avrebbe potuto dare un consiglio a Dylan nel 1970, quando le università lo acclamavano, i Beatles si scioglievano, Elvis si trasferiva a Las Vegas? Quel che più fa arrabbiare è che in New Morning, come in Self Portrait, il materiale per un buon disco ci sarebbe. Un grande disco, forse. Se solo non avesse avuto tutta questa fretta inspiegabile di registrare canzoni anche con la voce compromessa da un raffreddore (il timbro vellutato di Nashville è completamente sconfessato); se solo qualcuno gli avesse detto ehi, Bob, If Not For You non sarà certo un capolavoro – è chiaro che l’hai scritta con la mano sinistra – ma è orecchiabile e perfetta per le radio: perché devono portarla in classifica George Harrison e Olivia Newton-John? Non puoi dare un po’ l’impressione di crederci, invece di cantarla come se fosse un’altra versione di cantina?

Come If Dogs Run Free: non è che sia un granché, Bob, ma se insisti in questa direzione puoi scoprire un intero continente nuovo… Dylan racconta di averla incisa quasi per caso: lì negli studi si aggiravano tre coriste, Dylan le convinse a cantare sul brano, e una delle tre improvvisò uno scat sul suo cantato. Non fu la più brillante delle trovate, ma intanto senza rendersene conto Dylan si era inventato un suo jazz parlato, un paio d’anni prima che Tom Waits registrasse Closing Time. Fu un idea di un pomeriggio; Dylan non avrebbe più inciso jazz per trent’anni. Ma la voce giusta l’aveva, e se avesse ripreso un po’ della vecchia flemma dei Talkin’ blues, Tom Waits se la sarebbe vista brutta. Invece If Dogs Run Free è sepolta in mezzo ai soliti brani bolsi – New Morning è l’apoteosi del marito coccolone. C’è persino un valzer, Winterlude, che ha la pesante responsabilità di avere ispirato a De Gregori Buonanotte fiorellino. C’è c’è la gioia di tornare a casa ad abbracciarti, c’è il sospetto che la vita sia “costruirsi una capanna in Utah e avere un nugolo di ragazzini che mi chiamino papà”, c’è la maliziosa proposta di mandarli tutti fuori e passare un weekend soli io e te, ed è il proposito più peccaminoso di tutto il disco. C’è insomma veramente troppa aria di cucina e di famiglia per non cominciare a sentire puzza di fritto o bruciato. Così come è difficile ascoltare Masters of War senza pensare che Dylan ha smesso di crederci appena l’ha scritta, è difficile credere ai leziosi lallallallallà di The Man in Me senza pensare alle parole di fuoco che Dylan rovescerà su sua moglie nel giro di qualche anno. I matrimoni solidi non hanno bisogno di tutte queste canzoni. E questo nido così accogliente che Dylan cerca di frapporre tra sé e il caos del mondo – un nido adorno di figure gentili, moglie e bambini che sorridono e non parlano mai, parla solo lui – finisce per suonare vuoto, per rimbombare come una cassa di risonanza della sua solitudine.

Come If Dogs Run Free: non è che sia un granché, Bob, ma se insisti in questa direzione puoi scoprire un intero continente nuovo… Dylan racconta di averla incisa quasi per caso: lì negli studi si aggiravano tre coriste, Dylan le convinse a cantare sul brano, e una delle tre improvvisò uno scat sul suo cantato. Non fu la più brillante delle trovate, ma intanto senza rendersene conto Dylan si era inventato un suo jazz parlato, un paio d’anni prima che Tom Waits registrasse Closing Time. Fu un idea di un pomeriggio; Dylan non avrebbe più inciso jazz per trent’anni. Ma la voce giusta l’aveva, e se avesse ripreso un po’ della vecchia flemma dei Talkin’ blues, Tom Waits se la sarebbe vista brutta. Invece If Dogs Run Free è sepolta in mezzo ai soliti brani bolsi – New Morning è l’apoteosi del marito coccolone. C’è persino un valzer, Winterlude, che ha la pesante responsabilità di avere ispirato a De Gregori Buonanotte fiorellino. C’è c’è la gioia di tornare a casa ad abbracciarti, c’è il sospetto che la vita sia “costruirsi una capanna in Utah e avere un nugolo di ragazzini che mi chiamino papà”, c’è la maliziosa proposta di mandarli tutti fuori e passare un weekend soli io e te, ed è il proposito più peccaminoso di tutto il disco. C’è insomma veramente troppa aria di cucina e di famiglia per non cominciare a sentire puzza di fritto o bruciato. Così come è difficile ascoltare Masters of War senza pensare che Dylan ha smesso di crederci appena l’ha scritta, è difficile credere ai leziosi lallallallallà di The Man in Me senza pensare alle parole di fuoco che Dylan rovescerà su sua moglie nel giro di qualche anno. I matrimoni solidi non hanno bisogno di tutte queste canzoni. E questo nido così accogliente che Dylan cerca di frapporre tra sé e il caos del mondo – un nido adorno di figure gentili, moglie e bambini che sorridono e non parlano mai, parla solo lui – finisce per suonare vuoto, per rimbombare come una cassa di risonanza della sua solitudine.

…almeno queste canzoni non erano di quelle che fanno comparire titoli cruenti sui giornali. Canzoni con un messaggio? Non ce n’erano. Chi le cercava sarebbe rimasto deluso. Come se la mia carriera fosse basata su cose del genere. A parte questo, si poteva percepire l’anticipazione nell’aria. Quando tornerà quello che era un tempo? Quando si spalancherà la porta e serviranno l’oca? Non oggi. Quelle canzoni potevano svanire come il fumo di un sigaro, il che mi stava bene. Che i miei dischi vendessero ancora era una cosa che sorprendeva perfino me. Forse tra quei solchi c’erano belle canzoni e forse non ce n’erano, chi lo sa, in ogni caso non erano di quelle che ti fanno rimbombare un tremendo suono in testa. Quelle le conoscevo, e sapevo bene che nessuna delle nuove apparteneva a quella categoria. Non è che non avessi più talento, era solo che non sentivo più il vento soffiare a tutta forza. Appoggiato al banco di registrazione ascoltavo uno dei provini. Mi sembrava passabile.

Anche New Morning finisce con due pezzi diversi da tutti gli altri. Three Angels è un altro brano parlato (De Gregori quasi lo campionò in Atlantide), ispirato alle tre rivelazioni degli Avventisti del Settimo Giorno, o più probabilmente alle sagome di cartone tipiche del Natale newyorkese. Ma fuori dev’essere già primavera, qualcuno si è dimenticato di toglierli da un pianerottolo o una finestra: solo Dylan si accorge di loro nel caos del traffico. “L’intero mondo passa in processione”, ma nessuno riesce più a udirli. Nessuno ci prova nemmeno. Non è che una breve antifona per Father of Night, il titolo che MacLeish avrebbe voluto dedicare a Satana, e che invece Dylan adoperò per una preghiera che forse persino suo padre avrebbe apprezzato. Father of Night non è un viaggio mistico: è liturgia pura e semplice, la preghiera dell’uomo di fede che ha voce ferma e sicura e quasi sempre un po’ di fretta. Mentre chiama alla preghiera, Dylan pesta le ottave del pianoforte come fossero un tam-tam. Le coriste insistono su un tema di tre note – da qualche parte in questa nebbia c’è Knockin’ on Heaven’s Door. Ma deve ancora passare una lunga nottata, altro che nuovo mattino.

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait…)