La merda d’artista di Bob Dylan

Self Portrait (1970)

“Cos’è questa merda?”

Riassunto delle puntate precedenti

- A 25 anni, Bob Dylan macinava due dischi l’anno di roba sperimentale, provata e riprovata allo sfinimento tra New York e Nashville; faceva tournée in tre continenti viaggiando su un vecchio boeing scassato, si teneva sveglio di notte per paura di lasciarsi sfuggire l’ispirazione per una canzone. Si faceva un culo quadro, intascava così e così, la gente ai concerti lo fischiava.

- A 26 anni lo stesso Bob Dylan aveva smesso di fare concerti pubblici, si era ritirato in campagna, incideva un disco in tre giorni senza fare promozione e… vendeva di più. Piaceva pure ai critici.

- A 27 anni non incideva un bel niente, e allora i fan ripescavano nastri abusivi, roba suonata in cantina un po’ per ridere, li stampavano, e i critici applaudivano al capolavoro sconosciuto.

- A 28 incideva mezz’oretta di simpatici pezzi country, li presentava in tv e vendeva ancora più di prima. Ancora di più. E i critici continuavano ad apprezzare.

- A 29… che fare? Voi al suo posto che avreste fatto?

Paolo Manzoni, Merda d’artista (1961).

Non vi sarebbe venuto in mente di pubblicare un disco di merda, giusto per vedere se pubblico e critica si facevano andare bene pure quello?

A Dylan venne in mente. Forse. È questione lungamente dibattuta tra dylanologi. Lo stesso Dylan in un primo momento lo escluse, poi lo ammise, poi in sostanza ritrattò. Su una cosa sono tutti concordi: Self Portrait, uscito nel 1970, è una merda. Rimane da stabilire se si tratti di una merda consapevole o di escremento uscito un po’ per caso, al termine di una complicata serie di circostanze che portarono nel 1970 una merda tra tante in tutti i negozi di dischi e dritta in top ten. Che differenza fa?

Tutta la differenza del mondo. È la definizione stessa dell’avanguardia artistica: la merda in barattolo è Arte soltanto se l’Artista ne era consapevole durante l’Atto. Sennò una merda varrebbe l’altra, no?

Nel 1970 Greil Marcus aveva bisogno di un buon inizio per la sua lunga recensione del nuovo disco di Bob Dylan. L’inizio è sempre la cosa più difficile. Bisogna attirare l’attenzione, far sentire odore di controversia, appiccicarsi al lettore – funzionò. Credo sia uno dei rarissimi casi in cui una recensione è più famosa del disco che l’ha ispirata – perlomeno, la recensione la leggono tutti, l’album fanno una certa fatica ad ascoltarlo anche i dylaniti di più stretta osservanza. Per loro “What is this shit” è una frase celebre quanto “Judas!” (così come di Napoleone e degli antichi Romani si ricordano più le battaglie che hanno perso, di Dylan sono più celebri le contestazioni, le stroncature). Non era la prima volta che qualcuno osava criticare Dylan, ma nessuno aveva mai osato definire un suo disco una “m.”: e a ben vedere nemmeno Marcus intendeva farlo. Era solo un’espressione di genuina sorpresa (già ai tempi “shit” poteva alludere a una più generica varietà di “roba”), di fronte al primo brano del disco, All the Tired Horses. Ma questa è la magia della prima riga: se ci scrivi “merda”, anche se ti stai riferendo soltanto alla prima canzone e non stai parlando di vera merda, si sentirà puzza per tutto l’articolo.

Il bello è che All the Tired Horses, secondo Marcus, era uno dei brani migliori (figurarsi tutto il resto). Si tratta di tre bizzarri minuti in cui Dylan non canta. C’è invece solo un ritornello, scandito per la prima volta da un coro femminile (non sarà l’ultima, ahinoi), che dice: “tutti i cavalli stanchi sono al sole, come potrò farmi una cavalcata?” Tutto qui? Tutto qui. Ma che roba è? Ecco.

È l’inizio di Self Portrait, l’autoritratto che Dylan mise assieme nel 1970; il primo disco di cui dipinse la copertina, che fa a chi la vede per la prima volta più o meno lo stesso effetto: che roba è? Smarrimento, incredulità – ci sta prendendo in giro? – e poi, se hai voglia di guardare bene, ti accorgi che quello sgorbio di tempera un po’ a Dylan ci somiglia davvero, e che l’ipotesi più banale potrebbe essere per una volta la più logica: Dylan voleva davvero auto-ritrarsi. No, non ci stava prendendo in giro. No, non era un esperimento. Se ti sembra un quadro di merda, forse è davvero un quadro di merda.

È che non ci siamo più abituati. Se vediamo una merda in un museo, per prima cosa ci mettiamo a cercare un contesto – una didascalia, un dépliant illustrativo, un materiale interattivo, qualcosa che spieghi che senso ha esporre una merda proprio lì. Se non troviamo nulla, ci domandiamo se il senso non sia proprio questa mancanza di senso; se il contesto non siamo noi stessi (e il nostro aggirarci smarrito), se per caso non siamo protagonisti di un’installazione, una candid camera d’autore, ad es. 6700 VISITATORI DEL MOMA REAGISCONO A UNA MERDA. Due minuti dopo ci incrociamo con una visitatrice molto imbarazzata con cagnetto al guinzaglio e una paletta in mano ed è un’immensa delusione, per un attimo avevamo creduto di far parte di un’opera d’arte (per quanto di merda). Siamo talmente intrisi di ironia che rimaniamo smarriti quando scopriamo che un sacco di gente ne fa a meno.

Per un certo periodo credemmo anche che Dylan non potesse farne a meno; che Self Portrait non fosse un escremento d’occasione, ma una fece consapevole, una merda d’artista. Un fumoso stronzo deliberatamente depositato nel bel mezzo della sua discografia, per tenere lontano gli indesiderati. Lui stesso decise di assecondarci, a metà anni ’80, avallando nelle interviste l’ipotesi che Self Portrait fosse una reazione diretta al Festival di Woodstock; quel momento in cui gli hippie avevano rivelato la loro natura fanatica e molesta e avevano iniziato a stalkerare lui e la sua famiglia. Lo seguivano dovunque, lo aspettavano al cancello; c’era una coppietta che si intrufolò nella camera da letto, BD si comprò un fucile. Di lì a poco un tizio comincerà a frugargli nell’immondizia – qualche anno fa divenne il format di un reality di successo, la spazzatura dei vip, ma è tutto cominciato nei cassonetti presso casa Dylan. Cosa voleva tutta questa gente? Perché insistevano contro ogni evidenza a considerarlo un portavoce, perché lo accusavano di aver tradito una causa a loro chiarissima e che a Dylan sfuggiva? Self Portrait sarebbe stato il modo per allontanarli. Mi rovistate nella spazzatura? Io vi cago nella collezione dei dischi. “Farò un disco in cui che non possono apprezzare, in cui non si possano riconoscere”, si sarebbe detto (intervista su “Rolling Stone”, 1984). “Lo guarderanno, lo ascolteranno, e si diranno: passiamo al prossimo, lui non ci ha dato quel che voleva”. Più che un autoritratto, un autosabotaggio.

(“Questo accadeva più o meno ai tempi di quel festival di Woodstock, che fu la somma di queste stronzate“, “Rolling Stone”, 1984).

Col tempo – e con la riapertura dei vecchi cassetti – abbiamo scoperto che anche stavolta Dylan non stava dicendo la verità. Magari in buona fede; capita tutti di confondere le date e sovrapporre stagioni diverse. Che abbia cercato di disgustare gli hippie è appurato, ma era un proposito già completamente messo in pratica in Nashville Skyline, un disco simil-country buono per il pubblico del Johnny Cash Show, mentre la gioventù americana bruciava le cartoline per il Vietnam e BD si rifiutava di dire una sola parola in riguardo. Più lontano dalla controcultura, più vicino alle buone cose di pessimo gusto del Midwest sembrava non potesse andare. Invece Self Portrait va oltre, e come sabotaggio funziona fin troppo: la prima vittima è proprio il Bob Dylan versione country, qui infiocchettato da cori e violini oltre i limiti della parodia.

Col tempo – e con la riapertura dei vecchi cassetti – abbiamo scoperto che anche stavolta Dylan non stava dicendo la verità. Magari in buona fede; capita tutti di confondere le date e sovrapporre stagioni diverse. Che abbia cercato di disgustare gli hippie è appurato, ma era un proposito già completamente messo in pratica in Nashville Skyline, un disco simil-country buono per il pubblico del Johnny Cash Show, mentre la gioventù americana bruciava le cartoline per il Vietnam e BD si rifiutava di dire una sola parola in riguardo. Più lontano dalla controcultura, più vicino alle buone cose di pessimo gusto del Midwest sembrava non potesse andare. Invece Self Portrait va oltre, e come sabotaggio funziona fin troppo: la prima vittima è proprio il Bob Dylan versione country, qui infiocchettato da cori e violini oltre i limiti della parodia.

Nel 1975 Lou Reed era incazzato con la sua etichetta. Si chiuse nello studio con un tecnico del suono, incise un’ora e tre minuti di distorsioni e feedback, e pubblicò il doppio album Metal Machine Music – un album deliberatamente inascoltabile. Self Portrait non ci si avvicina minimamente. C’è qualche canzone che sembra messa lì proprio per infastidirti, ma il più delle volte l’impressione è di goffaggine più che di impudenza.

Più probabilmente si tratta di un errore di percorso, inevitabile se tutti continuano ad applaudirti qualsiasi cosa tu faccia: a un certo punto ti convinci di poter fare qualsiasi cosa, e si dà il caso che Dylan abbia davvero voglia di fare qualsiasi cosa. Oggi abbiamo ormai accettato questa sua stranezza, e lui si è d’altra parte sforzato di renderla in qualche modo più accettabile, ma scoprire nel 1970 che Dylan aveva gusti molto più eclettici di quanto ci avesse mai raccontato; che amava le canzoni francesi e lo swing, che sognava di cantare Bécaud e Blue Moon! (a un certo punto il disco si doveva intitolare Blue Moon)… fu uno choc. Self Portrait è la prima precoce manifestazione di una delle facce che Dylan ha del tutto svelato solo negli ultimissimi anni: l’aspirazione a diventare un enciclopedico cantante da pianobar. Dylan è convinto di poter cantare qualsiasi cosa, e soprattutto è convinto che la cosa potrebbe interessarci. L’idea di un album monumentale, un songbook di autori diversi, la cullava già trent’anni prima di Triplicate. Ne aveva già accennato a Traum durante l’intervista del 1968. Ci stava lavorando anche durante le session di Nashville Skyline, e forse ci avrebbe lavorato ancora per parecchi anni prima di far uscire qualcosa di buono. Ma poi dev’esserci stato un imprevisto – forse l’isola di Wight.

L’insofferenza per i fricchettoni non era il solo motivo per cui non si era fatto vedere al festival di Woodstock. Gli organizzatori dell’altro grande festival del 1969, quello all’isola di Wight, avevano offerto di più (e lui di quei soldi aveva bisogno, spiegò ridacchiando a un cronista). A parte qualche comparsata a eventi straordinari, Dylan non avrebbe fatto altri concerti fino al 1974. Era l’artista più pagato del festival, era l’evento più importante, era abbastanza ovvio che la Columbia si aspettasse di incidere il live. Ma anche stavolta alla fine il disco dal vivo non arrivò. La registrazione era scadente, e anche la prestazione di Dylan e della Band… lasciava perplessi. Col tempo (e con le rimasterizzazioni) il concerto all’isola di Wight ha trovato i suoi estimatori, ma nel 1970 risultava impubblicabile. A questo punto però l’etichetta voleva lo stesso un disco doppio, e Dylan glielo diede. È un’ipotesi: non l’ho trovata scritta da nessuna parte e quindi la scrivo io: forse Self Portrait è quel guazzabuglio senza senso che è perché Dylan lo mise insieme in fretta e furia come alternativa a un live che suonava ancora peggiore.

Questo spiegherebbe anche la questione della lunghezza. Self Portrait non è soltanto un disco pieno di roba senza senso; è due dischi di roba senza senso. Come affermò Dylan 15 anni dopo, un mucchio di merda (“crap”, disse lui) ha senso solo se è grosso. Per quanto centrifugo sia l’insieme, non sarebbe stato impossibile estrarne un disco da mezz’ora come i due precedenti. Una delle due Alberta, una delle due Sadie, Days of ’49, Copper Kettle, Gotta Travel On, quel brano canticchiato senza un testo che poi Wes Anderson mise in un film… – non sarebbe stato un capolavoro; una cosetta senza infamia e senza lode che sarebbe passata liscia al vaglio dei critici, magari addobbata di qualche specchietto alle allodole, qualche vago richiamo alle atmosfere western che avevano già reso più digeribile quello strano oggetto che era John Wesley Harding. Dylan avrebbe potuto tirare fuori un disco dignitoso dalle session di Self Portrait, ma è abbastanza evidente che la dignità non gli interessava. Era viceversa il momento di sbracarsi un po’.

Fu peraltro molto utile, sia per Dylan che per i critici, scoprire che non era re Mida: che non avrebbe sempre trasformato in oro qualsiasi intuizione. La recensione di Marcus è anche un segnale del passaggio all’età adulta della critica rock (Marcus aveva 25 anni): se fino a quel momento al Genio erano state concesse generose licenze, ora i coetanei addetti alle pagelline cominciano a fargliele pagare con gli interessi. È il discrimine fondamentale: da Giovane Promessa a Solito Stronzo. Di lì a poco Dylan dovrà lottare con le unghie e col sangue per dimostrare agli esperti di avere ancora qualcosa da dire. Self Portrait diventerà una specie di pietra miliare, speculare all’altro doppio, Blonde On Blonde: di un buon disco si dirà “il migliore dai tempi di Blonde On Blonde“, di uno cattivo “il peggiore dai tempi di Self Portrait“. Diventerà inevitabilmente un disco più discusso che ascoltato: persino quelli che lo difendevano, secondo Robert Christgau non erano in grado di ascoltarne più di un lato alla volta. Si tratta di un’esperienza in qualche modo agonistica, e che può rivelare sorprese. Proprio come con la merda in barattolo di Manzoni, ci capita ancora di farci domande sul contenuto: sarà vera merda? (C’è chi dice che dentro non c’è la merce promessa, ma gesso o carne in scatola, insomma, merda finta!) A quasi mezzo secolo di distanza, Self Portrait è ancora brutto come lo dipingevano? Se la musica migliore di Dylan ha dimostrato di reggere il tempo meglio di tanta altra, cos’è successo alla musica peggiore? Fa ancora così schifo, o dimostra inattese qualità, come i coproliti?

Il brutto è una categoria estetica tutt’altro che semplice da definire: questo rende l’ascolto di Self Portrait un’esperienza preziosa. Appare evidente già ai primi ascolti come si tratti dell’accrocchio di due o tre progetti abortiti tra 1969 e 1970: più che una crisi di ispirazione, un’esitazione sulla via da prendere. In particolare, tra i solchi di Self Portrait è possibile riconoscere:

1. Un Dylan country-pop che è la naturale conseguenza di quello che aveva scalato le classifiche con Nashville Skyline. Da questo punto di vista Self Portrait è persino una buona notizia: se Dylan aveva pensato di dare un seguito a Nashville, a un certo punto si è interrotto, anzi, ci ha scarabocchiato sopra – e Self Portrait ha un po’ quell’aspetto involuto e concentrico degli scarabocchi stizziti. In questi brani il “brutto” è facilmente identificabile con la postproduzione di Bob Johnston: violini e coretti mielosi. Il guaio è che tutto sommato si sposano bene col timbro nashvilliano di Dylan, e costruiscono intorno a lui una quinta da cantante di crociera: se c’è stato un momento in cui era plausibile che Dylan davanti al microfono intonasse The Love Boat Theme, questo è stato Self Portrait. Per fortuna era troppo presto per la disco music (e però in un qualche modo la senti nell’aria, saranno i violini).

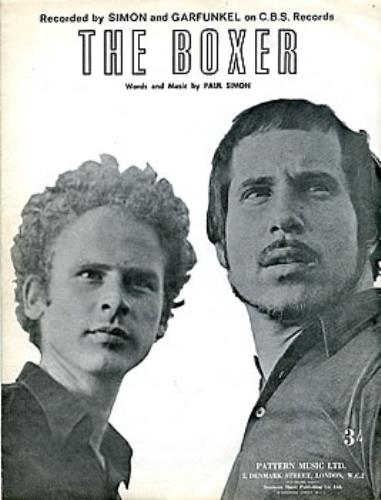

2. Un Dylan primadonna che si crede interprete a tutto tondo: quello che più spiazzò gli osservatori, che non sapevano spiegarsi perché Blue Moon, perché gli Everly Brothers, perché sdoppiarsi e rifare The Boxer di Simon e Garfunkel. Quest’ultima in particolare sembrava una strana presa in giro: nessuno riusciva a credere che Dylan potesse aver voglia di cantare The Boxer perché gli piaceva (e che avesse voglia di sovrapporre le sue due voci giusto per sentire l’effetto che faceva). In questi casi il “brutto” coincideva con l’inutile: sono cover poco innovative, non hanno il guizzo necessario a trasformarle in qualcosa di nuovo, che in precedenza Dylan aveva usato per resuscitare vecchi standard folk. Oggi è più facile fare la pace con questo tipo di brutto: più facile perdonare a Dylan il vezzo di incidere brani per la pura voglia di cantarli. Ma nel 1970 in un qualche modo si continuava a considerare BD un personaggio cool, e i personaggi cool non cantano Bécaud o l’ultimo successo di Paul Simon, come un boy scout in corriera.

2. Un Dylan primadonna che si crede interprete a tutto tondo: quello che più spiazzò gli osservatori, che non sapevano spiegarsi perché Blue Moon, perché gli Everly Brothers, perché sdoppiarsi e rifare The Boxer di Simon e Garfunkel. Quest’ultima in particolare sembrava una strana presa in giro: nessuno riusciva a credere che Dylan potesse aver voglia di cantare The Boxer perché gli piaceva (e che avesse voglia di sovrapporre le sue due voci giusto per sentire l’effetto che faceva). In questi casi il “brutto” coincideva con l’inutile: sono cover poco innovative, non hanno il guizzo necessario a trasformarle in qualcosa di nuovo, che in precedenza Dylan aveva usato per resuscitare vecchi standard folk. Oggi è più facile fare la pace con questo tipo di brutto: più facile perdonare a Dylan il vezzo di incidere brani per la pura voglia di cantarli. Ma nel 1970 in un qualche modo si continuava a considerare BD un personaggio cool, e i personaggi cool non cantano Bécaud o l’ultimo successo di Paul Simon, come un boy scout in corriera.

3. Il Dylan elusivo dell’esibizione all’isola di Wight. Neanche quattro anni prima Dylan aveva rischiato la sua incolumità per portare Like a Rolling Stone al suo pubblico inglese, e ora che li aveva finalmente conquistati; ora che erano disposti a pagare fior di sterline e salire su un traghetto per vederlo ancora una volta cantare Like a Rolling Stone… lui decideva di cantarla in un modo completamente diverso, con quella nuova voce un po’ più bassa, stravolgendo la melodia man mano che procedeva nelle strofe. Dylan e la Band non si rassegnavano a diventare cover-band di sé stessi. È il motivo per cui invece oggi li amiamo, ma ai tempi non era poi una pretesa così bizzarra chiedere una Like a Rolling Stone dal vivo simile all’originale.

4. Il Dylan capriccioso che davvero sembra voler infastidire l’ascoltatore. In realtà compare in pochi pezzi, ma sufficienti a suggerire dall’inizio alla fine quella sensazione di assistere a uno scherzo tirato troppo a lungo. C’è l’enigmatica introduzione; c’è In Search of Little Sadie, una ballata che Dylan stiracchia in ogni possibile direzione, rallentando o accelerando, cambiando melodia di verso in verso, nel tentativo di trasformarla in una canzone nuova. È uno sguardo utile nella sua officina di compositore, ma mette a disagio. C’è qualcosa di simile in Wigwam, anche se il risultato è più gradevole: ha l’aria di una improvvisazione estemporanea, una melodia che nasce mentre Dylan la canticchia. C’è Boogie Woogie, un blues strumentale che avrebbe senso come riempitivo, se il disco non fosse già imballato di roba persino più trascurabile. E Minstrel Boy, suonata dal vivo all’isola di Wight, che sembra scritta ed eseguita al solo scopo di farti spegnere lo stereo ora, qui, subito.

Self Portrait alla fine è un disco che ti lascia qualcosa. Non dico che lo rivaluti, davvero, non succede; ma ti aiuta a capire la grandezza di tanti altri suoi dischi. È come vedere un ballerino principiante che prova i passi di un maestro; se resisti alla tentazione di deriderlo, se lo osservi con un po’ di attenzione, riesci a capire quanto quelle figure siano difficili, e quanto il maestro sia superiore. A Dylan è capitato di essere, in fasi alterne, maestro e schiappa. Con Self Portrait entriamo definitivamente nei Secoli Bui, nell’alto medioevo della sua carriera: forse “i cavalli stanchi al sole” dell’introduzione sono una metafora del blocco dello scrittore (riding ≅ writing). Epperò gli scrittori quando hanno il blocco stanno in silenzio: col materiale registrato nel 1970, Dylan ricavò quattro album. E Self Portrait non è nemmeno il peggiore! (continua…)

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan…)