Bob il profeta, Bob il contadino

Nashville Skyline (1969)

Una volta avevo le montagne nel palmo della mano, e i fiumi vi scorrevano ogni giorno. Devo essere stato un folle, non mi rendevo conto di quello che avevo finché… ho buttato tutto via.

Avete sentito di Morgan? Si è fatto cacciare dagli Amici di Maria De Filippi. Pazzo. Ha definito bimbiminchia i giovani del pubblico che non lo stavano ad ascoltare in religioso silenzio. Perché l’hai fatto, Morgan, ti fanno proprio così schifo i soldi? Hai figli, hai famiglie, hai un’età, ma insomma. Ma il meglio è venuto subito dopo la scenata. Con lo stesso tono standard con cui avrebbe annunciato la pubblicità o un’invasione aliena, Maria ha invitato sul palco… Francesco De Gregori. Qualcuno ha pensato beh, sarà un imitatore, un alleggerimento comico. Invece dalle quinte è saltato fuori proprio lui, il vero Francesco De Gregori, in giacca di pelle e berrettino, e ha cantato Rimmel. Neanche fosse la cosa più normale del mondo, un cantante in tv.

Avete sentito di Morgan? Si è fatto cacciare dagli Amici di Maria De Filippi. Pazzo. Ha definito bimbiminchia i giovani del pubblico che non lo stavano ad ascoltare in religioso silenzio. Perché l’hai fatto, Morgan, ti fanno proprio così schifo i soldi? Hai figli, hai famiglie, hai un’età, ma insomma. Ma il meglio è venuto subito dopo la scenata. Con lo stesso tono standard con cui avrebbe annunciato la pubblicità o un’invasione aliena, Maria ha invitato sul palco… Francesco De Gregori. Qualcuno ha pensato beh, sarà un imitatore, un alleggerimento comico. Invece dalle quinte è saltato fuori proprio lui, il vero Francesco De Gregori, in giacca di pelle e berrettino, e ha cantato Rimmel. Neanche fosse la cosa più normale del mondo, un cantante in tv.

Non lo è. De Gregori ci andava con molta parsimonia, in tv. Non si fece vedere nemmeno a quei festival di Sanremo un po’ sostenuti, quelli di Fazio. Ma da Maria ogni tanto ci va, sì, non è nemmeno la prima volta. Però l’altra sera ha avvisato che era “terrorizzato”, perché aveva appena sentito i giudici parlare di intonazione, e lui in generale non è molto intonato. I giurati l’hanno tutti presa per un’esibizione di falsa modestia, ma come, Maestro! Ma aveva ragione, De Gregori è molto sincero sui suoi limiti. Ha sempre avvertito che gli piacerebbe cantare meglio di come canta, suonare meglio di come suona: i fan si accontentano, ma lui meno. È tipico dei professionisti accorgersi dei propri errori prima che ci faccia caso il pubblico. Di sicuro tra i concorrenti di Amici ce n’è di più intonati di lui. Con due di loro ha cantato Questi posti davanti al mare. Perché l’ha fatto? È una provocazione? Un’offerta che proprio non poteva rifiutare? Avrà famiglia pure lui. Di sicuro sembrava godersela.

Chissà che avrebbe fatto Dylan al suo posto. Non è una domanda così strana: molte scelte di De Gregori diventano comprensibili appena pensi a cosa avrebbe fatto Dylan. Lui non ci scenderebbe mai, vero, tra i Bimbominchia di Amici? O no?

Bbbbzzzzzzbzzzzzzif you’re travelling in the north country fair…

Primavera 1969. In viaggio nelle contrade del nord, giri tra le frequenze AM in cerca di un notiziario, senti Johnny Cash col suo bel vocione che canta un pezzo di Dylan. Mai sentito, ma non è una gran novità, è da almeno cinque anni che Cash canta pezzi di Dylan, chissà quando l’ha inciso questo. La cosa strana è il tizio che duetta con lui. Sembra… sembra… come se Dylan smettesse di fumare e imparasse a cantare. Un Dylan per le masse, un Dylan di campagna. Per un po’ non ci ripensi più. Ma la canzone torna a saltare fuori, come se fosse un pezzo appena uscito. Anche sulle radio FM. E prima o poi senti un dj che ti avverte: “Questa era la nuova versione di Girl of the North Country, dall’ultimo disco di Dylan, Nashville Skyline“. L’altra voce che sentite è Johnny Cash – tante grazie, è chiaro che è Cash. Non si può confondere Johnny Cash.

Ma chi è quel tizio che canta con lui?

La strinsi tra le braccia, mi disse che era mia. Ma poi fui un animale, l’ho trattata così male, ed è così… che ho buttato tutto via (la persona che ha scritto questa cosa ha scritto anche It’s Alright Mama I’m Only Bleeding).

A un certo punto la diede a bere a tutti, Bob Dylan. Cambiare faccia a vent’anni è facile, ci abbiamo provati tutti: basta farsi crescere un po’ di barba e cominciare a sorridere davanti all’obiettivo. Ma la voce? Cambiar voce fu davvero un colpo basso. La voce di Mr Tambourine, la voce di Rolling Stone, Dylan era riuscito a rinnegare anche quella. Ma era lui davvero quello che cantava nel nuovo disco? Certo. Aveva solo smesso di fumare, dichiarò. “Smetti con quelle sigarette e puoi cantare anche Caruso”. E per un po’ ci credettero. Era la stessa voce che si ricordava la sua fidanzatina a Hibbing, prima che intervenisse una broncopolmonite malcurata. Era il Dylan vero, il Dylan genuina-espressione-del-suo-territorio, il Dylan country.

Ho sentito delle voci andando a spasso. Dicono che hai intenzione di lasciarmi in asso. Ti prego amore, anima mia: dimmi che è solo una bugia (dall’autore di Masters of War).

Nashville Skyline non era un semplice episodio, un intermezzo, un week-end in campagna. Non era il finale country di John Wesley Harding dilatato in mezz’ora, il trionfo del Marito Coccolone. Nemmeno una semplice svolta commerciale. Per almeno un anno Nashville Skyline, una collana di simpatiche canzoni da balera, così innocue se le avesse registrate chiunque altro, divenne una mossa di revisionismo esistenziale. Peggio, molto peggio di sgozzare una Fender Telecaster a un raduno di musica folk: adesso Dylan cantava “Oh me oh my love my country pie” mentre la polizia caricava i manifestanti pacifisti nei college. Al Dylan che sorrideva amabile in copertina non bastava dire: sono cambiato. Voleva convincerci che era stato sempre così. E gli anni del folk di protesta? Un equivoco, si era ritrovato al Village con la chitarra e si era arrangiato a fare quello che al Village volevano (“You sound like a hillybilly”, vi ricordate? “We want folksingers here“. Così si era inventato un Dylan giovane e arrabbiato, e più tardi un Dylan rock, ma quelle erano maschere. A lui non interessava davvero cantare “una dura pioggia scenderà”, o “i tempi stanno per cambiare”, e nemmeno “come ci si sente senza più una casa”. Al Dylan vero interessava cantare: “Stanotte starò con te”, “Stenditi stella sul mio gran letto in ottone”. Come avevamo potuto illuderci del contrario?

Nashville Skyline non era un semplice episodio, un intermezzo, un week-end in campagna. Non era il finale country di John Wesley Harding dilatato in mezz’ora, il trionfo del Marito Coccolone. Nemmeno una semplice svolta commerciale. Per almeno un anno Nashville Skyline, una collana di simpatiche canzoni da balera, così innocue se le avesse registrate chiunque altro, divenne una mossa di revisionismo esistenziale. Peggio, molto peggio di sgozzare una Fender Telecaster a un raduno di musica folk: adesso Dylan cantava “Oh me oh my love my country pie” mentre la polizia caricava i manifestanti pacifisti nei college. Al Dylan che sorrideva amabile in copertina non bastava dire: sono cambiato. Voleva convincerci che era stato sempre così. E gli anni del folk di protesta? Un equivoco, si era ritrovato al Village con la chitarra e si era arrangiato a fare quello che al Village volevano (“You sound like a hillybilly”, vi ricordate? “We want folksingers here“. Così si era inventato un Dylan giovane e arrabbiato, e più tardi un Dylan rock, ma quelle erano maschere. A lui non interessava davvero cantare “una dura pioggia scenderà”, o “i tempi stanno per cambiare”, e nemmeno “come ci si sente senza più una casa”. Al Dylan vero interessava cantare: “Stanotte starò con te”, “Stenditi stella sul mio gran letto in ottone”. Come avevamo potuto illuderci del contrario?

E la politica? Mai fatta davvero, erano solo frasi estrapolate da giornalisti cattivi. E la guerra? C’è sempre stata, è parte della vita, così gira il mondo, ma io sono un musicista. E il rock and roll? Gran musica da ballare, divertente, per fare stare bene la gente. E tutta quell’ansia di morte, tutte quelle paranoie? Ma no, era sempre stato un allegrone Bob, ma i fotografi gli dicevano: “Non ridere! Non ridere!” Una questione di denti storti, magari.

Scende la notte / su nel cielo stelle a frotte / ma stanotte io son solo e lei non c’è. / C’è una luna luminosa che risplende su ogni cosa, / ma stanotte non c’è luce su di me (dallo stesso autore di Subterranean Homesick Blues).

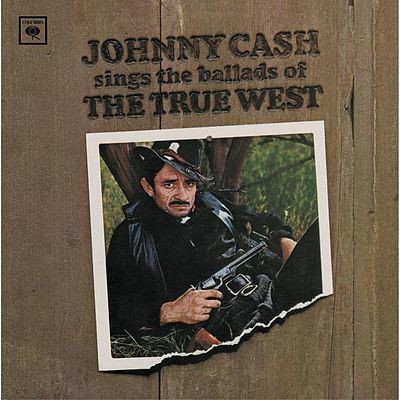

I Beatles con Sgt Pepper’s si erano travestiti da banda di ottoni. Dylan con Nashville si truccò da divo country, e non sarebbe stato nulla di così particolare. I concept album non erano una novità, Johnny Cash ne pubblicava di continuo – ne aveva appena inciso uno da cowboy e un altro da buffone. Ma Dylan per un po’ riuscì a convincere il suo pubblico del contrario. Che il faccino sorridente di Nashville era la sua vera faccia, senza maschere. Che la voce morbida da crooner di Nashville era la sua vera voce, senza filtri. Col senno del poi, è facile riderci sopra.

I Beatles con Sgt Pepper’s si erano travestiti da banda di ottoni. Dylan con Nashville si truccò da divo country, e non sarebbe stato nulla di così particolare. I concept album non erano una novità, Johnny Cash ne pubblicava di continuo – ne aveva appena inciso uno da cowboy e un altro da buffone. Ma Dylan per un po’ riuscì a convincere il suo pubblico del contrario. Che il faccino sorridente di Nashville era la sua vera faccia, senza maschere. Che la voce morbida da crooner di Nashville era la sua vera voce, senza filtri. Col senno del poi, è facile riderci sopra.

È vero che Dylan può avere un timbro un po’ più basso, se sforza un po’ il seno nasale: lo sentiremo bello tonante in Before the Flood. Ma la voce di Nashville Skyline è un esperimento di laboratorio. Nasce a Nashville e resta a Nashville. BD la adopera soltanto in questo disco e in alcuni brani del successivo: mai dal vivo. Tanto che il duetto iniziale con Cash (deludente come tutti i suoi duetti, sempre inferiori alla somma degli addendi) sembra inserito proprio a scopo illusionistico: convincerci che è un timbro vero, che è una voce reale, Johnny Cash è testimone, era lì e può garantire. Sarà. Nel frattempo la premiata ditta Dylan ha pubblicato qualsiasi cosa. Tutti i concerti degli anni Sessanta. Tutte le session di un sacco di dischi: sugli scaffali c’è roba che anche i dylaniti più masochisti credo usino soltanto per mettere gli ospiti a disagio dopo il dolce e l’amaro. Ma le session di Nashville per adesso non le abbiamo. Sappiamo che durarono otto giorni, e che furono relativamente più laboriose di quelle davvero rapide di John Wesley Harding. Sappiamo che Johnny Cash vi partecipò con sollecitudine e professionalità, non venne solo a fare il fenomeno: incise decine di take delle stesse canzoni. Provarono One Too Many Mornings almeno una dozzina di volte. E di tutto questo non avrebbero voluto farci sentire niente. Dylan fin qui ha pubblicato soltanto Girl of the North Country, e Dylan è uno che pubblica veramente di tutto. Qualche cosa in più è finita in qualche collezione di inediti di Cash, che probabilmente aveva meno da nascondere.

(Al primo ascolto, Nashville Skyline lo rifiuti. Che roba è. Il primo pezzo è una auto-cover che serve giusto a sfoggiare l’amico Cash. Il secondo è… un ragtime strumentale. Chi è che si compra un disco di Dylan per ascoltare dei sessionmen di Nashville suonare un ragtime? Roba che va a centesimi il chilo, anche in Tennessee. Simpatico, ma sono passati sette minuti e non si è ancora sentito un testo originale di Bob Dylan. Il disco in tutto ne dura trenta, la lunghezza standard di un disco country).

Magari è Cash che si portava con sé un qualche compressore, un pedale per il riverbero, qualche effetto che lo aiutava a dare spessore a quel suo timbro che ormai era un marchio di fabbrica. Magari Dylan ha voluto provare a usarlo pure lui, ed ecco come potrebbe essere nata la voce di Nashville Skyline. Duettare con Dylan, l’abbiamo già visto, è faticoso e frustrante. Ha una voce che anche quando centra la nota che ti aspetteresti, è sempre in attrito con le altre che vorrebbero armonizzarsi. La Baez faceva l’impossibile per raggiungerlo, ma con Cash è diverso. È Dylan che si deve adattare. È una questione di rispetto, ma soprattutto di logica commerciale. È Dylan che ha bisogno del pubblico di Cash, non viceversa.

Magari è Cash che si portava con sé un qualche compressore, un pedale per il riverbero, qualche effetto che lo aiutava a dare spessore a quel suo timbro che ormai era un marchio di fabbrica. Magari Dylan ha voluto provare a usarlo pure lui, ed ecco come potrebbe essere nata la voce di Nashville Skyline. Duettare con Dylan, l’abbiamo già visto, è faticoso e frustrante. Ha una voce che anche quando centra la nota che ti aspetteresti, è sempre in attrito con le altre che vorrebbero armonizzarsi. La Baez faceva l’impossibile per raggiungerlo, ma con Cash è diverso. È Dylan che si deve adattare. È una questione di rispetto, ma soprattutto di logica commerciale. È Dylan che ha bisogno del pubblico di Cash, non viceversa.

Da qui forse è difficile capire. Il primo in Italia brilla come una stella di prima grandezza (anche se si vede meglio in altri emisferi), il secondo era perlopiù sconosciuto finché negli anni ’90 non fu riportato alla ribalta grazie a una collaborazione con gli U2, e con una serie di dischi di cover contemporanee diventò una specie di nume tutelare della scena alternativa, esaltato per esempio da Wu Ming. Ma negli USA Cash è sempre stato più popolare di Dylan, o meglio: più nazionalpopolare. Di lì a pochi mesi avrebbe diretto uno show in prima serata sull’ABC. Negli anni Settanta avrebbe persino fatto la guest star in una puntata del tenente Colombo, una specie di consacrazione perché le guest star in Colombo recitano sempre la parte degli assassini, il che gli permise di giocare con la sua immagine pubblica, interpretando un divo del country cristiano rinato, marpione e uxoricida. Ve lo immaginate Dylan nella stessa situazione, Dylan messo sotto torchio da Peter Falk? Ma Cash è anche stato più socialmente impegnato di Dylan: tanto lontano dai circuiti rodati della politica quanto concentrato sui diritti dei meno rappresentati: i nativi americani e i galeotti. Nel 1968, mentre BD rilasciava interviste in cui negava di avere opinioni sul Vietnam, Cash aveva inciso il suo live più famoso, alla prigione di Folsom. Persino alla sua camicia nera, che aveva scelto come divisa per comodità e perché si sposava col vocione, col tempo assegnerà un significato sociale: era il lutto per gli oppressi e i veterani. Nessuno ha mai potuto accusare Cash di aver tradito il suo pubblico o i suoi ideali. Dylan, per contro, stava costruendo intorno a questo tradimento una narrativa. In un certo senso la vera storia del rock comincia con lui, se il rock è dire “fottiti” a chi ha pagato per venirti ad ascoltare. E per un po’ abbiamo tutti pensato che le cose stessero così.

Da qui forse è difficile capire. Il primo in Italia brilla come una stella di prima grandezza (anche se si vede meglio in altri emisferi), il secondo era perlopiù sconosciuto finché negli anni ’90 non fu riportato alla ribalta grazie a una collaborazione con gli U2, e con una serie di dischi di cover contemporanee diventò una specie di nume tutelare della scena alternativa, esaltato per esempio da Wu Ming. Ma negli USA Cash è sempre stato più popolare di Dylan, o meglio: più nazionalpopolare. Di lì a pochi mesi avrebbe diretto uno show in prima serata sull’ABC. Negli anni Settanta avrebbe persino fatto la guest star in una puntata del tenente Colombo, una specie di consacrazione perché le guest star in Colombo recitano sempre la parte degli assassini, il che gli permise di giocare con la sua immagine pubblica, interpretando un divo del country cristiano rinato, marpione e uxoricida. Ve lo immaginate Dylan nella stessa situazione, Dylan messo sotto torchio da Peter Falk? Ma Cash è anche stato più socialmente impegnato di Dylan: tanto lontano dai circuiti rodati della politica quanto concentrato sui diritti dei meno rappresentati: i nativi americani e i galeotti. Nel 1968, mentre BD rilasciava interviste in cui negava di avere opinioni sul Vietnam, Cash aveva inciso il suo live più famoso, alla prigione di Folsom. Persino alla sua camicia nera, che aveva scelto come divisa per comodità e perché si sposava col vocione, col tempo assegnerà un significato sociale: era il lutto per gli oppressi e i veterani. Nessuno ha mai potuto accusare Cash di aver tradito il suo pubblico o i suoi ideali. Dylan, per contro, stava costruendo intorno a questo tradimento una narrativa. In un certo senso la vera storia del rock comincia con lui, se il rock è dire “fottiti” a chi ha pagato per venirti ad ascoltare. E per un po’ abbiamo tutti pensato che le cose stessero così.

È una delle cose più difficili da far passare, quando si racconta di Dylan e del rock in generale. La menata dell’integrità artistica. È un concetto che la mia generazione ha assorbito durante la pubertà, e che oggi proprio non funziona più. Oggi tutti (non solo i bimbominchia) trovano cosa buona e giusta che un artista faccia i soldi: è la dimostrazione tangibile e misurabile del suo talento. È la narrativa dei vincitori dei talent show, e ancora prima dei rapper. Che sotto i collanoni tamarri sembrano custodire un’etica calvinista: il denaro è la misura del successo, il successo è la prova che Dio li ha scelti. L’invidia dei critici è lo stridore dei denti di coloro che Dio ha creato perché fossero lo sfondo opaco alla gloria dei pochi. Una volta non la pensavamo così. Una volta c’erano molti più soldi in ballo, bisogna anche dire questo (oggi se un cantante azzecca un album al massimo si sistema per qualche anno, sei felice per lui, non è che arriva immediatamente il jet privato). È complicato spiegare che passavamo il tempo ad accusare i nostri artisti preferiti di vendersi, o di essersi già venduti. Che era poi a ben vedere il motivo per cui potevamo sentirli per radio, vederli alla tv, trovarli sugli scaffali dei negozi. E però alla fine di ogni artista cercavamo sempre i dischi precedenti, quelli meno commerciali.

Questa schizofrenia non riguardava soltanto una nicchia di utenti, era a suo modo un fenomeno di massa. In Europa ebbe il suo apice col punk – malgrado il punk avesse iniziato prestissimo a svendersi. Negli USA il mito dell’Integrità era cominciato molto prima, forse proprio con Bob Dylan. Che si era imposto in un ecosistema molto particolare – la scena folk di Manhattan, una contraddizione in termini che più di ogni altro aveva fatto emergere. Dylan fu la prima rockstar a sentirsi chiamare venduto: prima di lui c’era Elvis, ma nessuno trovava strano che Elvis si vendesse. Dylan fu il primo a trovarsi davanti il problema, e fu il primo che dovette elaborare una strategia per risolverlo: non fu semplice, e forse determinò un incidente stradale e/o un esaurimento nervoso. In ogni caso nel 1969 tutto questo era alle spalle, e Dylan sembrava avere trovato una sua risposta: certo che mi vendo. Che altro dovrei fare? Sono un musicista, questo è il mio mestiere. Mai preteso di essere altro. Johnny Cash era un buon esempio, autorevole e a portata di mano: aveva inciso tantissimi dischi, alcuni buoni, alcuni così così. Era un buon autore, ma soprattutto un interprete. E soprattutto non aveva mai smesso di sostenere Dylan. Lo aveva conosciuto alla Columbia quand’era la giovane promessa del folk; aveva presentato le sue canzoni al pubblico tradizionalista del country. Gli era rimasto amico anche nella fase rock più alienata. Nel 1968 Dylan perde Woody Guthrie, una figura in qualche modo paterna (nel 1969 perderà il padre vero). Cash rimaneva nei dintorni, un fratello maggiore che ne aveva viste tante, sul quale poter contare nel momento del bisogno. Anche lui viveva dalle parti di Woodstock, anche lui conosceva le paranoie della celebrità, e la fatica della vita da musicista on the road gli aveva lasciato un problema di dipendenza dalle anfetamine.

“Is it rollin’, Bob?”

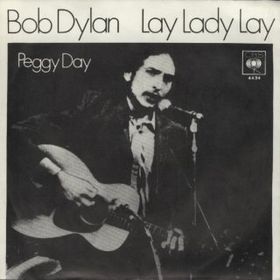

(E il terzo brano cos’è? Un blues, Voglio stare con te, ah vabbe’, ci stiamo sprecando, eh, Bob? Al secondo ascolto un po’ lo odi, Nashville Skyline, ma devi ammettere che certi momenti sono irresistibili. Gli attacchi di I Threw It All, di Tell Me That It Isn’t True – e Lay Lady Lay, ovviamente. E One More Night ti si è attaccata al cervello, può restarci per settimane).

Dylan si offrì anche di illustrare la copertina, e mica potevano dirgli di no (stava facendo progressi, dai).

Nel frattempo la scena folk andava esaurendosi per conto suo – o se preferite evolvendosi. Diversi duri e puri (Phil Ochs, Joan Baez) stavano cominciando a usare amplificatori e batterie, senza destare un decimo dello scandalo che Dylan aveva suscitato. Era la normale evoluzione delle cose, da musica da ballo il rock stava diventando il linguaggio comune di una generazione. La musica di protesta poteva adeguarsi o perire, e si adeguò. Agli hipster di città erano subentrati gli hippie suburbani, meno schizzinosi sia da un punto di vista musicale che politico: la priorità non erano più i diritti civili delle minoranze, ma parole d’ordine molto più vaghe, la Pace e l’Amore – che in piena escalation vietnamita non erano poi obiettivi così banali. “Sing Out!”, la rivista di folk impegnato che aveva lanciato il Dylan cantautore e aveva stroncato il Dylan rockstar, a metà 1968 navigava in pessime acque. Fu Dylan stesso a proporre al folksinger Happy Traum di farsi intervistare. Un gesto generoso: Dylan non aveva nessun disco da vendere e in ogni caso il successo imprevisto di John Wesley Harding aveva dimostrato che li vendeva benissimo anche senza interviste. “Sing Out!” aveva rivalutato Dylan dopo JWH: lo aveva interpretato come un ritorno al folk, e un po’ lo era. Si trattava però quasi di un effetto ottico: la convergenza tra Dylan e il folk era occasionale, Dylan stava facendo il giro competo, per arrivare all’estremo opposto: il country. Nashville Skyline è il crollo dell’Impero Romano d’Occidente, il tramonto della civiltà urbana, il ritorno alla campagna e alle tradizioni arcaiche.

Qui forse bisogna aprire una parentesi: che differenza c’è tra folk e country? Folk vuol dire Popolo, country vuol dire Paese: perché non dovrebbero andare d’amore e d’accordo? Dall’Italia può essere difficile capire. Ma un folk e un country esistono anche qui da noi. Per esempio, dalle mie parti esistono ancora i cori delle mondine, e il 25 aprile saranno tutti impegnati in una o più piazze. Il coro delle mondine, oggi, è folk: filologicamente corretto, estraniante, radicale. È l’espressione di un passato di lotta e di fatica che oggi viene riascoltato da una minoranza politicizzata che, inevitabilmente, lo associa a un ideale di lotta e di fatica (un ideale che però se si concretizza lo fa in forme necessariamente diverse): la musica è il più possibile uguale all’originale, tutto il resto intorno è cambiato. E il country? Il country è l’orchestra di liscio. Che pur essendosi relativamente aggiornata, suona più o meno la stessa musica che alle mondine piaceva ballare alle feste. Senza precisione filologica, anzi, sporcandola con tutto quello che è ha trovato sul percorso, di balera in balera. Tra una mazurka e una polka fanno anche Celentano, ormai anche Vasco. Senza un orientamento politico che non sia una vaga nostalgia dei bei tempi di una volta (qua e là, se uno si mette a cercare, tra le orchestre di liscio trova anche qualche rivendicazione identitaria, qualche discorso conservatore, se non reazionario).

Qui forse bisogna aprire una parentesi: che differenza c’è tra folk e country? Folk vuol dire Popolo, country vuol dire Paese: perché non dovrebbero andare d’amore e d’accordo? Dall’Italia può essere difficile capire. Ma un folk e un country esistono anche qui da noi. Per esempio, dalle mie parti esistono ancora i cori delle mondine, e il 25 aprile saranno tutti impegnati in una o più piazze. Il coro delle mondine, oggi, è folk: filologicamente corretto, estraniante, radicale. È l’espressione di un passato di lotta e di fatica che oggi viene riascoltato da una minoranza politicizzata che, inevitabilmente, lo associa a un ideale di lotta e di fatica (un ideale che però se si concretizza lo fa in forme necessariamente diverse): la musica è il più possibile uguale all’originale, tutto il resto intorno è cambiato. E il country? Il country è l’orchestra di liscio. Che pur essendosi relativamente aggiornata, suona più o meno la stessa musica che alle mondine piaceva ballare alle feste. Senza precisione filologica, anzi, sporcandola con tutto quello che è ha trovato sul percorso, di balera in balera. Tra una mazurka e una polka fanno anche Celentano, ormai anche Vasco. Senza un orientamento politico che non sia una vaga nostalgia dei bei tempi di una volta (qua e là, se uno si mette a cercare, tra le orchestre di liscio trova anche qualche rivendicazione identitaria, qualche discorso conservatore, se non reazionario).

(Al terzo ascolto capisci come mai un sacco di critici si fecero piacere anche Nashville Skyline. È un disco irresistibile, una gita fuori porta, uno di quei matrimoni che doveva essere noioso e invece avete ballato come scemi per un pomeriggio. Te lo immagini a bordo pista, Dylan, sornione, la sua voce fasulla come una maschera, mentre canta ancora un’altra volta One More Night, e ballano tutti. I bambini. I genitori segregazionisti. I ragazzi che hanno bruciato la cartolina per il Vietnam. Le ragazze che hanno bruciato il reggiseno. Anche ai camerieri che sparecchiano scappa di battere il piede, piace anche a loro Nashville Skyline. Sono gli unici neri in tutto il quadretto).

Il Folk è il Lavoro (e quindi rischia di essere ascoltato da gente che lavora poco o niente e lo mitizza), il Country è Divertimento (per gente di bocca buona che lavora molto e nel tempo libero si accontenta di polke e mazurke). Il Country è il Territorio, il Folk è un tentativo di un’élite di rivendicarlo. Riprovo con un esempio linguistico: avete mai notato che nucleo e nocciolo sono la stessa parola? Almeno, lo erano in latino. “Nocciolo” è l’esito più sporco: la u è diventata una o, le due consonanti centrali si sono assimilate, è cresciuto un suffisso diminutivo – ma il significato è più o meno lo stesso di duemila anni fa: la “piccola noce” custodita nella polpa di un frutto. “Nucleo” sembra quasi uguale all’originale, e del resto quando ci fu la necessità di parlare di un “nucleo” in fisica o in geologia, gli studiosi andarono direttamente a prenderlo dal vocabolario latino. I suoni sono quasi gli stessi, ma il significato è diverso. Il nocciolo è country, il nucleo è il folk. Nel 1968 Dylan aveva deciso di andare al nocciolo. Ad Happy Traum che pensava di aver trovato qualche traccia di impegno politico nei testi enigmatici di John Wesley Harding, rispose dribblando ogni aggancio: lo sai che nelle università occupate cantano i tuoi vecchi brani? “Buon per loro”. Lo sai che in certi quartieri non riescono ad ascoltare il tuo nuovo disco? “Mi piacerebbe davvero poter farci qualcosa”. Come pensi che ti considerino nel ghetto più vicino? “Dov’è il ghetto più vicino?”. Solo verso la fine Dylan decide di sganciare una bomba che sarebbe rimasta inesplosa: “Ma cosa vi fa pensare”, disse ai suoi intervistatori, “che io non sia a favore della guerra?”

Bum.

No, invece, non esplose nulla: perché Traum non corse a dare un calcio alla bomba per controllare se era effettivamente innescata. Non chiese semplicemente a Dylan: sei a favore dell’escalation in Vietnam? Forse gli era stato preventivamente chiesto di non farlo. O forse ebbe paura di cosa sarebbe successo dopo. Dylan appoggia l’escalation militare in Vietnam. Dylan è dalla parte dei nostri ragazzi in Indocina. Dylan contro i comunisti. Dylan contro il Movimento. Sarebbe stato uno scoop, ma sarebbe stata anche la fine di un’illusione che milioni di persone continuavano a cullare. Poteva cambiare voce, cambiare pubblico, poteva duettare con Johnny Cash e incidere dolci ballabili per le radio AM, ma Dylan continuava a essere il simbolo di un altro mondo. Nell’agosto del 1969 quattro promoter senza scrupoli organizzarono il più grande festival rock mai esistito. Non erano preparati, non erano organizzati, ma funzionò lo stesso, forse perché scelsero di chiamarlo festival di Woostock. In realtà si svolse in un’altra contea, da quella di Woodstock non ottennero i permessi, ma non importava. Woodstock era il nome da usare, perché a Woodstock abitava Bob Dylan e anche se il suo nome non era in cartellone, fino all’ultima sera tra la marea di giovani attirati nel fango continuò a serpeggiare la voce che sarebbe arrivato anche lui. Dylan, naturalmente, non ci pensava nemmeno. Aveva altri progetti, più concreti. Era un padre di famiglia, ormai. E la famiglia cresceva con regolarità.

Qualche anno dopo, quando arrivò sul set di Pat Garrett & Billy the Kid, scoprì che il regista, il leggendario Sam Peckinpah, non lo conosceva. Non ne aveva mai sentito parlare. Dev’essere stata una sorpresa amara perché Dylan probabilmente aveva inciso dischi come Nashville proprio per farsi conoscere da gente come lui. Classe 1925, un decennio più giovane del padre di BD, un decennio più vecchio di Johnny Cash – ecco, Cash di sicuro Peckinpah lo conosceva. Tutti riconoscono Johnny Cash, con quel vocione.

Qualche anno dopo, quando arrivò sul set di Pat Garrett & Billy the Kid, scoprì che il regista, il leggendario Sam Peckinpah, non lo conosceva. Non ne aveva mai sentito parlare. Dev’essere stata una sorpresa amara perché Dylan probabilmente aveva inciso dischi come Nashville proprio per farsi conoscere da gente come lui. Classe 1925, un decennio più giovane del padre di BD, un decennio più vecchio di Johnny Cash – ecco, Cash di sicuro Peckinpah lo conosceva. Tutti riconoscono Johnny Cash, con quel vocione.

(Al quarto ascolto ne hai già abbastanza. Ma come hanno fatto a cascarci tutti. Questo non è country, è cartapesta. Anche le canzoni tristi suonano allegre, anche quando canta “no light will shine on me” te lo immagini con l’occhio di bue della balera puntato addosso).

Prima di essere una provocazione, Nashville è una oculata mossa commerciale. Forse il senso di tutto il disco è in quel verso sgraziato che Dylan si trova in bocca mentre cerca di convincere la sua Dama ad adagiarsi sul lettone d’ottone. “You can have your cake and eat it too”, continua a sembrare poco galante anche quando scopri che si tratta di una frase fatta, l’equivalente di “Puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca”. Ora si trattava proprio di questo: accontentare mogli senza svuotare botti. Mettere insieme il pubblico già soggiogato delle radio FM con quello vergine delle AM, il bersaglio che i Byrds avevano mancato con Sweetheart of the Rodeo. Il popolo del festival di Woodstock con quello di Nashville, Tennessee. Era a portata di mano. Ai tempi della svolta elettrica ci aveva messo un po’ a imparare il nuovo stile, ma stavolta a Dylan non serviva alcun periodo di apprendistato: lavorava con maestranze country già da tre anni, bastava allentare la briglia a Pete Drake e Charles McCoy e il sound era già pronto. Minima spesa, massima resa. Così ragiona un buon manager di sé stesso. Se poi hai in agenda il numero di telefono di Johnny Cash, ma ci stai anche a pensare due volte? Dylan era talmente determinato che per lanciare il disco partecipò pure alla prima puntata del suo show, vincendo un genuino terrore per le telecamere. E pensare che fino a qualche anno prima aveva passato mesi a scrivere testi infiniti, a incidere dischi lunghissimi – perché? Quando una mezz’oretta di country nei negozi sarebbe stata venduta con lo stesso prezzo, e a un pubblico più vasto? Ah, ma era più vecchio a quei tempi. Adesso sì che era giovane.

Prima di essere una provocazione, Nashville è una oculata mossa commerciale. Forse il senso di tutto il disco è in quel verso sgraziato che Dylan si trova in bocca mentre cerca di convincere la sua Dama ad adagiarsi sul lettone d’ottone. “You can have your cake and eat it too”, continua a sembrare poco galante anche quando scopri che si tratta di una frase fatta, l’equivalente di “Puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca”. Ora si trattava proprio di questo: accontentare mogli senza svuotare botti. Mettere insieme il pubblico già soggiogato delle radio FM con quello vergine delle AM, il bersaglio che i Byrds avevano mancato con Sweetheart of the Rodeo. Il popolo del festival di Woodstock con quello di Nashville, Tennessee. Era a portata di mano. Ai tempi della svolta elettrica ci aveva messo un po’ a imparare il nuovo stile, ma stavolta a Dylan non serviva alcun periodo di apprendistato: lavorava con maestranze country già da tre anni, bastava allentare la briglia a Pete Drake e Charles McCoy e il sound era già pronto. Minima spesa, massima resa. Così ragiona un buon manager di sé stesso. Se poi hai in agenda il numero di telefono di Johnny Cash, ma ci stai anche a pensare due volte? Dylan era talmente determinato che per lanciare il disco partecipò pure alla prima puntata del suo show, vincendo un genuino terrore per le telecamere. E pensare che fino a qualche anno prima aveva passato mesi a scrivere testi infiniti, a incidere dischi lunghissimi – perché? Quando una mezz’oretta di country nei negozi sarebbe stata venduta con lo stesso prezzo, e a un pubblico più vasto? Ah, ma era più vecchio a quei tempi. Adesso sì che era giovane.

Sotto la patina country c’è qualcos’altro che bolle – qualcosa di ancora più commerciale. Travestendosi da allegro campagnolo, Dylan è riuscito a incidere alcune delle cose più pop che gli siano mai venute in mente. I Threw It All ha quell’attacco finto barocco che fa pensare a Whiter Shade of Pale. Il riff di Tell Me That It Isn’t True è un jingle che ti si attacca al primo passaggio in radio. E poi c’è Lay Lady Lay.

Stenditi Stella, sul mio bel letto d’ottone (dall’autore di… insomma, avete capito il gioco. I testi di Nashville Skyline, rispetto ai precedenti, sembrano il risultato di una lobotomia frontale).

Lay Lady Lay è uno di quei miracoli che ti riescono solo in laboratorio, e una volta sola. L’unico brano di Dylan rifatto persino dai Duran Duran (che io sappia), il brano che Madonna ascoltava a nastro nella sua cameretta di adolescente, il brano in cui Dylan per puro caso azzecca qualcosa che non stava cercando, qualcosa che di solito non gli interessa: l’atmosfera. Tutto grazie a un set di bonghi giocattolo. Era stato Dylan a proporre i bonghi al batterista Kenny Buttrey che non sapeva cosa inventarsi. Bob Johnston invece aveva proposto un campanaccio. Buttrey, per dimostrare quanto fossero balordi quei consigli, aveva chiesto all’inserviente che gli stava vuotando il portacenere (Kris Kristofferson) di reggergli bonghi e campanaccio, mentre li suonava nella strofa. Poi nel ritornello era tornato su piatti e rullante, ma il microfono era rimasto vicino ai bonghi, e così la batteria suonava un po’ più lontana, galleggiante nel riverbero della pedal steel, della nuova voce di Dylan. Tutto si fondeva in un suono solo. Fu buona la prima, come certe sveltine che un momento prima nemmeno ci credevi e poi te le ricordi per la vita. Dylan non se n’era quasi accorto. Non avrebbe nemmeno voluto farne un singolo. In seguito racconterà di averla scritta per la colonna sonora di Un uomo da marciapiede, ma che non aveva rispettato i tempi.

Alla fine del pezzo, senza nessun motivo, gli strumenti suonano una volta sola quattro note ascendenti, quasi una firma del Dylan elettrico (Like a Rolling Stone, Positively 4th Street…), come il pigro rialzarsi dell’amante dopo il consesso carnale. A quel punto è quasi impossibile non mettersi a cantare: “e qualcosa rimane, tra le pagine chiare e le pagine scure”.

Al quinto ascolto ringrazi di essere nato in un Paese senza fucili automatici sugli scaffali dei supermercati, perché il sogno di irrompere alla festa e falciare invitati e orchestra ti sta vellicando. Ma insomma cos’è questa roba? Perché stai buttando via la tua carriera con siparietti del genere, Bob Dylan? Il country? Ma a chi vuoi darla a bere. Ti ripigli o no? Ed esiste un metodo per togliersi One More Night dalla testa, senza usare esplosivi?

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, Nashville Skyline, 1970: Self Portrait…)