Dylan, un rapper?

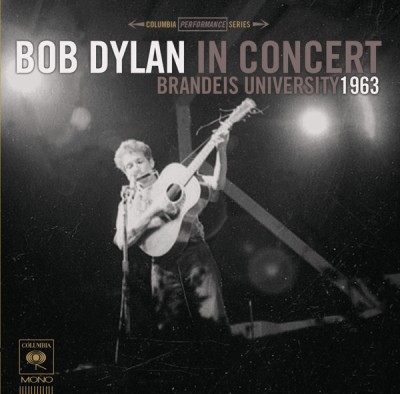

Bob Dylan In Concert – Brandeis University 1963 (2010).

Bob Dylan In Concert – Brandeis University 1963 (2010).

(L’album precedente: The Freewheelin’ Bob Dylan.

Il successivo: Live at Carnegie Hall 1963).

Questa qua è a proposito del Picnic sul Monte Orso, che non c’è mai stato… era previsto che ci fosse, ma non è andata così. È stato due anni fa a New York City, quando organizzarono un picnic sul Monte Orso per la gente che era stata in casa lungo tutto l’inverno… vendevano biglietti per il picnic, ma un gruppo di persone si mise d’accordo e cominciò a stampare biglietti falsi per il picnic, e li vendevano anche loro. Così sulla nave alla fine c’era il doppio di persone di quelle che avrebbero potuto starci, sulla stessa nave, cioè… la nave era per tremila persone e ci salirono seimila persone.

E il picnic non ci fu, perché la nave colò a picco (risate).

The Freewheelin’ Bob Dylan esce ufficialmente il 27 maggio del 1963. Due settimane prima Dylan ha partecipato a un festival folk in Massachussetts, presso la Brandeis University. Se nella scena hip del Village era già un personaggio di un certo rilievo, a dieci miglia da Boston è ancora un signor nessuno: non è così scontato che qualcuno si dia la pena di registrarne la performance. Il nastro di Brandeis University (l’originale?) fu ritrovato nell’archivio di Ralph Gleason, critico musicale e cofondatore del Rolling Stone, dopo la sua morte. Siccome non erano ancora passati 50 anni, la Columbia aveva ancora il diritto esclusivo di ripubblicarlo, cosa che fece nel 2010.

Per i dylaniti di stretta osservanza si tratta di un documento importante: c’è la prima registrazione pubblica di The Ballad of Hollis Brown, un blues degli Appalachi secco e gelido, la storia di un contadino affamato del Sud Dakota che col suo ultimo dollaro compra sette cartucce per far fuori moglie, figli e sé stesso. Ispirato da un fatto di cronaca, scartato dalla scaletta dell’album del ’63, Hollis Brown diventerà uno dei nuclei emotivi dell’album successivo, The Times They Are A-Changin’, il disco più serio, più politico del primo Dylan. L’unico pezzo di The Freewheelin’ che suggeriva un’evoluzione del genere era Masters of War, che in questo nastro segue immediatamente Hollis Brown.

L’unica foto che abbiamo. Respect.

In seguito Dylan affermerà e ribadirà ovunque di non aver mai voluto fare politica con le canzoni, ma in questa registrazione c’è almeno un quarto d’ora in cui ascoltiamo un folksinger indignato sobillare gli studenti universitari con slogan pacifisti e bozzetti di denuncia sociale. Se anche a quest’altezza l’immagine di un Dylan barricadero non prevale, è perché un altro quarto d’ora lo passa a intrattenere gli stessi studenti con le sue buffonate preferite – i talking blues. Ne esegue addirittura tre, in poco più di mezz’ora, e malgrado da un punto di vista melodico e ritmico siano in sostanza la stessa canzone ripetuta tre volte, il pubblico mostra di gradire. Ridono. I talking blues sono divertenti. Vale la pena di guardarli un po’ più da vicino: In Brandeis dopotutto è il più parlato degli album di Dylan.

Tanto per cominciare, non sono blues. Né da un punto di vista musicale (la progressione degli accordi è diversa) né storico: non nascono in seno alla comunità afroamericana, ma sono la bizzarra invenzione di un mandolinista del South Carolina, Christopher Allen Bouchillon, che aveva un sacco di cose da cantare ma – dicono le cronache – era orribilmente stonato, sicché il produttore che lo snidò a metà anni Venti gli suggerì di limitarsi a declamare i suoi testi mentre strimpellava. Erano comunque versi concepiti per essere cantati, con un pattern abbastanza regolare: quattro tetrametri giambici, accoppiati con rime baciate. C’è già la possibilità di raddoppiare le sillabe accelerando il flow, come faranno i rapper decenni dopo. Un primo effetto comico nasce proprio nel contrasto tra la musica – che sembra assolutamente cantabile – e l’ostinazione della voce solista a ignorare la melodia. Un secondo effetto nasce dall’aggiunta alle strofe di un commento finale senza più vincoli metrici.

Il primo Talking blues Bouchillon lo registrò nel 1927, con un discreto successo. Se volete considerarlo l’inventore del rap, perché no: nella mia lunga vita ho visto consegnare il titolo ad artisti bianchi meno antichi e meritori, da Steve Tyler a Debbie Harry a Joe Strummer a.. a… Celentano. Non c’è dubbio che Bouchillon abbia iniziato a declamare su una nota sola molto prima di loro. Il fatto che la sua tecnica nasca dalla necessità di superare un handicap lo accosta senz’altro a molti rapper di oggi che danno l’impressione di non riuscire a passare dal do al sol senza autotune. Ma Bouchillon non è senz’altro il primo ad aver parlato su un accompagnamento musicale. Altri bluesmen stavano già inserendo recitativi tra i ritornelli cantati, il che si avvicina già più all’idea del rap moderno (Dylan ruberà qualcosa anche da loro, vedi le varie versioni di I Shall Be Free). Malgrado il nome, invece, il talking blues di Bouchillon avrà più successo presso le comunità folk e country. Woody Guthrie si impossesserà della formula aggiungendo soltanto quella sua verve particolare che aveva conquistato il giovane Dylan sin dal primo ascolto (“Era poetico e duro e ritmico. Aveva una tale intensità e la sua voce era come un pugnale […] Buttava dentro il suono dell’ultima lettera di una parola ogni volta che ne aveva voglia e l’effetto era quello di un pugno“). Dopo Dylan, e grazie a lui, si cimenteranno col talking blues Jonny Cash, Phil Ochs, e in Italia, con devozione quasi filologica, Francesco Guccini.

Il talking blues è il primo tipo di canzone folk che Dylan ha provato a scrivere. Come sappiamo uno dei due brani originali del suo disco di esordio era già un talking affinato e tagliente, Talkin’ New York, in confronto al quale A Song to Woody sembra molto più ingenua. Dylan sembra un po’ più maturo, più esperto delle cose della vita, quando si esprime coi talking blues: dopo averne scritti un paio può pure raccontare in giro di aver viaggiato in treno merci per il Delta in compagnia di questo o quel bluesemen e aspettarsi che qualcuno gli creda. Ancor prima di Talkin’ New York, Dylan dovrebbe aver scritto uno dei pezzi eseguiti alla Brandeis, Talkin’ Bear Mountain Picnic Massacre Blues. Noel Stookey (il Paul del trio Paul, Peter and Mary) racconta di aver incontrato Dylan al Gaslight, e di avergli allungato una copia dell’Herald Tribune con un articolo sul tragicomico naufragio di un battello nel fiume Hudson. Il giorno dopo Dylan gli avrebbe fatto sentire la prima versione del suo Talkin’. Curiosamente Stookey rammenta con precisione la data: 19 giugno del 1961. Quando Dylan lo usa per chiudere il suo set alla Brandeis, il brano ha ormai due anni e Dylan lo indossa come un pantalone sformato: ormai ha imparato come allungare il recitativo a fine strofa a suo piacimento. In generale alla Brandeis Dylan dà l’impressione di appoggiarsi sui talking come se li considerasse i brani più sicuri del suo repertorio: anche chi non conosce la nuova promessa del folk newyorchese ascoltando Talkin’ Bear Mountain almeno si fa una risata. Di Talkin’ World War III abbiamo già parlato: si tratta di uno dei brani più interessanti e personali di The Freewheelin’.

Beh mi sentivo davvero giù

Non sapevo proprio che fare più.

I comunisti son pronti alla guerra

Arrivan dal cielo, arrivan da terra

(Non mi daranno pace…)

Un discorso a parte lo merita Talkin’ John Birch Paranoid Blues, che fu levato dalla scaletta di The Freewheelin’ all’ultimo momento (esistono rarissime copie del 33 giri che lo contengono). Non solo: era il brano che Dylan intendeva cantare in tv, all’Ed Sullivan Show, il 12 maggio. È un brano divertente che si prendeva gioco dei membri di un’associazione anticomunista radicata in particolare nel Midwest. La JBS esiste ancora, tra i suoi fondatori ci sono quei fratelli Koch che hanno dato una grande mano anche al movimento del Tea Party. Al tempo accusavano Martin Luther King di essere un pupazzo nelle mani dei sovietici, e Kennedy un traditore della Repubblica. E tuttavia nella primavera del ’63 i tempi sembrava che stessero cambiando. Che i giorni della caccia alle streghe di McCarthy fossero alle spalle lo si capisce anche solo dal fatto che lo stesso Ed Sullivan fosse ben contento di presentare il brano: fu il primo a protestare quando gli avvocati della CBS si opposero alla messa in onda. Ma come – chiese il presentatore – possiamo fare sketch sul presidente Kennedy e non su un’associazione di qualche decina di migliaia di membri?

A quel punto, piuttosto di cambiare canzone, Dylan rifiutò di partecipare al programma. Nel frattempo però anche i legali della Columbia avevano fiutato il problema e premettero per eliminare il pezzo dal disco in uscita. Dylan non era nella posizione di rifiutare: fino a quel momento per la sua compagnia era stato un investimento sbagliato (il primo disco aveva venduto appena 5000 copie), un capriccio del suo talent scout John Hammond. Tutto questo era successo un paio di settimane prima di questo concerto: quando intona John Birch davanti agli studenti della Brandeis, Dylan probabilmente pensa che il pezzo ormai sia fottuto; nessuno lo inciderà più. Di certo non immagina che proprio quell’esecuzione sarà ascoltata e commentata 53 anni più tardi.

In seguito il caso John Birch sarà narrato dagli agiografi come un primo tentativo del Sistema di normalizzare Dylan: non c’è dubbio che fosse uno dei brani più politici del suo primo repertorio, anche se tutto sommato se la prendeva con uno degli avversari più facili: l’anticomunista spiritato che vede il Rosso dappertutto (“anche sulla bandiera americana, gesummaria!“) e a furia di invocare commissioni d’inchiesta su qualsiasi cosa, comincia a indagare anche su sé stesso. E però quando Dylan accettò di togliere il brano (sostituendolo col più immaginifico Talkin’ World War III), colse l’occasione per aggiungere alla scaletta un pezzo assai più arrabbiato, Masters of War, senza che alla Columbia avessero nulla da eccepire. Quindi no, la ditta non stava cercando di depurare Dylan. Voleva soltanto evitare grane con gli avvocati.

E allo stesso tempo, l’esperienza dell’autocensura avrà davvero un effetto sulla successiva produzione di Dylan. Il quale, certo, imparerà la lezione: mai prendersela con qualcuno di preciso. L’artista può indignarsi anche alla massima potenza, ma sempre contro obiettivi vaghi: i “fascisti”, non quell‘associazione di fascisti; i “signori della guerra”, non quel politico, o quel generale, o quell’industriale: sempre attaccare le categorie, mai fare nomi; le categorie non sporgono querela, non ti mandano gli avvocati. Per un bel po’ Dylan non creerà più problemi di questo tipo. Ma era davvero così interessato a crearne? John Birch era un primo acerbo tentativo di satira politica: qualcosa che aveva già tentato il suo maestro Guthrie, e che avrebbero proseguito altri allievi promettenti come Phil Ochs. Dylan prenderà un’altra strada. Smetterà quasi subito di prendersi gioco dell’uomo qualunque del Midwest. In fondo il personaggio che racconta la sua storia in prima persona in John Birch non è molto diverso dall’eroe di World War III o Picnic Massacre. Un uomo che cerca di mantenere un po’ di rude buon senso provinciale in un mondo che sta impazzendo. John Birch è l’unico episodio in cui a impazzire è l’uomo, non il mondo. (“Ero solo in casa e cominciai a sudare… forse si nascondono nel televisore! Dietro allo schermo spiano ogni mia mossa… Ho dato un’occhiata ma ho preso la scossa – sono stati i russi! Che carogne!)” La retorica antipopulista è fin troppo facile, chi irride grillini e leghisti ancora oggi inventa scenette non molto diverse. Nella primavera del ’63 Dylan ci credeva molto, poi gli avvocati si misero in mezzo e in seguito la cosa smise di interessarlo. Pochi mesi dopo, cantando dell’assassino di un attivista dei diritti civili, lo definirà “soltanto una pedina” in un gioco più grande, più degno di compassione che di odio, e men che meno degli sberleffi di un talking blues.

Così ho indagato in libreria,

nove libri su dieci van buttati via.

Chiunque conosco, l’ho investigato:

il novantotto per cento va deportato.

(Gli altri sono birchiani come me).

Questo è tutto quel che avrei da dire sul nastro della Brandeis University. Rimane la domanda inserita lassù nel titolo per attirare i lettori più giovani: possiamo considerare Dylan un rapper? Nel caso, non sarebbe comunque il primo, né l’iniziatore di un bel niente: i suoi brani più parlati ricalcano fedelmente modelli che esistevano già. Dylan non è propriamente un rapper, ma quando calca i palcoscenici universitari raccontando storielle su basi musicali pre-esistenti, sta facendo qualcosa di non troppo diverso da quel che faranno gli MC qualche decennio dopo. Il rap ci può anche aiutare a capire la disinvoltura con la quale Dylan si impossessa delle musiche altrui: i rapper non fanno lo stesso? Il loro approccio parassitario a melodie pop e groove degli ultimi quarant’anni non è molto diverso da quello che Dylan adottava coi classici folk e blues. Si prende tutto quel che è utile: i ritornelli, il ritmo, nel caso anche le rime o versi interi: se funzionano, perché no? E si improvvisa molto meno di quel che si vuole far credere al pubblico. Definirlo un antesignano del rap non ha molto senso, ma accostarlo al rap può forse aiutare l’ascoltatore di oggi a capire l’effetto dirompente che doveva aveva sui suoi ascoltatori tra ’63 e ’66: non è solo una questione di stile parlato. C’è anche un gusto per l’invettiva, che da politica diventerà ben presto privata (Like a Rolling Stone, Positively 4th Street), conservando un’aggressività che non riesci a trovare in nessun cantautore coevo. E soluzioni linguistiche che all’ascoltatore non anglofono di oggi evocano subito il frasario gangsta, vedi quel “die tryin’” che un italiano della mia generazione associa immediatamente a 50 Cents: ma lo cantava già Dylan quarant’anni prima, facendo il verso a chissà quale bluesman. O quel “kind of” che potremmo scambiare per un vezzo linguistico dell’ultima generazione (l’omologo di “tipo”), finché non ci ricordiamo che Dylan lo usa già in Don’t Think Twice (Peter, Paul & Mary, più rispettabili, lo cambiano in “sort of”). No, Dylan non è un rapper; ma se vi piace il rap dategli una possibilità.

(Gli altri pezzi: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge…)