La verità sul porco di Sant’Antonio

17 gennaio – Sant’Antonio d’Egitto, eremita e abate (250-357).

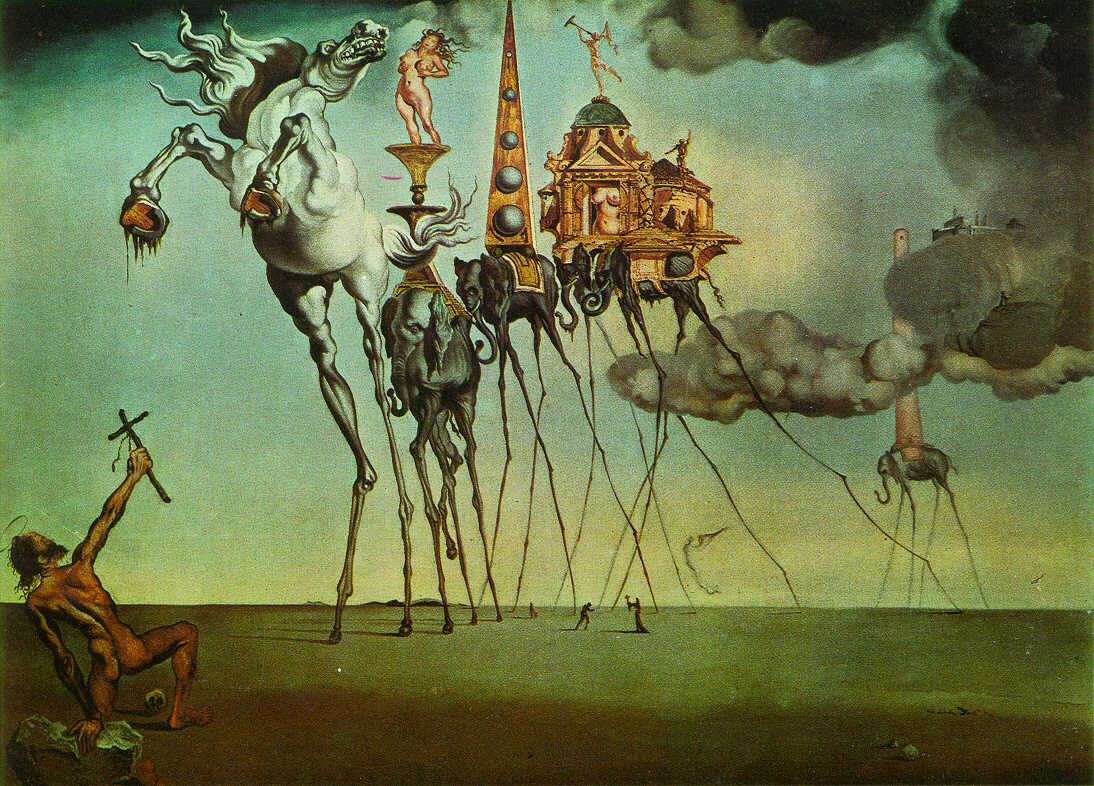

La prima tentazione, con Sant’Antonio, è lasciar perdere. Non è uno di quei santi da due cartelle e via, Antonio è qualcosa di immenso, non sai neanche da che parte prenderlo. L’anacoretismo. Gustave Flaubert. Salvador Dalì. L’herpes zoster. Viene davvero voglia di far finta di niente e pescare qualche altro santo poco impegnativo, per esempio Santa Neosnadia vergine, lo sapete che il 17 gennaio è anche la festa di Santa Neosnadia vergine? Scommetto di no, è una santa moderatamente venerata nel Poitou-Charentes, la quale

non ha lasciato della sua vita, conclusasi nel sec. V, altra traccia che la reputazione di una grande virtù e di una grande umiltà.

La patrona della noia, insomma. Sant’Antonio invece viveva in un deserto popolatissimo di demoni che non sempre apparivano in forma di generose donne nude, magari: a volte erano goblin capricciosi che lo sorprendevano in massa in una buca e lo randellavano a ripetizione, con Dio che dall’alto sta a guardare e interviene col raggio laser solo all’ultimo momento, “volevo prima vedere come te la cavavi”.

Ecco, si potrebbe trattare Sant’Antonio come il protagonista di un action movie – come in quella leggenda medievale in cui irrompe all’inferno col suo maialino, compagno di mille avventure: mentre quest’ultimo distrae i demoni coi suoi grugniti, il Santo brandisce la sua mazza a forma di Tau a destra e a manca liberando un po’ di dannati. Sì. Ma a proposito del maiale. Quand’è che si sono incontrati? Un anacoreta egiziano del terzo secolo e un pacioso suino da cortile, chi è stato a presentarli?

Ne approfitto per fare un atto di contrizione: qualche tempo fa ho scritto una cazzata. Sì, mi rendo conto, non è questa gran notizia. Ma è una cazzata che più di altre grida vendetta, perché mina alle fondamenta la mia già traballante reputazione di agiografo. In novembre, parlando di Cecilia, ho accennato en passant al maialino di Sant’Antonio, affermando come “nei vecchi dipinti” raffigurasse “il demonio tentatore nel deserto”. Ecco. Era una cazzata, che chissà da chi avevo sentito, chissà quante volte avevo già ripetuto a scolaresche ignare di trovarsi davanti a un cialtrone. Ma siccome stavolta l’ho scritta sul Post, non è che se n’è accorto un lettore qualunque, no: mi ha scritto direttamente la massima autorità su Sant’Antonio e i suini – direttamente dal Warburg Institute dell’Università di Londra, Laura Fenelli, che ringrazio e saluto, visto che poteva semplicemente dirmi: “leggiti il mio libro costato anni di ricerche, cialtrone”, e invece no, è stata anche così gentile da raccontarmi la storia: (continua…)

È tipo l’XI secolo, Antonio è morto da mò, è già stato portato dall’Egitto a Costantinopoli, ma anche lì tira una brutta aria, sostanzialmente l’anacoreta non se lo caga più nessuno. Arriva un cavaliere francese (mercenario?), combatte per l’imperatore, è così valoroso che l’imperatore gli dice: ah ma ti regalo quello che vuoi da portare in patria. Lui ovviamente non sceglie le 86 figlie vergini, ma la cassa con le ossa di Sant’Antonio e la porta in Francia, nel Delfinato. Se la tiene un po’ per sé, stile Palladio in battaglia, finché il papa non se ne accorge e lo cazzia, e lui allora regala ai benedettini di un convento vicino ad Arles (St. Pierre de Montmajour) delle terre vicino a Vienne (Lione). Questi ci costruiscono una chiesa che ha come attrazione principale le reliquie dell’anacoreta. Solo che, sfiga vuole – o fortuna, dipende – che proprio in quella regione, proprio in quegli anni tutti si ammalino di una cosa che loro chiamavano “fuoco sacro” e noi oggi ergotismo, un’intossicazione alimentare che si prende mangiando la segale parassitata da un fungo. Alla ricerca di un qualsiasi rimedio, gli abitanti della zona cominciano ad accorrere in massa nel luogo dove sono arrivate le nuove reliquie (la località inizia a farsi chiamare, appunto, st. Antoine). Arrivano anche dei laici intraprendenti che dicono: beh, tutti ‘sti malati, tutti ‘sti pellegrini, ospitiamoli, no?

È tipo l’XI secolo, Antonio è morto da mò, è già stato portato dall’Egitto a Costantinopoli, ma anche lì tira una brutta aria, sostanzialmente l’anacoreta non se lo caga più nessuno. Arriva un cavaliere francese (mercenario?), combatte per l’imperatore, è così valoroso che l’imperatore gli dice: ah ma ti regalo quello che vuoi da portare in patria. Lui ovviamente non sceglie le 86 figlie vergini, ma la cassa con le ossa di Sant’Antonio e la porta in Francia, nel Delfinato. Se la tiene un po’ per sé, stile Palladio in battaglia, finché il papa non se ne accorge e lo cazzia, e lui allora regala ai benedettini di un convento vicino ad Arles (St. Pierre de Montmajour) delle terre vicino a Vienne (Lione). Questi ci costruiscono una chiesa che ha come attrazione principale le reliquie dell’anacoreta. Solo che, sfiga vuole – o fortuna, dipende – che proprio in quella regione, proprio in quegli anni tutti si ammalino di una cosa che loro chiamavano “fuoco sacro” e noi oggi ergotismo, un’intossicazione alimentare che si prende mangiando la segale parassitata da un fungo. Alla ricerca di un qualsiasi rimedio, gli abitanti della zona cominciano ad accorrere in massa nel luogo dove sono arrivate le nuove reliquie (la località inizia a farsi chiamare, appunto, st. Antoine). Arrivano anche dei laici intraprendenti che dicono: beh, tutti ‘sti malati, tutti ‘sti pellegrini, ospitiamoli, no?

Ecco, questi sono gli antoniani. All’inizio son nobili laici, ma nel 1297 Bonifacio VIII, stufo di casini, li fa diventare un ordine di canonici regolari. I casini gli antoniani li hanno soprattutto con i benedettini che conservano il corpo, più che altro per questioni di soldi: ti pare che gli antoniani si sbattono in mille per i malati di fuoco sacro (ormai fuoco di Sant’Antonio) e poi le elemosine vanno ai benedettini che hanno il corpo? Eh, no. Quindi non solo diventano un ordine, ma si pigliano anche il corpo. Gli antoniani si mantengono in due modi. Sono mendicanti, anzi questori, e… allevano maiali. Ovunque. In città soprattutto, li mandano a giro con la campanella (altro attributo antoniano) e poi li danno da mangiare agli ammalati negli ospedali. Soprattutto fanno un balsamo per curare il fuoco di Sant’Antonio con il grasso di maiale. La cosa va avanti fino al Cinquecento, poi per gli antoniani comincia un periodo di crisi nera: riforma, problemi di soldi, da qualche parte spunta pure un altro corpo di Sant’Antonio, i comuni impediscono la circolazione di bestiacce per le strade, e soprattutto un gruppo di medici capisce da dove viene il fuoco sacro, e la gente smette di ammalarsi (quello che oggi si chiama fuoco di sant’antonio è un’altra malattia, con sintomi simili). In tutta questa crisi (fino all’autosoppressione dell’ordine), tutti sembrano scordarsi che gli antoniani allevano maiali, e quindi tutti, dal Seicento in poi, interpretano il maialino come simbolo del demonio. Almeno fino al novembre scorso. Ora la verità storica è ristabilita, anche sul Post. Grazie ancora alla professoressa Fenelli.

Io a questo punto sarei tentato di chiudere qui, con Sant’Antonio è meglio non esagerare. Come ben sapeva Flaubert, che… Ecco, potrei concludere raccontando la storia del giovane Flaubert, che quando incontra la figura dell’eremita capisce di aver trovato il personaggio giusto per evadere dalle gabbie del tetro realismo balzacchiano: un anacoreta immerso in un deserto di visioni! C’è tutto lo spazio per spingere a mille l’acceleratore dell’estetismo orientaleggiante, divagare su positivismo e misticismo, e magari scoprire il surrealismo con quei settant’anni di anticipo. Flaubert decide di scriverci il suo capolavoro, come succede effettivamente a molti scrittori sotto i trent’anni, che si siedono a tavolino e si dicono: ora scrivo il mio capolavoro. Lo termina entro il settembre 1849, e subito invita in campagna i suoi amici più fidati, Bouilhet e Du Camp: non vede l’ora di leggerglielo. Tutto. Una lettura integrale di quattro giorni, che deve avere spossato i due amici più di quarant’anni nel deserto, più di quaranta diavoli che ti bastonano in una cava. Gustave tiene molto al giudizio dei due, ma vuole che prima apprezzino il poema in versione integrale, senza interruzioni.

Arriva il quarto giorno. Finalmente Gustave pronuncia la sillaba tanto attesa: “Fin”. “A noi tre adesso”, soggiunge: “ditemi con franchezza che ne pensate”. Risponde il timido Bouilhet: “Nous pensons qu’il faut jeter cela au feu et jamais n’en parler“, (Pensiamo che bisognerebbe bruciare questa roba e non parlarne più). Flaubert fa un salto e getta un grido. Ma dopo mille proteste deve arrendersi: il capolavoro non finisce nel camino ma in un cassetto; gli amici gli propongono di ripartire da qualcosa di meno ambizioso, magari un fatto di cronaca in provincia, più noioso è meglio è, niente più Antoni, una Neosnadia qualunque. Quando lessi questa storia, da ragazzino, decisi che Gustave Flaubert sarebbe stato il mio scrittore preferito. Non conoscevo ancora né Emma Bovary né Frédéric Moureau, ma mi bastava immaginare questo giovane scrittore che fa un salto e lancia un grido per volergli bene. Poi l’ho tradito, come tutti gli amori di ragazzo. La Tentazione di Sant’Antonio, per esempio, non l’ho mai letto, non credo che sarei in grado. Davvero, il deserto non è per tutti.