Verlaine, gli ospedali e io

Qualche mese fa un piccolo editore mi ha mandato un libro inedito di Paul Verlaine, intitolato Miseria nera. Il libro è rimasto sulla mia scrivania, via via sepolto dalla pila sempre più alta degli altri libri in arrivo. Un mese dopo l’editore si è rifatto vivo per chiedermi se avessi avuto il tempo, ma purtroppo il libro non si trovava più (succede anche ai libri, come ai calzini, di evadere dalle librerie troppo affollate o dalle pile troppo alte). L’editore, paziente e tenace, mi ha mandato il pdf, ma purtroppo mi son perso per strada anche quello. Quando l’editore si è rifatto sentire, ero divorato dai sensi di colpa. Ho recuperato il pdf e l’ho letto.

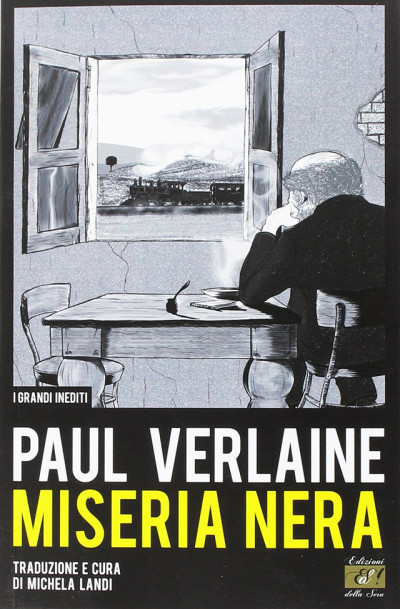

Miseria nera è proprio un libro curioso. Verlaine descrive in prosa i suoi soggiorni in alcuni ospedali francesi, e nella lunga e dotta prefazione la curatrice e traduttrice Michela Landi spiega perché il suo rapporto con la sanità pubblica fu assolutamente centrale per la sua opera: «Il ricovero è, per Verlaine, una zona franca del male di esistere: esso rappresenta, al contempo, un riparo e una riparazione», scrive Landi, «risponde alla doppia logica del voler morire e rinascere». In un altro testo lo scrittore Anatole France racconta che Verlaine, soprattutto alla fine della sua vita, «i suoi versi li scriveva in ospedale; non lavorava altro che lì; la sua immaginazione poetica e bizzarra amava la grande sala fredda e nuda». Per quanto interessante fosse, però, non sapevo bene che farci, come scriverne e avevo molti dubbi sul fatto che i diari ospedalieri di Verlaine potessero interessare a qualcuno. Così ho risposto all’editore:

Ho letto il libro, che è molto curioso e ben curato, ma sinceramente non saprei come parlarne. Mi scuso di averle fatto perdere tanto tempo, ma mi sembra specialistico, in fondo, a meno di non riuscire a citarlo in un discorso più ampio sugli ospedali e le istituzioni totali nell’Ottocento, parlando di Foucault o di Bertillon. Se mi capiterà occasione, in futuro ne parlerò sicuramente.

Qualche giorno dopo l’occasione si è presentata. Sono stato ricoverato anche io. Niente di grave né di particolarmente invalidante o doloroso, una di quelle cose che costringono a stare a letto, a farsi flebo di antibiotici, prelievi del sangue e a provarsi la febbre sette o otto volte al giorno. Non saprei dire se la punizione fosse venuta da Dio, da Verlaine o dal suo editore (preferisco Verlaine), ma per cinque giorni sono stato rinchiuso in una stanza doppia che per miracolo – tranne che per una notte – ho avuto tutta per me. All’inizio ero scoraggiato, poi mi sono riavuto. Ritmi ovattati e silenzio, ciclo notte e giorno scandito dall’alternarsi della luce e del buio, bisogni primari o secondari garantiti, nessun disturbo o interruzione, e nessuno che avanzasse richieste, da mattina a mattina, notti comprese, una sfilata ininterrotta di infermieri e infermiere gentili ma discreti. Mai niente di cui preoccuparsi o da fare, oltre ad affidarsi e affidare il proprio corpo alla cura degli altri.

Lo scrivo sapendo che molto spesso in ospedale si sta male davvero: la qualità di un ricovero dipende dall’intensità della sofferenza, dalla gravità della malattia e dalla qualità delle cure. Però durante quei giorni e quelle notti ho ripensato a Verlaine, al suo senso di pace e di interruzione, alla sorpresa di trovarsi a contatto con un mondo umano nuovo, diverso, non più regolato dagli insiemi sociali, spaziali e anagrafici in cui si vive ogni giorno, ma dalla casualità più ampia di ritrovarsi nello stesso periodo con malanni curabili nello stesso reparto, e dalla condivisione delle attenzioni – e del lavoro – di una comunità fatta di persone con cui non eri mai venuto a contatto, ma sempre – almeno nel mio caso – sorridenti e premurose.

Mentre comprendevo le ragioni di Verlaine, consumavo senza saperlo un distacco da Michel Foucault e dalla sua critica delle istituzioni totali formulata in Sorvegliare e punire, Storia della follia e Microfisica del potere. Per Foucault ogni istituzione moderna – ospedali, scuole, fabbriche, caserme, ministeri e uffici privati, carceri e, appunto, ospedali – è fondata su pratiche invisibili di sorveglianza e punizione. È un potere invisibile che di fatto disumanizza le relazioni tra gli uomini per ridurle a una serie di numeri e regole, valide per tutti e replicabili all’infinito, in modo da negare all’origine ogni differenza tra le persone e rendere standard anche l’umano. Le idee di Foucault sono insieme il frutto e la radice della generale avversità verso ciò che ha grandi dimensioni e modalità di funzionamento complesse, e della metodica svalutazione del moderno in favore di epoche più antiche, forse meno efficienti, ma sicuramente più umane.

Cinque giorni di degenza mi hanno convinto, non tanto che la descrizione della modernità di Foucault sia falsa (le cose funzionano davvero secondo procedure standard e il più possibile replicabili), ma che la sua condanna sia ideologica. La modernità non è intrinsecamente anti-umana e totalitaria. Anzi. Non esiste istituzione totale, forse neppure i campi di concentramento, sicuramente non le scuole o gli ospedali, in cui la standardizzazione delle procedure sopprima quanto di umano c’è nelle relazioni umane. Che, anzi, resistono e si rafforzano quanto più totale è l’istituzione in cui sono costrette ad attuarsi. Non significa naturalmente che non esistano insegnanti ignoranti, medici sadici o infermiere psicopatiche. Significa che la stragrande maggioranza non lo è e che, quasi sempre, bisogno e sofferenza rendono l’umano più semplice e forte, perché fanno scomparire le differenze politiche, geografiche e di classe, e rendono evidente che condividiamo tutti la stessa condizione. E questo consola.

Scrive Verlaine:

Evidentemente, usciremo prima o poi, più o meno guariti, più o meno allegri, più o meno sicuri del futuro, – purché più o meno vivi. (…) Sì, forse un giorno ci torneranno in mente come melodie del passato queste conversazioni da letto a letto, da parte a parte della sala, come: «Via, signori, un po’ di silenzio, insomma! Qui non siamo alla Camera dei Deputati. Silenzio, 27, razza di galeotto incallito! Sono sempre gli abbonati che fanno più chiasso!», discussioni ben più che animate e tutt’altro che auliche. Torneranno i sonni interrotti da gridi di agonia, il vociferare di qualche alcolizzato, i risvegli con queste notizie: «Al 15 gli si è rotta la pipa. – Hai sentito quel porco del 4? Alla faccia sua, quanto accidenti russa!» Ma più di ogni altra cosa ci tornerà in mente, ahimè! sotto forma di utile rimpianto, la calma sobria, la rigida sicurezza di questi luoghi di dolore, ovvio, ma anche di cure certe e pane per i nostri denti.

Forse, il giorno che la morte ci metterà alla prova, e che la malattia precorritrice e procacciatrice ci avrà febbricitanti e doloranti, magari miserevoli e solitari, li rivedremo, non senza una qualche tenerezza e una sorta di triste – o quanto triste! – gratitudine, questi vialoni di letti tutti bianchi, queste lunghe tende bianche, perché tutto è lungo e bianco, in un certo senso, in questi ricoveri (…)

© 2017, Edizioni della Sera di Giovinazzo Stefano

Titolo originale: Mes hôpitaux e Quinze jours en Hollande

Prima edizione: febbraio 2017