L’ineffabile Carlo Maria Viganò

Vita e opere dell'arcivescovo accusato di scisma, dalle richieste di dimissioni a papa Francesco alle teorie del complotto sulla pandemia e il "nuovo ordine mondiale"

Alla fine di agosto del 2018 l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, ex ambasciatore del Vaticano negli Stati Uniti, invitò papa Francesco a dimettersi accusandolo di non essere intervenuto su un caso di abusi sessuali commessi dal cardinale di Boston Theodore McCarrick. Negli anni seguenti le accuse nei confronti del papa furono smontate, ma la vicenda diede grande visibilità a Viganò, da quel momento identificato come uno dei principali avversari e oppositori di Bergoglio. Nei sei anni trascorsi da quella richiesta di dimissioni, Viganò aveva mantenuto un forte atteggiamento ostile nei confronti del papa e aveva fatto proprie numerose teorie del complotto, che hanno portato infine la Chiesa ad accusarlo di scisma giovedì, avviando un processo che porta alla scomunica e all’abbandono dello stato sacerdotale.

Carlo Maria Viganò ha 83 anni, è nato a Varese, e per lungo tempo ha avuto una carriera impeccabile nella Chiesa cattolica. Divenne prete nel 1968 e fu assegnato alla diocesi di Pavia, poi fece velocemente carriera arrivando a ricoprire vari ruoli minori nella Segreteria di Stato del Vaticano, dove coltivò buoni rapporti e mostrò una certa sintonia con il pontificato di Giovanni Paolo II. Fu anche grazie alla convinta condivisione degli ideali di quel papa che nel 2009 fu scelto da Benedetto XVI come segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, l’equivalente del governo in altri paesi.

In quel periodo Viganò iniziò a farsi notare non tanto per la carica, quanto per una propensione ad avviare indagini e verifiche su presunti appalti irregolari nella Chiesa, ma anche per la creazione di qualche debito. Secondo le cronache e alcuni documenti di “Vatileaks” (la diffusione di documenti riservati sul Vaticano avvenuta tra il 2012 e il 2015) il lavoro di Viganò non era piaciuto a molti all’interno del Vaticano, tanto da indurre Benedetto XVI a rimuoverlo dal suo incarico al Governatorato, nominandolo nunzio apostolico – cioè ambasciatore – negli Stati Uniti.

Viganò non ne fu entusiasta, anche perché sembrava essere interessato a proseguire la propria carriera nella Città del Vaticano diventando il capo del Governatorato. Dopo la decisione del trasferimento, Viganò scrisse a Benedetto XVI per manifestare «profondo dolore e amarezza» per una decisione che a suo modo di vedere sarebbe stata interpretata come una punizione nei suoi confronti.

L’incarico era comunque prestigioso e Viganò lo mantenne per cinque anni fino al pensionamento nel 2016. Nel frattempo nel 2013 a Benedetto XVI era succeduto Francesco e i rapporti con la Santa Sede si erano presto deteriorati. Nel 2015, nel corso di un importante viaggio del papa negli Stati Uniti, Viganò fu tra gli organizzatori di un incontro tra Bergoglio e Kim Davis, un’impiegata dello stato del Kentucky diventata famosa per essersi rifiutata di registrare i matrimoni tra coppie dello stesso sesso. L’incontro era chiaramente in contraddizione con le aperture espresse da papa Francesco sulla comunità LGBT+, e aveva portato il Vaticano a ridimensionare l’accaduto, per quanto ci fossero state evidenti carenze in merito all’incontro anche da parte della Santa Sede.

Viganò già all’epoca aveva mostrato di essere contrario a molte delle aperture di Francesco e di fare invece riferimento alla parte più conservatrice della Chiesa, che in quegli anni iniziava a essere sempre più critica nei confronti di Bergoglio. La fine dell’incarico da nunzio apostolico di Viganò fu interpretata anche in quell’ottica e contribuì a un peggioramento dei rapporti con il Vaticano. Papa Francesco nel frattempo aveva deciso di nominare vari arcivescovi negli Stati Uniti basandosi sui consigli di McCarrick, invece di avvalersi di Viganò. Ciò portò ad avere arcivescovi che ancora oggi appoggiano la linea politica di Francesco, osteggiata dai più conservatori del clero cattolico.

Fu in quel contesto che alla fine di agosto del 2018 Viganò diffuse una sorta di dossier nel quale sosteneva che i massimi esponenti della Chiesa, compreso Francesco, fossero da anni a conoscenza degli abusi sessuali commessi da McCarrick e che non avessero fatto nulla per lungo tempo, prima di deciderne la sospensione. Viganò chiese al Papa di dimettersi e la vicenda fu molto ripresa soprattutto dai media conservatori, interessati a screditare Francesco. Dopo una lunga indagine, nel 2020 il Vaticano pubblicò il “Rapporto McCarrick” nel quale l’accusa di Viganò fu smontata. Viganò non la prese bene e definì l’operazione una «farsa grottesca».

Viganò continuò comunque a far parlare di sé proprio in quell’anno, in seguito ad alcune affermazioni sulla pandemia da coronavirus, che nel giro di poco avrebbe stravolto la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Disse che la pandemia era stata permessa da Dio per punire i peccati, poi ci ripensò e disse che in realtà la pandemia non esisteva e che era solo un grande complotto globale. Aggiunse poi che le persone positive al coronavirus venivano uccise per fare aumentare le statistiche sulla letalità del virus, nell’ambito di un altro grande complotto.

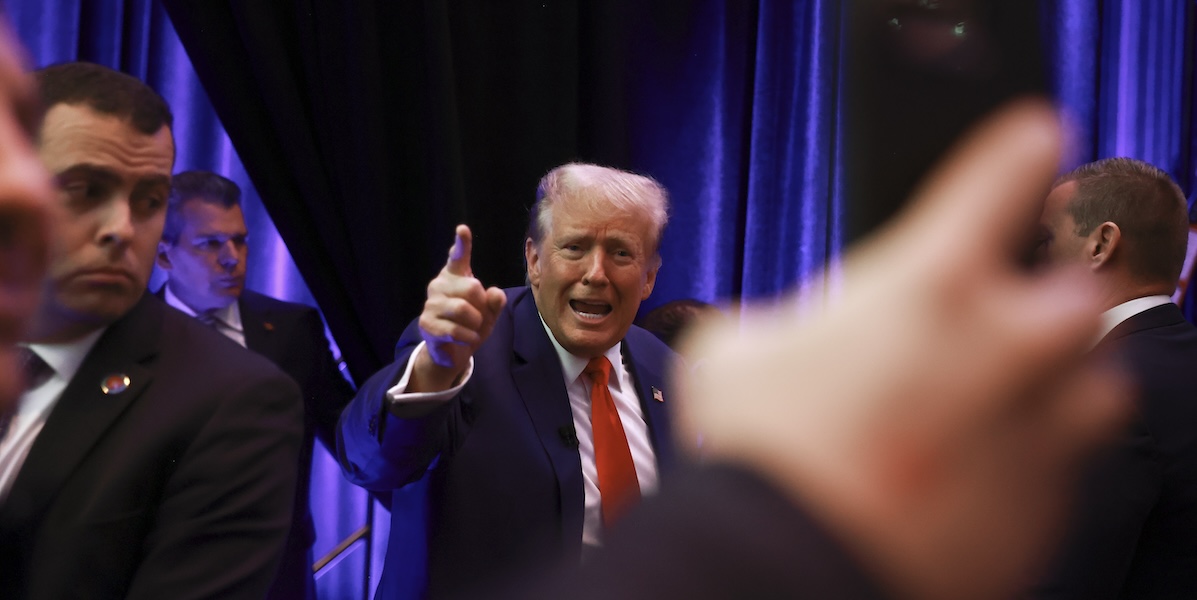

Durante la presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti Viganò scrisse alcune lettere aperte dirette allo stesso Trump nelle quali sosteneva il complesso di teorie complottiste di estrema destra legate a “QAnon”, secondo cui all’interno del “deep state” – cioè tra i funzionari legati alla politica tradizionale – esiste una cospirazione dei “poteri occulti” per impedire a Trump di mantenere il potere e di scardinare l’attuale ordine mondiale. Viganò sostenne anche varie teorie del complotto secondo cui le élite finanziarie globali avrebbero pianficato la pandemia da coronavirus per instaurare un nuovo tipo di regime totalitario.

Sui temi più strettamente legati alla Chiesa, Viganò espresse anche forti critiche nei confronti del Concilio Vaticano II, il grande concilio ecumenico che convocò Giovanni XXIII nel 1959 e che riformò profondamente la Chiesa. Il lungo movimento per rinnovare la Chiesa inaugurato dal Concilio portò all’allontanamento, nei decenni seguenti, di varie correnti, a cominciare da quella dei cosiddetti cattolici tradizionalisti o lefevriani, sostenuti anche da Viganò. Prendono il nome da Marcel Lefebvre, un arcivescovo francese che rifiutò di insegnare nel proprio seminario le novità introdotte dal Concilio. Lefebvre raccolse in poco tempo moltissimi fedeli e nel 1988 fu scomunicato dalla Chiesa e accusato di scisma, proprio come Viganò 36 anni dopo.