Nel dibattito sull’autonomia differenziata c’è una gran confusione

I toni accesi sui giornali e sui social network non aiutano a capire i contorni della riforma, su cui anche i partiti hanno preso posizioni diverse negli anni, a volte contraddicendosi

Intorno al disegno di legge sull’autonomia differenziata, approvato in via definitiva martedì mattina dalla Camera, si è generato un dibattito dai toni animati ma dai contenuti piuttosto confusi e talvolta incongrui. Le opposizioni di centrosinistra, alcuni commentatori sui giornali e sui social network più o meno ostili alla maggioranza di destra, ma anche studiosi ed esperti della materia, hanno attinto a un lessico battagliero, utilizzato spesso in queste polemiche: e così il progetto del governo di trasferire alcune funzioni e prerogative dallo Stato centrale alle regioni è stato descritto come uno «spacca Italia», o come «la secessione dei ricchi».

L’accusa è di promuovere una norma che avrà l’effetto di aumentare le divergenze tra il Nord e il Sud del paese, avvantaggiando le regioni settentrionali, più ricche e sviluppate, a scapito di quelle meridionali. La destra ha replicato dicendo che il disegno di legge garantirà un miglioramento dei servizi essenziali offerti dallo Stato su tutto il territorio nazionale, e che in generale l’autonomia sarà un’opportunità per tutti, anche per le zone più arretrate, perché darà più responsabilità gli amministratori locali del Sud. Da un lato e dall’altro, in verità, emergono vistose incoerenze con le posizioni assunte sul tema del federalismo e del regionalismo differenziato dai partiti nel passato più o meno recente. Destra e sinistra, in sostanza, condannano oggi tesi e proposte che loro stesse avevano sostenuto, generando di riflesso un dibattito mediatico confusionario.

Il centrosinistra, in effetti, critica oggi l’esito di una riforma di cui aveva messo le basi. Fu infatti Massimo D’Alema, leader dei Democratici di Sinistra, a introdurre i principi del federalismo nel titolo V della seconda parte della Costituzione, quello che disciplina il funzionamento degli enti locali. Prima da presidente della Commissione Bicamerale, istituita nel 1997 per formulare riforme costituzionali condivisa da centrodestra e centrosinistra, e poi soprattutto da presidente del Consiglio, D’Alema fu promotore della riforma di quella parte di Costituzione insieme al ministro per le Riforme istituzionali Giuliano Amato. Il disegno di legge fu presentato dal governo alla Camera il 18 marzo del 1999, e seguì poi il lungo percorso previsto per le riforme costituzionali. Venne approvato in via definita dalla Camera l’8 marzo del 2001.

La riforma del titolo V assegnò tra l’altro una certa autonomia finanziaria e legislativa e nuovi poteri alle regioni, riconoscendo loro la facoltà di legiferare in via esclusiva su alcune materie e di farlo in concorrenza con lo Stato centrale su altre materie. Stabilì inoltre il percorso istituzionale che avrebbero dovuto seguire eventuali nuove leggi per aumentare l’autonomia delle regioni, prevedendo che questi provvedimenti avrebbero dovuto essere approvati a maggioranza assoluta degli eletti delle due camere.

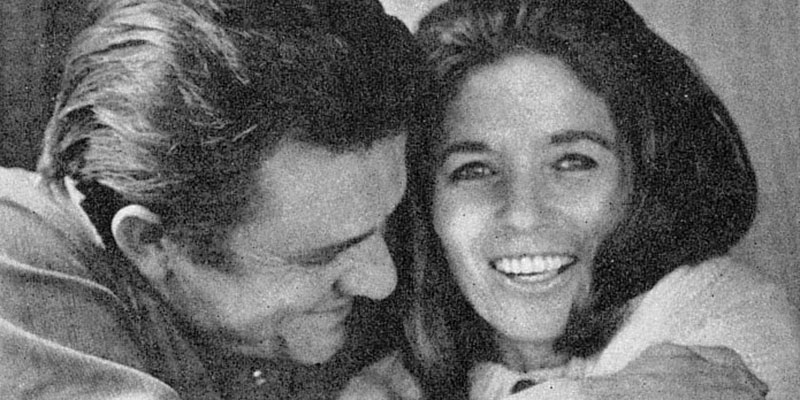

Il segretario del PdS Massimo D’Alema accolto al congresso federale della Lega Nord da Umberto Bossi, il 12 febbraio 1995 (LaPresse)

Più che da convinzioni federaliste, il progetto di D’Alema era animato da ragioni politiche. Fu un tentativo di favorire un’intesa tra la sinistra e la Lega Nord in vista dell’elezione del presidente della Repubblica nel maggio del 1999, per la quale D’Alema suggerì di rinnovare il mandato del presidente in carica, Oscar Luigi Scalfaro. Ma fu anche un tentativo di convincere Umberto Bossi, o almeno una parte consistente del suo elettorato, a sostenere il centrosinistra nella campagna per le elezioni politiche del 2001.

Non andò esattamente così. La Lega infatti rifiutò ogni ipotesi d’intesa con la sinistra e si oppose in tutti i passaggi parlamentari all’approvazione della riforma del titolo V, votata dai soli partiti progressisti a eccezione di Rifondazione Comunista. Nel marzo del 2001, poco prima del voto finale al Senato, Bossi disse anzi che «la riforma federalista Amato-D’Alema è il contributo alla causa stalinista dei comunisti italiani». Viceversa, i leader del centrosinistra ne parlavano solo bene: D’Alema la definì «un grande contributo allo sviluppo del paese», Walter Veltroni disse che era «doverosa» e Francesco Rutelli la celebrò come «un fatto straordinariamente positivo che mostra la differenza tra chi il federalismo lo vuole e chi fa solo propaganda».

Alle politiche del 2001, in ogni caso, la Lega rinsaldò l’alleanza con Forza Italia di Silvio Berlusconi e la coalizione di centrodestra vinse nettamente le elezioni ottenendo un’ampia maggioranza in entrambe le camere.

Quindi il ministro leghista per gli Affari regionali Roberto Calderoli non ha tutti i torti quando dice che molte delle premesse dell’autonomia differenziata di oggi, di cui lui è il principale ispiratore, stanno in quella legge voluta dal centrosinistra 24 anni fa.

La riforma attuale, infatti, riparte proprio dalle 23 materie indicate nella nuova formulazione del titolo V, stabilendo i modi e le procedure attraverso le quali le regioni possono chiedere al governo maggiore autonomia nel gestirle. Rispetto al 2001, su questo, c’è stato un ribaltamento dei ruoli: i partiti di centrosinistra che stanno all’opposizione hanno annunciato che intendono raccogliere le firme per indire un referendum abrogativo che cancelli la legge. Nel marzo del 2001, invece, fu Bossi, insieme a Berlusconi, ad annunciare un referendum abrogativo, definendo la legge appena approvata troppo timida, «un falso federalismo». Il referendum si tenne davvero, in quel caso, ma non quello abrogativo: essendo stata approvata senza la maggioranza dei due terzi del parlamento, la riforma costituzionale fu sottoposta al referendum confermativo. Venne approvata dal 64 per cento degli elettori.

Elly Schlein e Stefano Bonaccini nella sede nazionale del PD durante la notte delle elezioni europee, il 10 giugno 2024 (FABIO CIMAGLIA/ANSA)

Ma ci sono stati cambi nei posizionamenti anche più recenti. Nel 2019 il primo governo di Giuseppe Conte avviò su proposta della Lega un percorso per introdurre l’autonomia differenziata simile a quello che si è concluso martedì alla Camera, dopo il quale non solo alcuni presidenti di centrodestra, ma anche altri di centrosinistra, chiesero alla ministra competente Erika Stefani di iniziare le procedure di trasferimento delle competenze.

Anche quelli oggi più ostili verso l’autonomia, come il campano Vincenzo De Luca del Partito Democratico, presentarono la richiesta di autonomia al governo. Lo stesso avvenne in Toscana, all’epoca governata dal centrosinistra con Enrico Rossi, e in Emilia-Romagna, guidata da Stefano Bonaccini, del PD.

L’Emilia-Romagna, insieme a Veneto e Lombardia governate dalla Lega, era stata la prima a definire accordi preliminari su questo nel febbraio del 2018, e quegli accordi vennero sottoscritti da esponenti del governo nazionale di centrosinistra di Paolo Gentiloni. Quando poi si insediò il governo di Conte, Bonaccini fu spesso insistente nel chiedere risolutezza alla ministra Stefani, pretendendo finanziamenti adeguati e in tempi rapidi per rendere effettivi i primi trasferimenti di competenze.

Bonaccini cercava del resto di intercettare una convinzione piuttosto diffusa al Nord, non solo tra l’elettorato di destra: che le aree più avanzate del paese potrebbero esprimere meglio le proprie capacità economiche se venissero messe in condizione di agire con maggiore autonomia e di trattenere sul territorio una parte più consistente della ricchezza prodotta, senza dovere invece contribuire in una certa misura a compensare gli squilibri e le arretratezze del Sud. Elly Schlein, che oggi da segretaria del PD anima con fervore la contestazione contro l’autonomia differenziata promossa dal governo Meloni, non si oppose in alcun modo alle posizioni assunte da Bonaccini neppure dal 2020 in poi, quando cioè proprio Schlein era vicepresidente dell’Emilia-Romagna, con importanti deleghe nella giunta regionale.

L’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini, a Roma, il 6 dicembre 2023 (Ufficio stampa Lega /ANSA)

La destra non è meno incoerente. In generale, le priorità indicate per anni da Fratelli d’Italia contraddicevano i principi alla base dell’autonomia differenziata: il partito di Meloni ha sempre invocato maggiori poteri per Roma Capitale in un’ottica di accentramento delle funzioni statali, e ha semmai proposto di concedere maggiori prerogative ai sindaci sottraendole a quelle riconosciute ai presidenti di regione.

E alcune di queste contraddizioni stanno generando tensioni politiche all’interno dei partiti di maggioranza. Sotto l’iniziativa del presidente della Calabria Roberto Occhiuto, vari parlamentari e amministratori locali di Forza Italia, non solo meridionali, stanno intervenendo con toni molto critici nei confronti della scelta di votare l’autonomia differenziata, nel timore di una significativa perdita di consenso al Sud. Ma anche tra esponenti calabresi, siciliani e abruzzesi di Lega e Fratelli d’Italia stanno emergendo posizioni critiche.

Peraltro queste tensioni e questi attacchi delle opposizioni riguardano l’approvazione di un provvedimento che potrà produrre i suoi primi effetti concreti solo tra molto tempo. La legge prevede infatti che prima di avviare le procedure per trasferire maggiori competenze alle regioni il governo debba definire i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), cioè i servizi pubblici minimi essenziali che lo Stato deve garantire ai cittadini su tutto il territorio regionale, ma ci vorranno verosimilmente anni per arrivare a stabilirli (abbiamo spiegato più estesamente la questione qui).

Gli allarmi sul fatto che l’autonomia differenziata possa portare nel breve e medio periodo a un aumento delle differenze tra Nord e Sud Italia, invece, hanno un loro fondamento. Tutte le più autorevoli istituzioni nazionali e internazionali che sono state consultate dal parlamento o che si sono espresse in materia, infatti, hanno ritenuto probabile il rischio di un aumento del divario: tra le altre Banca d’Italia, l’Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB), e la Commissione Europea.

Soprattutto, al di là di questo rischio, secondo Banca d’Italia e l’UPB la frammentazione generata dall’autonomia potrebbe rendere nel complesso meno competitivo il paese, specie su quelle materie (infrastrutture, energia, ricerca, politiche del lavoro) su cui è richiesto un coordinamento quantomeno nazionale. L’autonomia differenziata, in questo senso, porterebbe per esempio ad aumentare il numero delle autorizzazioni che le aziende dovrebbero ottenere da diverse regioni, o a complicare le procedure burocratiche per progetti che riguardano più di una regione.

Dopodiché il profondo divario tra Nord e Sud Italia, a un livello che non ha eguali in Europa, non nasce certo con l’autonomia differenziata, anzi, esiste più o meno dall’Unità d’Italia. Perciò chi sostiene la riforma dice che questa contribuirebbe a responsabilizzare gli amministratori locali, perché esalterebbe le capacità dei buoni amministratori e renderebbe più palesi le mancanze di quelli meno efficienti.

Ma la letteratura scientifica e la storiografia hanno dimostrato che l’unico periodo del Novecento in cui davvero la distanza economica tra Nord e Sud si è ridotta, anche se gradualmente, è stato quando ci fu una gestione centralizzata degli investimenti in favore del Sud. Cioè la prima fase in cui fu operativa la Cassa per il Mezzogiorno, dalla sua fondazione nel 1950 fino alla prima metà degli anni Settanta. In quei vent’anni fu guidata da un consiglio di amministrazione composto da tecnici indipendenti dalla politica e senza alcun legame diretto con le amministrazioni locali beneficiate dai progetti, e nello stesso periodo il prodotto interno lordo pro capite delle regioni meridionali passò dal 50 a quasi il 60 per cento di quello del resto del paese.

Questo sviluppo virtuoso, tuttavia, si interruppe a partire dagli anni Settanta, quando le regioni del Sud ottennero di essere coinvolte sempre più direttamente nella gestione della Cassa, la quale subì sempre più condizionamenti e pressioni della politica, con conseguenti clientelismi che resero il meccanismo inefficiente.

– Leggi anche: Ci conviene davvero l’autonomia differenziata?