I filologi e le “fake news”

Uno studioso di filologia spiega perché con la "post verità" c'entri la crisi della materia, a partire da Rignano sul Membro

di Claudio Lagomarsini

Da qualche settimana, a proposito del dibattito su fake news e post-truth politics, mi gira in testa una domanda, che si è quasi trasformata in una tesi: c’è un legame fra la trascuratezza con cui si affronta l’”accertamento dei testi” e la crisi che le discipline filologiche hanno conosciuto in Occidente negli ultimi ottant’anni?

Nei seguenti paragrafi 1-3 cerco di articolare questo punto. Chi non è interessato allo spiegone teorico può saltare al paragrafo 4, dove analizzo la diffusione di una bufala online.

La crisi della filologia

1. Quando Roland Barthes celebra la «morte dell’autore» (1967), di fatto mette in discussione il senso stesso della filologia, intesa come disciplina che si dà come ultimo scopo l’accertamento del testo originale, cioè di una forma del testo il più possibile «vicina all’ultima volontà dell’autore» (come recitano i manuali universitari). Comunque la si pensi, bisogna prendere atto che rinunciare a un approccio filologico significa prescindere da una serie di problemi primitivi ma non secondari circa il testo che stiamo leggendo: com’è giunto fino a noi? Che cosa è attribuibile a uno stadio più antico ed eventualmente “originario” (che possiamo riferire o meno a un’entità chiamata “autore”) e che cosa invece è stato modificato progressivamente dai copisti e dagli scoliasti (oppure dagli stampatori, dai ghost writers, dagli editor)? Soprattutto, rinunciare alla filologia significa mettere da parte un assunto fondamentale, che è un modo di vedere le cose: il testo che ci viene trasmesso non è un dato ma un processo.

Ovviamente i filologi hanno una parte di responsabilità nella crisi della disciplina, che oggi appare a molti come un insieme di saperi assurdi e autoreferenziali (a volte autoreferenziali anche all’interno di un mondo già estremamente specialistico com’è quello della filologia). In effetti temo che, anche occupandosi del medesimo testo, uno studioso inglese d’ispirazione gender e un filologo italiano “tradizionale” − se chiusi insieme in una stanza per un crudele esperimento − potrebbero ispirare una sceneggiatura à la Antonioni. Per quanto mi riguarda, confesso che, con un dottorato in filologia romanza, spesso ho difficoltà a seguire, anche solo nell’esoterismo del linguaggio, molti articoli di colleghi italiani che si occupano di poesia provenzale. A questo ripiegamento interno corrisponde, all’esterno, una ritirata pressoché totale dei filologi dal dibattito culturale contemporaneo (Filologia e libertà di Luciano Canfora [2008] è stato un tentativo isolato, e non ha lasciato il segno).

Le notizie false

2. Il problema dell’accertamento dei testi è sempre stato centrale nell’attività giornalistica, dove il fact-checking è una delle basi del mestiere. Ma qui ci poniamo già alla fine della catena. L’utente medio che si informa su Facebook non fa nessuna distinzione tra la pagina online de «La Repubblica» e quella di «Repubblica24» (un sito cialtronesco che crea o rilancia bufale). Se manca una cultura dei testi, tutti i testi sono uguali. Purché una notizia sia pubblicata su un sito dal nome “giornalistico”, scritta in prosa, senza errori marchiani almeno nel titolo, allora diventa per molti una notizia fededegna.

Le bufale usate come strumento di propaganda non sono una scoperta dello spin doctor di Trump. Forme di post-truth politics esistono fin dall’antichità (a ben vedere il termine è improprio: non c’è nessun post, non essendo mai esistita un’epoca di truth politics). Anche tra bufale e filologia esiste, del resto, un legame di lunga data: una delle prime prove moderne di metodo critico applicato all’accertamento dei testi è la confutazione con cui l’umanista Lorenzo Valla dimostrò la falsità di un documento alto-medievale che riconosceva al papato una serie di privilegi: la cosiddetta “Donazione di Costantino”.

Cosa c’entra la filologia

3. All’indomani dell’elezione di Trump, con il dibattito sulle bufale che ne è seguìto, Mark Zuckerberg ha dichiarato che sono allo studio alcune misure per combattere la diffusione di fake news su Facebook, la piattaforma che insieme a Google ha avuto il ruolo principale nella diffusione dei falsi. Ma il problema delle bufale esisteva prima di Facebook. e, se non lo si affronta alle radici, continuerà a esistere anche dopo (o accanto a) questo importante canale di diffusione. È il principio del ritorno del rimosso: what you resist persists.

Sono convinto che per affrontare davvero il problema non sia sufficiente combattere il “sintomo” che ci si sta presentando in questi mesi. Ciò che, a livello di cultura condivisa, va ricostruito dalle fondamenta è un modo di pensare adatto a ogni canale di trasmissione e a ogni tipo di testo. Questo genere di educazione e sensibilizzazione si fa prima di tutto nelle scuole. Penso alla tradizionale lettura di giornali in classe, che il prima possibile dovrebbe essere integrata con l’analisi di giornali online, e poi con l’esame di pagine Facebook e con la discussione di alcune bufale (e anche di bufale con evidente intento satirico, come quelle, divertentissime, di Lercio.it). Ci vorranno anni, e prima degli studenti bisognerà formare i docenti.

Insegnando in modo avventuroso (cioè senza un posto) filologia romanza, mi capita di discutere con gli studenti circa i problemi testuali posti da internet e dai social, spazi che fanno e faranno parte delle loro vite. In questo cerco di tenere presente che un giorno gli studenti di Lettere saranno insegnanti, giornalisti, editor, copywriter. Oppure svolgeranno altre professioni che non esistono ancora, ma che avranno a che vedere con i testi e con internet.

Il caso Rignano sul Membro

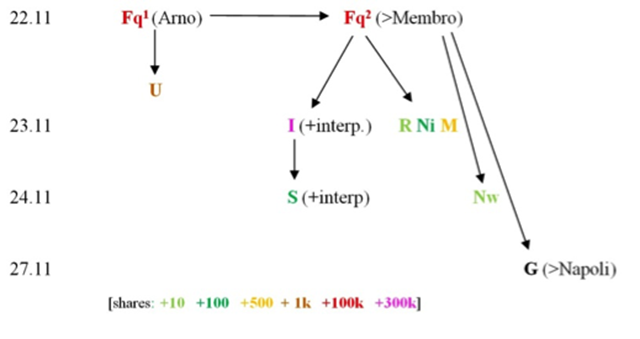

4. Quello che segue è un esempio di problema filologico nell’era di internet che un insegnante potrebbe voler discutere con la propria classe. Il punto di metodo che dovrebbe passare è semplice ma non banale: i testi hanno una dimensione temporale, anche in Rete. Esaminiamo un caso concreto. Come si è scritto, la notizia più diffusa sui social nei giorni prima del referendum costituzionale era una bufala. Il testo è stato pubblicato online il 22.11.2016 dal «Fatto Quotidaino» (sic; d’ora in avanti “Fq”), un sito border line di satira e bufale. La primissima versione diceva che a «Rignano sull’Arno» (cioè nel paese d’origine di Matteo Renzi) erano state ritrovate 500.000 schede referendarie già segnate con il sì. La pagina è stata poi rimossa in seguito al clamore suscitato dalla bufala. Che la prima versione dicesse proprio «Rignano sull’Arno» è suggerito dall’anteprima visibile su «Un caffè al giorno» (che chiameremo “U”), una delle prime pagine Facebook che hanno condiviso la notizia (sempre il 22.11). L’anteprima trova poi conferma nell’URL di Fq («rignano-sullarno-trovate-500-000-schede-gia-segnate-voto-si-shock»). Invece, le altre pagine in cui sopravvive la bufala, tutte datate dal 23.11 in poi, portano una variante sulla località, che diventa «Rignano sul Membro» (ovviamente inesistente). Se adesso si prova a condividere l’URL di Fq, l’anteprima non dà più «Arno» (come in U), ma «Membro».

Come spiegare questo caos? La lezione «Arno» dev’essere quella più antica, perché non se ne trova traccia dopo il 22.11. L’ipotesi che avevo in mente – poi confermata dai redattori di Fq, che hanno avuto la gentilezza di rispondere alle mie sollecitazioni − è che il testo originario, con la lezione «Arno» (Fq1), sia stato modificato poco dopo la pubblicazione e corretto in «Membro» (Fq2). Questo con l’intento di chiarire ulteriormente che si trattava di uno scherzo. E forse anche per evitare grane. Dal 23.11 in poi, dunque, si diffonde la variante «Rignano sul Membro». Andando a confrontare il testo della notizia in varie pagine di rilancio, si scoprono altre varianti: le più macroscopiche sono un’interpolazione (contenente alcune considerazioni sul numero delle schede in rapporto al corpo elettorale) e un’ulteriore variante sulla città, che diventa «Napoli» (qui con un altro intento ancora, quello di restituire un tocco di realismo a un’evidente panzana). In alcuni casi, i siti citano la propria fonte; altre volte bisogna accontentarsi della data e delle varianti testuali. Vediamo una tabella di confronto:

Fq = Il Fatto quotidaino: 22.11, R. sull’Arno (Fq1) → R. sul Membro (Fq2) (totale: 158.161 shares su Facebook)

U = Un caffè al giorno: 22.11, R. sull’Arno (1094 shares)

I = ItalianiInformati.com: 23.11, R. sul Membro [con interpolazione] (351.828 shares)

R = Repubblica24.com: 23.11, R. sul Membro (21 shares)

Ni = Notizie Incredibili: 23.11, R. sul Membro [fonte dichiarata: Fq] (121 shares)

M = Mafia Capitale.info: 23.11, R. sul Membro (761 shares)

Nw = Newsitalys: 24.11, R. sul Membro (44 shares)

S = Shock-News.it: 24.11, R. sul Membro [con interpol.; fonte dichiarata: I] (158 shares)

G = Giornale Informativo: 27.11, Napoli (shares: n.d.)

Non si possono dettagliare ulteriormente le relazioni tra i siti portatori della semplice variante «Membro», che può derivare direttamente da un copia-incolla di Fq2 oppure da altre pagine che hanno rilanciato la stessa bufala senza introdurre varianti. Sulla base dell’analisi, si può ricostruire questo schema di diffusione:

Avendo a che fare con testi e varianti, non credo che l’attuale tecnologia informatica possa produrre uno schema più preciso di questo. Non si tratta – è bene sottolinearlo – di condivisioni di pagine con un codice o una formattazione tracciabile, ma di copia-incolla parzialmente ri-editati, quindi usciti momentaneamente dalla Rete, modificati, e poi rientrati. Dai vari siti di pseudo-notizie − che non sono moltissimi − la bufala è stata poi condivisa centinaia di migliaia di volte sui social (la “vulgata” del testo). A questo punto l’informatica torna utile: applicazioni come BuzzSumo o SharedCount permettono di conteggiare il numero di condivisioni irradiate da ogni URL, dunque il “peso” di ogni fonte nella diffusione di una bufala sui social (nel nostro caso il sito I è il principale responsabile, seguito dalla fonte originale Fq).

E quindi?

5. Mentalità o cultura filologica sono cose diverse (più profonde) rispetto alla filologia, che per vocazione si occupa soprattutto di testi letterari. Il rapporto tra cultura dei testi e filologia è lo stesso che esiste tra cultura del cibo e alta cucina, tra cultura della salute e medicina. Se il secondo polo (quello della ricerca specialistica) viene meno, è difficile che il primo (quello della cultura condivisa) continui a prosperare da solo.

Le discipline filologiche non hanno rimedi immediati da offrire. Non basterà prendere un filologo, dargli una sedia girevole e metterlo in cattività nella redazione del «New York Times» per far evaporare le bufale dal web. Ma potrebbe essere utile continuare ad avere dei filologi che insegnano agli studenti di Lettere, alcuni dei quali insegneranno ai nostri figli, che poi faranno tanti mestieri diversi nella società.

Quello che deve preoccuparci non è l’Arno o il Membro, naturalmente, ma la voragine culturale che sta dietro alla proliferazione di fenomeni come quelli che stiamo osservando. Se la filologia può dare un contributo per affrontare le radici del problema (non l’epifenomeno contingente), allora è necessario un impegno concreto dei filologi, insieme a una riabilitazione della disciplina nel dibattito culturale.

In un famoso pamphlet anti-filologico, Bernard Cerquiglini ha scritto che la filologia, tutta presa com’è dall’ossessione di tracciare alberi genealogici dei manoscritti, «è una forma di pensiero borghese, paternalista e igienista sulla famiglia: ha cara la filiazione, perseguita l’adulterio, teme la contaminazione» (Éloge de la variante, 1989). Credo che Cerquiglini abbia torto e non abbia capito come funziona davvero la filologia. Non vorrei però che avesse ragione sul fatto che i filologi sono effettivamente dei borghesi, cioè persone che preferiscono parlare difficile e leggere vecchi libri anziché confrontarsi con quello che succede a un metro dal loro salotto.

Claudio Lagomarsini insegna Filologia romanza all’Università degli Studi di Siena.