Guida alla riforma del Titolo V

La seconda parte della nostra guida al referendum, dedicata a una delle parti più complicate e importanti della riforma: quella sulle competenze fra Stato e regioni

La riforma del Titolo V della Costituzione, quello che regola il rapporto tra stato centrale e autonomie locali, è una delle parti più importanti e complesse della riforma costituzionale che sarà sottoposta a referendum il prossimo 4 dicembre (qui invece trovate una guida sintetica a tutta la riforma e qui un elenco di domande e risposte piuttosto frequenti). In estrema sintesi, se la riforma sarà approvata le regioni a statuto ordinario perderanno parte della loro autonomia, mentre quelle a statuto speciale resteranno in gran parte immuni dai cambiamenti. Ma questa parte della riforma fa anche parecchie altre cose ed è criticata sia da quelli che sostengono che non raggiungerà i suoi obbiettivi sia da quelli che dicono che si tratta di comunque obbiettivi sbagliati. Alla riforma del Titolo V è dedicata la seconda parte della nostra guida alla riforma della Costituzione (qui trovate la prima puntata della nostra guida, dedicata alla riforma del Senato).

Perché è importante

Sono almeno dieci anni che si parla di riformare il Titolo V della Costituzione, da quando cioè la precedente riforma, quella voluta nel 2001 dal centrosinistra, iniziò a generare una serie di effetti collaterali imprevisti. In sostanza, la riforma del 2001 ha involontariamente creato un sistema ambiguo in cui non è chiaro a chi, tra stato centrale e regioni, spetti la competenza nel fare le leggi su una lunga serie di materie. Come risultato, la Corte Costituzionale ha dovuto gestire negli ultimi 15 anni circa 1.500 contenziosi tra stato e regioni: un numero di molto superiore a quello degli anni precedenti.

Le numerose incertezze che sono nate da questi contenziosi hanno danneggiato soprattutto le azienda, costrette ad aspettare per mesi e a volte anni le sentenze della Corte Costituzionale prima di poter fare investimenti (come vedremo tra poco, Confindustria è stata una grande sostenitrice delle modifiche). La riforma del 2001, secondo alcuni, ha anche creato una forte frammentazione tra i sistemi legislativi regionali, ha permesso agli stipendi dei consiglieri regionali di crescere moltissimo e ha portato a un proliferare di iniziative regionali di dubbia utilità, come ad esempio la creazione di decine di “ambasciate regionali”. Semplificando: le regioni hanno ricevuto un sacco di autonomia e l’hanno usata male, quindi la riforma Renzi punta a riaffermare la preminenza dello stato in una lunga serie di materie.

Come cambia – competenze stato regioni

La principale modifica della riforma riguarda la nuova divisione tra competenze regionali e competenze dello stato centrale. In precedenza le varie materie legislative erano divise in tre grandi “branche”: una di competenza dello stato, una seconda di “competenze concorrenti”, cioè miste stato regioni e una terza, formata da tutte quelle non nominate esplicitamente che erano di competenza delle regioni. La seconda “branca”, cioè le “materie concorrenti” sono considerate una delle principali cause dell’incertezza causata dalla riforma del 2001. Per correggere questa situazione, la riforma Renzi elimina le materie “concorrenti”, allunga la lista delle competenze statali esclusive, elenca esplicitamente una serie di competenze regionali e lascia a loro anche quelle non esplicitamente nominate.

Questo schema mostra come vengono redistribuite le competenze. Al centro ci sono quelle che un tempo erano competenza concorrente, a sinistra e destra potete vedere a chi saranno assegnate.

Le competenze concorrenti, però, ritornano sotto un’altra forma anche nella riforma Renzi. In alcune materie di esclusiva competenza dello stato centrale, infatti, la riforma specifica che lo stato si dovrà occupare solo di “disposizioni generali e comuni” oppure “disposizioni di principio”, gli stessi termini che in precedenza venivano utilizzati per definire proprio il ruolo dello stato nelle materie a legislazione concorrente. Lo stato avrà questa competenze “limitata” simile alla vecchia competenza concorrente su: salute, politiche sociali e per la sicurezza alimentare, istruzione, formazione professionale, forme associative dei Comuni, attività culturali e sul turismo, governo del territorio, sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

La ragione per cui le competenze concorrenti rimangono parzialmente alle regioni è che lo stato centrale non è più in grado di occuparsi di una serie di materie su cui da anni ha delegato le sue funzioni. La speranza degli autori della riforma è che la nuova soluzione sia comunque più chiara e precisa, così da causare meno conflitti davanti alla Corte Costituzionale. A questo si aggiunge l’introduzione della “clausola di supremazia”, una norma che consente allo stato di legiferare anche per quanto riguarda le materie di esclusiva competenza regionale quando lo richiede “la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.

Come cambia – province, stipendi e regioni a statuto speciale

Le altre modifiche contenute nella riforma sono altrettanto importanti, anche se di impatto minore. La riforma elimina dalla Costituzione la parola “province”, un ente che di fatto è già stato svuotato di gran parte delle sue funzioni. Una legge ordinaria determinerà in futuro come regolare le funzioni che tuttora rimangono di competenza delle province, quelle delle cosiddette “aree vaste”, cioè aree territoriali che comprendono più di un comune. Un’altra modifica permette allo stato di stabilire tramite leggi ordinarie dei limiti agli stipendi dei consiglieri regionali, in modo che non possano superare quello del sindaco del capoluogo di regione.

Viene modificato anche il cosiddetto “regionalismo differenziato”, una disposizione che nella precedente riforma permetteva allo stato centrale di assegnare ulteriore autonomia ad alcune regioni. Il procedimento per assegnare questa nuova autonomia aggiuntiva viene cambiato solo leggermente e l’iter potrà iniziare solo se la regione si trova in “equilibrio di bilancio”, cioè coi conti in ordine. Non si tratta di una disposizione che probabilmente avrà molti effetti: nessuna regione ha mai ottenuto autonomia aggiuntiva grazie a questa legge. Un altro aspetto molto pubblicizzato della riforma è quello dei “costi standard”, cioè l’idea che per offrire beni e servizi simili le regioni debbano spendere simili quantità di risorse. L’applicazione pratica di questa disposizione però viene demandata a una legge ordinaria, quindi non è ancora chiaro se e quanto questo obbiettivo sarà raggiunto.

La riforma cambia anche la procedura da seguire per lo scioglimento da parte del governo di un consiglio regionale (un’eventualità avvenuta nel 1966 in Valle d’Aosta, ma che in anni recenti non si è più verificata). Un’altra novità riguarda la possibilità di poter rimuovere amministratori di istituzioni regionali o comunali in caso di gravi condizioni finanziarie dell’ente. Le regioni a statuto speciale sono escluse da gran parte di questo modifiche fino a che i loro statuti non saranno revisionati, processo che avverrà probabilmente nei prossimi anni. Per questo motivo, il Servizio Studi della Camera scrive che il risultato è che la riforma non tocca le attuali competenze delle regioni a statuto speciale e che “crea le condizioni per un ulteriore ampliamento delle competenze delle Regioni ad autonomia speciale rispetto a quelle a statuto ordinario”.

Ci saranno davvero meno conflitti davanti alla Corte Costituzionale?

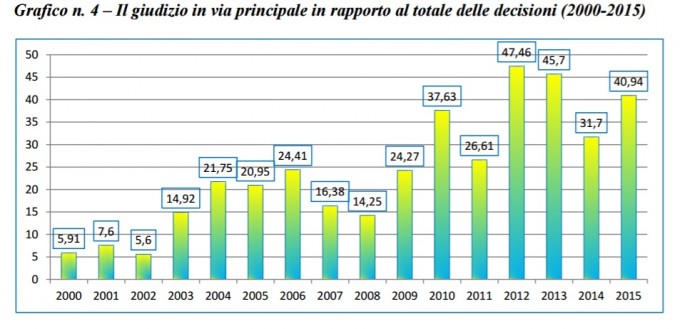

Lo scopo principale della riforma del Titolo V è ridurre il numero di cause tra stato e regioni che la Corte costituzionale è costretta a gestire ogni anno. Il numero dei giudizi su questo tema, i cosiddetti “giudizi in via principale”, è aumentato moltissimo dalla riforma del 2001. Erano 35 nel 2000 e sono diventati 113 nel 2015, mentre alla fine dell’anno altri 131 risultavano ancora pendenti.

I sostenitori del “No” affermano che i contenziosi stanno calando perché la Corte Costituzionale ha oramai prodotto una considerevole giurisprudenza sulle materie più dubbie della seconda riforma e che invece riformare il Titolo V porterà a un nuovo aumento dei contenziosi perché bisognerà ricominciare da capo. La prima parte di questa critica, però sembra vera solo in parte. I giudizi in via principale, infatti, sono stati 113 nel 2015, 130 nel 2014 e 154 nel 2013: in lieve calo negli ultimi anni, ma sempre più di tre volte superiore al numero di giudizi espressi prima della riforma.

D’altro canto ci sono diversi dubbi su quanto seriamente la riforma potrà davvero ridurne ulteriormente il numero. Nella tabella sottostante, si vede come il numero dei giudizi in via principale ha avuto un andamento incostante. È cresciuto a partire dal 2003, si è ridotto durante gli anni di governo del centrosinistra nel 2007 e 2008 ed è tornato a salire negli anni successivi. Sembra, in altre parole, che il numero di contenziosi aumenti o diminuisca anche a seconda del rapporto “politico” tra stato e regioni. Negli anni di sostanziale unità politica, come durante il governo di centrosinistra tra il 2007 e il 2008, il livello di contenzioso sembra tornare vicino a quello che c’era negli anni precedenti alla riforma.

Un altro problema indicato da molti nella riforma è che le competenze concorrenti, per forza di cose, non spariscono completamente. Anche la clausola di supremazia, quella con cui lo stato può decidere di intervenire in materie di esclusiva competenza regionale, in certi casi potrebbe richiedere l’intervento dei giudizi costituzionali. È quello che accadrebbe se una regione dovesse sostenere che non ci sono ragioni di “interesse nazionale” a giustificare l’intervento statale.

In altre parole, se ci sono dei dubbi sul fatto che la riforma porterà a un’effettiva diminuzione dei contenziosi, nel peggiore dei casi non sembra che possa verificarsi un ulteriore peggioramento della situazione. Ines Ciolli, una costituzionalista schierata per il “No”, ha pubblicato un lungo studio in cui conclude che è difficile prevedere il numero dei ricorsi in futuro: è possibile che insomma ci sia una diminuzione nel breve termine, mentre sul medio lungo periodo gli effetti sono più incerti.

Altri effetti

La riforma rappresenta indubbiamente un passo indietro rispetto al passato per quanto riguarda l’attribuzione di autonomia alle regioni, il cosiddetto “federalismo”. Se al referendum vinceranno i “Sì”, lo stato riprenderà la competenza in numerose materie e le regioni saranno meno autonome. Su alcuni temi questo passaggio sarà molto netto: lo stato centrale ad esempio potrà decidere in quasi completa autonomia su come e dove costruire grandi infrastrutture di interesse nazionale, mentre l’opposizione che regioni e autonomie locali potranno usare sarà considerevolmente ridotta. Secondo alcuni, però, il fatto le regioni avranno meno occasioni di opporsi alle grandi opere per via “istituzionale” aumenterà il numero di proteste di piazza, in maniera simile a come è avvenuto per la TAV in Val di Susa.

La riforma è anche un arretramento del principio della “sussidiarietà”, formalmente non oggetto di revisione e già presente in Costituzione. La sussidiarietà interessa la modalità di distribuzione delle competenze amministrative tra i diversi livelli di governo territoriali (dal livello sovranazionale, Unione Europea-stati membri; al livello nazionale, stato-regioni; ai livelli inferiori: regioni-enti locali) e indica la modalità d’intervento – sussidiario per l’appunto – degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori: gli organismi superiori sono tenuti a intervenire solo se l’esercizio delle funzioni da parte dell’organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi.

Recepita in alcune leggi di fine anni Novanta, è divenuta un principio costituzionale in seguito alla precedente riforma del titolo V, nel 2001, in quanto principio di maggior efficienza amministrativa. Secondo i sostenitori del “Sì”, ritornare in molti ambiti a una pianificazione centrale da parte dello stato, invece che da parte delle regioni, rappresenta un vantaggio. La deputata del PD e professoressa di Economia Irene Tinagli, per esempio, ha pubblicato uno studio in cui fa l’esempio delle “politiche sociali” che la Costituzione attualmente in vigore riserva come competenza residuale alle regioni. Tinagli scrive che negli scorsi anni le regioni hanno bloccato molte iniziative dello stato in questo settore, probabilmente per questioni economiche: «Dal Fondo per gli asili nido alle misure abitative per le famiglie, dal bonus bebè ai fondi per le politiche della famiglia a quelli per disabili e anziani, fino all’impugnazione dello stesso Fondo nazionale perle politiche sociali».

I sostenitori del “No” indicano che proprio la centralizzazione di cui parla Tinagli potrebbe invece essere un problema. Le leggi e i fondi citati, dicono, sono stati bloccati non per un capriccio, ma perché le regioni si opponevano a fondi vincolati su temi specifici, sostenendo di essere in grado di pianificare meglio l’uso delle risorse, di conoscere le realtà territoriali, le esigenze specifiche e i progetti già attuati, che potrebbero confliggere con le proposte nazionali o rendere le stesse superflue in un settore a fronte di carenze in un altro. In ogni caso, alle regioni rimane comunque una concreta possibilità di continuare a fare opposizione su questo fronte. Con la riforma, infatti, le “politiche sociali” passeranno da competenza esclusiva delle regioni a competenza “mista”, in cui lo stato si occuperà delle disposizioni generali e le regioni della loro applicazione pratica. Nasce quindi un certo rischio di conflitti davanti alla Corte Costituzionale su questo tema, e il margine di manovra delle regioni per applicare in maniera efficace le disposizioni statali dipenderà molto dai vincoli decisi sul piano nazionale.

La riforma è anche sostenuta da Confindustria, la principale associazione degli imprenditori italiani, che fin dal 2001 è stata scettica nei confronti della nuova attribuzione di poteri alle regioni. A ottobre, il vicepresidente di Confindustria ha scritto una lettera al Foglio per spiegare il perché gli imprenditori sostengono i cambiamenti proposti al Titolo V: «Le imprese, è noto, hanno bisogno di sistemi regolatori e amministrativi uniformi, stabili e standardizzati per poter investire. L’attuale attribuzione alla competenza concorrente di materie a rilevanza strategica nazionale e la dilatazione dei processi decisionali ha contribuito a non rendere particolarmente attrattivo il nostro Paese».