Perché Salvini ha torto due volte

La propaganda sui "profughi negli alberghi di lusso" non è solo smentita dai fatti: è anche ignorante di come funziona la gestione dell'accoglienza

di Giulia Siviero e Gianni Barlassina

Da mesi circolano affermazioni e articoli – promossi soprattutto da esponenti politici di destra e giornali a loro vicini – sul fatto che in Italia ci siano migranti ospitati in alberghi di lusso, riveriti come fossero in vacanza a spese dei contribuenti. Il Populista, un sito di propaganda legato alla Lega Nord e di cui Matteo Salvini è condirettore, ha pubblicato il 26 agosto un articolo intitolato ad esempio “Hotel di lusso, ville e piscine”. L’implicazione di questa narrazione è che lo Stato sopporti costi eccessivi e superflui per il loro mantenimento, ma il risultato è anche quello di alimentare un meccanismo di invidia e risentimento nei confronti dei migranti. A prescindere da queste intenzioni e risultati, abbiamo cercato di capire se queste notizie siano esatte o sbagliate: e sono due volte sbagliate.

Sbagliate una prima volta ed è molto evidente a chiunque guardi le cose: le strutture e gli alberghi citati dagli stessi promotori di queste notizie sono posti “normali”, nel migliore dei casi, e comunque non “di lusso”. Per capire invece perché due volte sbagliate bisogna sapere alcune cose su come funziona il sistema di accoglienza in Italia, su quali strutture si regge e quali sono i suoi problemi: gli alberghi di cui parla spesso Salvini sono CAS, strutture per la seconda accoglienza che dovrebbero essere temporanee (ma non lo sono e sono anzi le più numerose) e il cui modello si espone più di altri (il modello degli SPRAR) al pericolo di una cattiva gestione economica e di un’accoglienza non garantita. Chi finisce in un CAS rischia, insomma, di stare peggio.

In tutto questo, va tenuta sempre presente una cosa: che il diritto all’accoglienza è prescritto dal diritto internazionale, da quello europeo e dalla Costituzione italiana.

Leggi anche: Siamo andati a vedere i posti dove ospitiamo i migranti

Siamo in una situazione di emergenza?

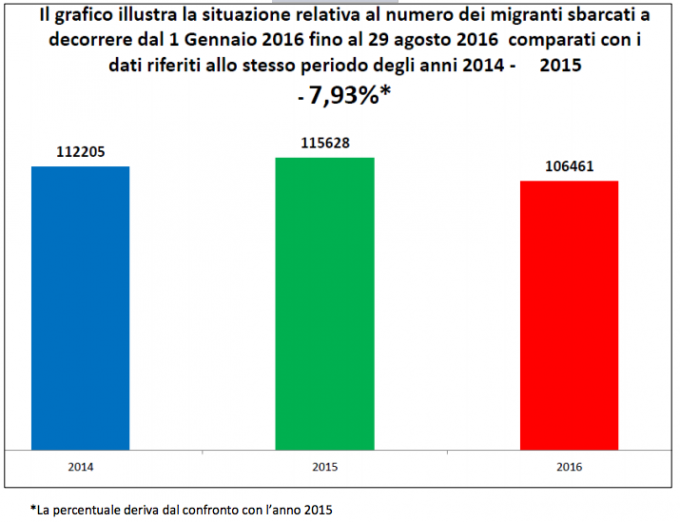

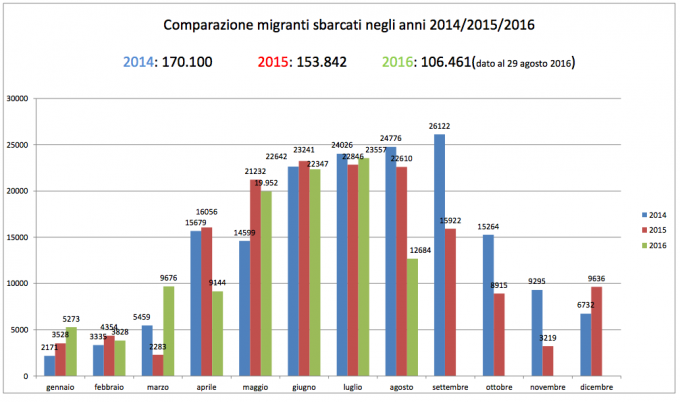

L’arrivo dei migranti in Italia non è più esattamente un’emergenza. Non è questione di sottovalutare i problemi e le difficoltà, ma l’emergenza, così dice il vocabolario, è «una particolare condizione di cose, un momento critico, una circostanza imprevista». I dati del ministero dell’Interno dicono invece che, sebbene ci siano stati o ci siano dei periodi di maggiore criticità, il numero assoluto degli “sbarchi” in Italia negli ultimi tre anni è rimasto sostanzialmente regolare e costante. Federico Gelli, deputato del PD e presidente della “Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione” ci ha indicato i dati aggiornati al 2 settembre:

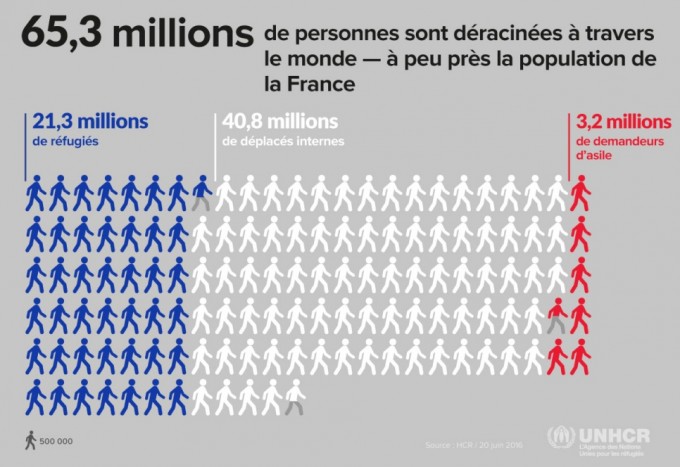

Guardare velocemente i dati dei rifugiati nel mondo aiuta poi a fare delle proporzioni: secondo le statistiche dei Global Trends dell’UNHCR (rapporto annuale che si basa sui dati dei governi e di varie agenzie internazionali) nel mondo ci sono circa 65 milioni di persone costrette a scappare da guerre e persecuzioni. Di queste, alla fine del 2015, 3.2 milioni erano in attesa nei paesi cosiddetti industrializzati di una risposta sulla loro richiesta di asilo, 21.3 milioni erano i rifugiati sparsi nel mondo e 40.8 milioni erano rifugiati interni, si trovavano cioè all’interno dei confini del loro paese. Tre soli paesi hanno generato la metà del numero di rifugiati totali nel mondo sotto mandato UNHCR: Siria (4.9 milioni), Afghanistan (2.7 milioni), Somalia ( 1.1 milioni). I paesi che hanno un numero maggiore di rifugiati interni sono la Colombia (6,9 milioni), la Siria (6,6 milioni), l’Iraq (4,4).

Questo significa che la maggior parte dei rifugiati del mondo sotto il mandato dell’UNHCR, l’86 per cento, si trova nei paesi del sud in via di sviluppo: in paesi a basso/medio reddito e vicino alle situazioni di conflitto oggi in corso. La Turchia è il più grande paese ospitante, con 2,5 milioni di rifugiati. Il Libano è il paese che ha accolto più rifugiati in rapporto al numero di abitanti e si trova a gestire 1 rifugiato ogni 5 abitanti. L’Europa – che ha circa 500 milioni di abitanti – sta gestendo circa un milione di richiedenti asilo (è il numero del 2015) e cioè 1 rifugiato ogni 500 abitanti.

Emergenziale ordinarietà

Quelle che sembrano essere emergenziali sono invece le modalità con cui viene gestito il flusso degli arrivi e il sistema dell’accoglienza. Manca (nonostante siano anni che le cose vanno così) un sistema permanente, uniforme e coordinato sia dal punto di vista della normativa che, di conseguenza, dal punto di vista delle procedure. Ed è da questa mancanza (attribuibile con le dovute proporzioni sia al sistema italiano che a quello europeo) che dipendono le emergenze-che-sono-vere-emergenze come ad esempio quella di Ventimiglia. Lo dicono i sindaci e deputati dell’Unione Europea con cui il Post ha parlato, i responsabili delle associazioni che in Italia si occupano di migranti e in un certo senso lo stesso ministero dell’Interno che nel suo “Rapporto sull’accoglienza di rifugiati e migranti in Italia” dell’ottobre 2015 parla di “emergenziale ordinarietà”. Lo dimostra, infine, il fatto che accanto alla spiegazione (già di per sé complicata) di come le cose dovrebbero andare (non in senso generico, ma secondo le diverse leggi, direttive e circolari che nel tempo di una ordinaria emergenza si sono stratificate) c’è il modo in cui le cose funzionano davvero.

Come dovrebbe funzionare la prima accoglienza

Il sistema di accoglienza in Italia è teoricamente strutturato su due livelli ben distinti: prima accoglienza e seconda accoglienza. Entrambi i sistemi prevedono differenti strutture diffuse sul territorio e gestite dal Ministero dell’Interno.

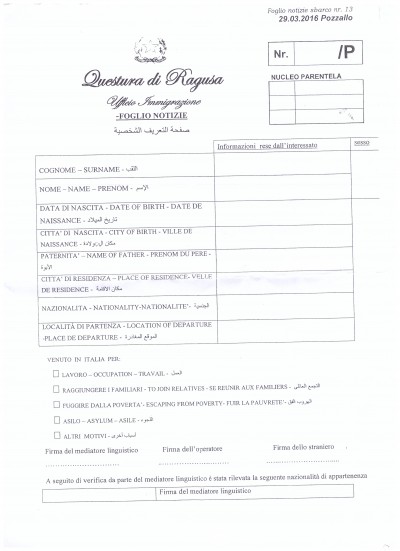

Le strutture di prima accoglienza sono i Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) e i Centri di accoglienza (CDA) che da circa un anno sono stati affiancati o sostituiti dagli hotspot. In queste strutture si accolgono i migranti al momento del loro arrivo, si forniscono le prime cure mediche necessarie, si fa la pre-identificazione attraverso un’intervista che porta alla compilazione del “foglio notizie” e si avviano le procedure vere e proprie di identificazione, registrazione, fotosegnalazione, raccolta delle impronte digitali (molto spesso però le prime operazioni vengono avviate già sulle navi). Le interviste per la pre-identificazione sono la principale novità degli hotspot e vengono fatte dai funzionari degli uffici immigrazione presenti: vengono chieste le generalità, altre informazioni di base e il questionario a risposta multipla serve a sapere il motivo dell’arrivo in Italia (per lavoro, per raggiungere i familiari, per fuggire alla povertà, per asilo, o per “altro”).

Le strutture di prima accoglienza sono i Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) e i Centri di accoglienza (CDA) che da circa un anno sono stati affiancati o sostituiti dagli hotspot. In queste strutture si accolgono i migranti al momento del loro arrivo, si forniscono le prime cure mediche necessarie, si fa la pre-identificazione attraverso un’intervista che porta alla compilazione del “foglio notizie” e si avviano le procedure vere e proprie di identificazione, registrazione, fotosegnalazione, raccolta delle impronte digitali (molto spesso però le prime operazioni vengono avviate già sulle navi). Le interviste per la pre-identificazione sono la principale novità degli hotspot e vengono fatte dai funzionari degli uffici immigrazione presenti: vengono chieste le generalità, altre informazioni di base e il questionario a risposta multipla serve a sapere il motivo dell’arrivo in Italia (per lavoro, per raggiungere i familiari, per fuggire alla povertà, per asilo, o per “altro”).

In Italia gli hotspot sono stati attivati per ora a Lampedusa, Trapani, Pozzallo e Taranto: non sono nuove strutture che si sono aggiunte alle altre e non sono previste dalla giurisdizione né italiana né europea (ci arriviamo). Se ne parlava esplicitamente, ma comunque in modo non molto chiaro, nella cosiddetta “Agenda europea per la migrazione” del maggio 2015, un documento della Commissione europea con alcune nuove proposte per cambiare il modo in cui gli stati europei gestivano il fenomeno dei migranti, per renderlo soprattutto più efficiente e per garantire una rapida distinzione tra richiedenti asilo, richiedenti asilo destinati alla relocation (cioè il ricollocamento dei migranti da Italia e Grecia in altri paesi dell’Unione Europea sulla base di quote stabilite in precedenza) e “migranti economici”. Gli hotspot sono dunque stati attivati in funzione del ricollocamento per una rapida identificazione.

La prima accoglienza serve quindi, tra le altre cose, a individuare le persone che hanno il diritto di fare richiesta di protezione internazionale e dunque di essere accolte in Italia o di essere ricollocate in altri paesi dell’Unione Europea.

A seconda della condizione che viene riconosciuta all’arrivo, i migranti vengono trasferiti in altre tipologie di centri: centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) sostituiti o affiancati dai cosiddetti regional hub e centri di identificazione ed espulsione (CIE). Nei CIE viene inviato chi non fa richiesta di protezione internazionale o chi non ne ha i requisiti e che, dopo una serie di accertamenti, riceverà un decreto di respingimento. Nei CARA o negli hub regionali (che sono dunque dei centri di transito gestiti dalle prefetture) viene invece trasferito chi ha fatto richiesta di protezione e ne ha i requisiti.

La richiesta di protezione viene formalizzata attraverso la compilazione del modulo “C3”, il “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra”: contiene domande sui dati personali e familiari, una parte in cui si dice di descrivere il viaggio dal proprio paese d’origine verso l’Italia e un’altra in cui si domanda se si intende chiedere il riconoscimento di asilo.

Tutti questi passaggi di prima accoglienza prevedono un tempo di permanenza che è legato alle procedure tecniche di richiesta di protezione internazionale e durano teoricamente dai 7 ai 30 giorni al massimo (48-72 ore negli hotspot).

E invece

Gli hotspot sono stati istituiti in Italia sulla base di una road map del ministero degli Interni italiano, che a sua volta ha recepito l’indicazione da una road map della Commissione Europea che chiedeva di rendere più veloci e efficaci le procedure di identificazione in funzione del ricollocamento: la road map è un documento ufficiale ma non ha valore di legge. Gli hotspot, quindi, non sono previsti dalla legge né italiana né europea. Questo significa che quello che avviene dentro gli hotspot è semplicemente una prassi che molte associazioni denunciano come arbitraria poiché non ha alcun inquadramento giuridico e che, proprio per questo, può cambiare da centro a centro. Non è semplice dunque capire bene che cosa succeda dentro gli hotspot.

È complicato per esempio rispondere anche alla semplice domanda se da lì si possa uscire oppure no. In questo articolo del Post sullo hotspot di Taranto l’avvocato Dario Belluccio raccontava che la prassi era quella di non far uscire i migranti fino a che non fossero stati fotosegnalati: cosa che spesso avviene però dopo le 48 ore entro cui per la legge italiana è possibile trattenere una persona senza che il provvedimento sia stato confermato da un giudice (ed entro le 72 ore entro cui i migranti andrebbero fotosegnalati).

Elly Schlein, europarlamentare eletta con il PD poi passata a Possibile e che fa parte della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo ha visitato lo hotspot di Trapani e quello di Lampedusa, dove la situazione è più critica. Dice che negli hotspot ci sono migranti che sono stati trattenuti per settimane e mesi trovandosi di fatto «in luoghi di detenzione prolungata», che l’ingresso per le associazioni è molto difficile e spesso negato tranne a quelle che li gestiscono o che hanno una convenzione con il ministero dell’Interno e che «di conseguenza è difficile fare verifiche costanti sul rispetto dei minimi diritti e delle condizioni di accoglienza che dovrebbero essere garantite». Schlein racconta poi di casi in cui non viene assicurata un’adeguata informazione ai migranti al loro arrivo, che si trovano (subito dopo il viaggio e in condizioni precarie) a dover fare l’intervista per il “foglio notizie” da cui dipenderà il loro futuro: «Alcune associazioni hanno denunciato il fatto che nei primi fogli notizie a disposizione dei primi hotspot aperti l’opzione “asilo” non era nemmeno indicata. Ora figura tra le opzioni, ma resta il fatto che le persone devono essere adeguatamente informate sui loro diritti compreso quello di chiedere protezione internazionale, immediatamente e comunque prima di riempire il foglio».

Molti di questi stessi problemi sono stati descritti anche dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato presieduta da Luigi Manconi nel “Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione” del febbraio 2016:

«Questo passaggio fondamentale e necessario si svolge quando i profughi, soccorsi in mare e appena sbarcati, sono spesso evidentemente ancora sotto shock a causa di un viaggio lungo e rischioso. Non si tratta poi di un colloquio vero e proprio, ma della semplice compilazione di un questionario che risulta formulato in maniera estremamente stringata e poco comprensibile.

Non tutti gli stranieri, infatti, sono in grado di comprendere quanto viene richiesto poiché

le zone di provenienza sono diverse e l’accesso alle quattro lingue tradotte dai mediatori non è scontato. Inoltre, la presenza di persone analfabete o poco alfabetizzate è evidentemente molto alta.

Come si è potuto verificare dai colloqui svolti con i migranti ospitati nel centro nel corso

della visita (Lampedusa, ndr), solo una parte era in grado di capire e usare quelle lingue, mentre molti di loro conoscevano solo la lingua del loro paese di provenienza. In più casi è emerso, dalle parole dei profughi, che non avessero nozione di quanto era accaduto nella fase di pre-identificazione né fossero al corrente della loro situazione in quel momento».

Alla base del dispositivo hotspot c’è la “scrematura” tra migrante economico e richiedente protezione fatta al momento dell’arrivo e nasce in modo specifico all’interno degli accordi fatti a livello europeo sulle quote per la ricollocazione. Alla fine del 2015 la Commissione europea aveva infatti messo in piedi un programma di relocation, che doveva coinvolgere i migranti di alcune nazionalità “con evidente bisogno di protezione”. Doveva essere un piano per spingere l’Italia e la Grecia, i due paesi più coinvolti dall’arrivo di migranti, ad accogliere e registrare nelle rispettive strutture i richiedenti asilo prima che venissero “smistati” negli altri paesi secondo delle quote stabilite in precedenza.

Sulla carta la relocation sembrava un ottimo piano, nella pratica è stato un disastro: l’accoglienza negli altri paesi dell’Unione Europea sta andando molto a rilento e ci sono molte resistenze ad accettare il piano. Il risultato è che i migranti siriani, iracheni ed eritrei rimangono nelle strutture italiane per molto tempo, pesando su un sistema che ha già parecchi problemi e continuando però a essere selezionati in base alla “prassi hotspot”, finalizzata proprio a una ricollocazione che non sta funzionando. Gli ultimi dati dell’Unione Europea sui ricollocamenti dicono che da settembre 2015 a oggi sono stati trasferiti dall’Italia 1.020 migranti su una previsione di 39.600 entro il settembre del 2017. E dalla Grecia 3.453 su 66.400 previsti a quella scadenza. (Schlein: «È incredibile che il Canada in 4 mesi abbia reinsediato 25 mila siriani, mentre i 28 governi dell’UE in un anno non siano riusciti a fare nemmeno 5 mila dei 160 mila ricollocamenti promessi»). Negli ultimi due anni, sei stati membri su 28 si sono presi carico di quasi l’80 per cento delle richieste d’asilo presentate in tutta Europa che nel 2015 sono in totale quasi 1 milione e 260 mila (l’Italia è al quinto posto).

Lo scorso maggio la Commissione europea ha presentato una proposta di riforma del regolamento di Dublino, cioè il sistema che al momento regola l’accoglienza dei richiedenti asilo e che si basa sul principio, prevalente sugli altri, che la richiesta di asilo possa essere presentata solo nello stato membro di primo arrivo. L’obiettivo è impedire che tutti gli stati si dichiarino incompetenti all’esame della domanda di protezione internazionale e tentare di tenere sotto controllo i movimenti interni alla UE dei richiedenti protezione. In realtà, spiega Schlein, che è anche relatrice della proposta di riforma del regolamento di Dublino per il Gruppo S&D, «la proposta della Commissione è debole e insufficiente proprio perché non supera l’ipocrisia di questo criterio che non fa altro che penalizzare gli stati che si trovano ai confini caldi dell’Europa». La novità è che la proposta di riforma della Commissione rende superabile il criterio del primo paese di accesso in alcuni casi eccezionali. Questo meccanismo correttivo di solidarietà «scatta solo nel caso di afflusso massiccio in uno stato membro calcolato però con criteri astratti e matematici che non tengono conto del fatto che il sistema di accoglienza di alcuni paesi membri è già al collasso». In pratica funziona così: si contano in tempo reale e in tutta Europa le richieste di asilo. Il numero totale viene poi diviso secondo una chiave di riferimento calcolata in percentuale per ciascuno stato membro in base al PIL e alla popolazione. Il conteggio parte però «da domani», dice Schlein, cioè da quando la proposta entra in vigore e quindi non considera la situazione attuale. In base a questo calcolo si ottiene comunque il numero di richieste di asilo che ogni stato dovrebbe esaminare: una quota. Solo quando le richieste presentate in uno stato dovessero superare del 150 per cento questa soglia scatterebbe il meccanismo di solidarietà degli altri stati. Anche in questo caso, comunque, uno stato può sottrarsi al meccanismo di solidarietà e per un certo periodo di tempo può pagare un “contributo di solidarietà” pari a 250 mila euro per richiedente asilo che non vuole accogliere allo stato che invece se ne fa carico. Si prevede che ci sarà un lungo e difficile negoziato tra istituzioni europee, poiché il Parlamento chiede da tempo al Consiglio una migliore distribuzione a livello europeo delle responsabilità dell’accoglienza.

Ci sono poi i problemi dei migranti a cui, dopo la scrematura della prima accoglienza, non viene riconosciuto il diritto di richiesta di protezione: hanno l’obbligo di lasciare l’Italia nel giro di sette giorni senza avere né documenti né soldi per tornare nel paese di appartenenza e senza che venga controllato che il decreto di rientro venga effettivamente rispettato. Ed è per questo che alcuni attivisti e molte associazioni definiscono questa prima fase dell’accoglienza una “fabbrica della clandestinità” denunciando casi di persone che hanno ricevuto già sul traghetto o negli hotspot a seguito dell’intervista dei provvedimenti di respingimento (il cosiddetto “respingimento differito”). In alcuni casi sui “fogli di via” si deciderebbe insomma in modo discrezionale: non in base a ogni singola storia, ma in base ad esempio alla nazionalità. Mentre, come ha spiegato in una recente intervista Paola Ottaviano, avvocata dell’associazione Borderline Sicilia, «il diritto d’asilo è un diritto soggettivo, riguarda la persona e ogni posizione personale va vagliata individualmente. La stessa legge vieta, e ci sono state condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo, di effettuare dei respingimenti collettivi, per esempio legati alla nazionalità». A volte, spiega Ottaviano, il maggior o il minor numero di fogli di via dipende dai posti disponibili nelle strutture di accoglienza. Con il rischio che in due periodi diversi e a seconda della situazione nei centri uno stesso migrante possa essere riconosciuto come richiedente protezione o come migrante economico da respingere.

Come dovrebbe funzionare la richiesta di protezione internazionale

Una volta uscito dal percorso di prima accoglienza e formalizzata la domanda di richiesta di protezione, il migrante (che d’ora in poi si chiama richiedente protezione o richiedente asilo) resta in attesa che questo suo status giuridico gli venga riconosciuto oppure no. A questo punto parte la cosiddetta “seconda accoglienza”.

La decisione sulla domanda di protezione internazionale spetta alle Commissioni territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che sono composte da 4 membri: due del ministero dell’Interno, uno del comune o della provincia o della regione, uno dell’UNHCR. L’audizione del richiedente deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Secondo il ministero dell’Interno la Commissione territoriale dovrebbe prendere una decisione entro 180 giorni dalla richiesta. Nel 2014-2015 il numero delle Commissioni è raddoppiato e attualmente ne esistono 41.

La Commissione potrebbe decidere di respingere la domanda (ed è previsto che il migrante possa presentare ricorso) o potrebbe invece accoglierla: se la Commissione riconoscerà il diritto d’asilo e il migrante come un “rifugiato” gli rilascerà un permesso della durata di cinque anni. Esistono poi altre due forme di protezione internazionale, la protezione sussidiaria (concessa a chi rischia di subire un danno grave nel caso di rientro nel proprio paese) e la protezione per motivi umanitari. La prima dura cinque anni, la seconda due, ed entrambe sono rinnovabili. Chi ottiene una qualsiasi di queste tre forme di protezione internazionale va considerato per legge con gli stessi diritti di un cittadino italiano.

Il decreto legislativo del 18 agosto del 2015 (che attua a sua volta una direttiva europea) dice anche che durante questo tempo di attesa «al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda» e che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo «consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente». Il richiedente asilo, passati due mesi dalla presentazione della domanda, può cioè lavorare.

I dati del ministero dell’Interno dicono che le domande di protezione nei primi otto mesi del 2016 sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2015 (quasi 72 mila contro circa 47 mila) e che nei casi presi in esame dalle Commissioni territoriali (compresi quelli pendenti e dunque indipendentemente dalla data di richiesta) è aumentata la quota di domande respinte.

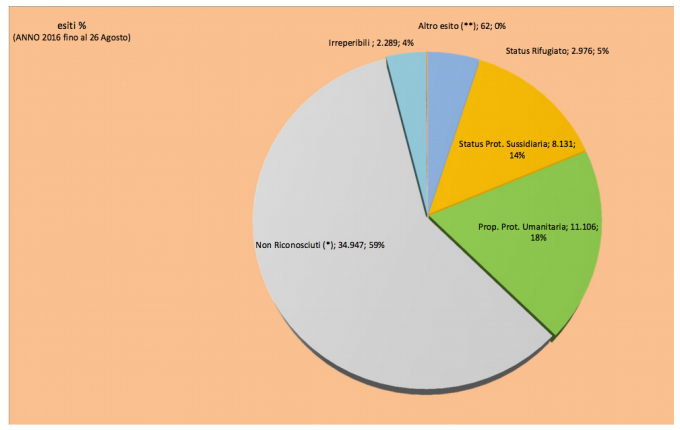

Nel 2016 fino ad agosto il 5 per cento dei richiedenti asilo ha ottenuto lo status di rifugiato, il 14 per cento un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e il 19 per cento la protezione per motivi umanitari. La quota di domande respinte è passata, scrive La Stampa, dal 22 per cento del 2012, al 39 per cento del 2013 e 2014, al 59 per cento del 2015 e ancora al 59 per cento nei primi otto mesi del 2016.

E invece

Per avere una risposta dalle Commissioni i tempi di attesa possono durare diversi mesi e in media variano dagli 8 ai 12 mesi, spiega Federico Gelli. Nonostante il numero delle Commissioni sia raddoppiato non è comunque sufficiente e non sono state ancora smaltite le domande di asilo del 2014, cosa che rallenta e complica le procedure di accoglienza e quelle di integrazione. Per farsi un’idea dei numeri che si trova a gestire una singola Commissione: quella di Milano dall’inizio dell’anno fino al 26 agosto ha ricevuto 5.508 domande. Quelle pendenti sono in tutto 8.429.

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, spiega che nella sua città la grandissima maggioranza di richiedenti asilo (almeno l’80 per cento) non ottiene alcuna forma di riconoscimento e di protezione e che «tutti coloro che si vedono rispondere di no escono dai circuiti di accoglienza senza un posto dove stare».

Come dovrebbe funzionare la seconda accoglienza

In attesa che il loro caso venga esaminato dalle Commissioni i migranti hanno diritto di entrare nel sistema di seconda accoglienza che attualmente prevede due forme: il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e i Centri di accoglienza straordinari (CAS).

Il sistema SPRAR si basa sulla partecipazione volontaria degli enti locali e sulla loro collaborazione. Il ministero dell’Interno emana periodicamente un bando per l’assegnazione dei posti: gli enti locali interessati – con le organizzazioni del terzo settore selezionate – partecipano al bando e i progetti vengono approvati se “idonei”. In pratica, enti locali e associazioni mettono a disposizione dei posti letto, e una speciale commissione di valutazione sceglie di quali usufruire attraverso criteri di selezione piuttosto rigidi. La commissione di valutazione è composta da rappresentanti del ministero dell’Interno, da un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell’Unione delle province d’Italia (UPI), da un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e da un rappresentante delle Regioni.

Gli interventi che devono essere fatti all’interno dei progetti SPRAR sono definiti da apposite linee guida, che sono da sempre parte integrante del decreto di bando del Ministero dell’Interno: chi partecipa a un bando SPRAR deve necessariamente far corrispondere i propri servizi a quanto specificato nelle linee guida. L’obiettivo dello SPRAR è l’accoglienza integrata. Non prevede insomma solo il vitto e l’alloggio e si sviluppa in modo diffuso sul territorio in centri ridotti, appartamenti e strutture di piccole dimensioni.

Lo scorso 27 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto che semplifica l’apertura degli SPRAR: alza il livello del loro finanziamento da parte del ministero dell’Interno fino al 95 per cento mentre il restante 5 per cento lo deve mettere l’ente locale (prima del decreto il cofinanziamento degli enti locali era pari al 20 per cento). Il decreto stabilisce anche che la presentazione della domanda possa essere fatta in qualunque momento dell’anno: l’ente locale non deve in pratica ricominciare da capo la procedura se ha già avviato uno SPRAR il cui finanziamento è in scadenza.

I Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) sono nati invece in contesti straordinari per l’insufficienza di posti nel sistema SPRAR. Sono strutture varie, possono essere degli alberghi o ex alberghi, e sono affidate in gestione ai soggetti più diversi: attività del terzo settore e imprenditori privati o società in collaborazione tra loro che partecipano a un bando delle prefetture locali o che dalle prefetture locali ricevono un affidamento diretto. Questo significa che c’è una relazione diretta tra la prefettura e gli enti gestori o le cooperative e che non è necessario il coinvolgimento degli enti locali. I CAS sono definiti dal ministero dell’Interno “strutture temporanee” e il decreto numero 142 dell’agosto 2015 dice che devono soddisfare le «esigenze essenziali» di accoglienza. Il decreto dice anche che l’accoglienza in questi tipi di strutture «è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all’articolo 9», cioè negli SPRAR.

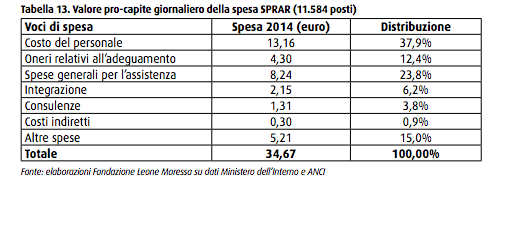

SPRAR e CAS hanno logiche differenti di finanziamento. Gli SPRAR sono cofinanziati in piccola parte dagli enti locali (ora al 5 per cento, come abbiamo visto) e in larga parte attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), un fondo ordinario che prevede specifiche risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell’Interno, donazioni di privati ed enti, e le assegnazioni annuali dei fondi europei. Il sistema di finanziamento si basa sulla rendicontazione e c’è un manuale che indica molto precisamente come farla. Il passaggio dei finanziamenti tra il Fondo e chi gestisce gli SPRAR avviene attraverso gli enti locali. Le risorse per gli SPRAR, spiega Gelli, vengono assegnate ai progetti nel loro insieme e dunque non sono direttamente legate al numero di persone accolte. Il costo medio giornaliero calcolato dal ministero dell’Interno è pari comunque a 35 euro al giorno pro-capite.

A questo punto va spiegato meglio che i 35 euro non sono soldi versati ai richiedenti protezione, che ricevono invece un pocket money pari a 2,50 euro circa: sui circa 35 euro pro-capite spesi per lo SPRAR, oltre un terzo va a coprire le retribuzioni di operatori e professionisti, cioè il lavoro delle persone che si occupano dei richiedenti protezione.

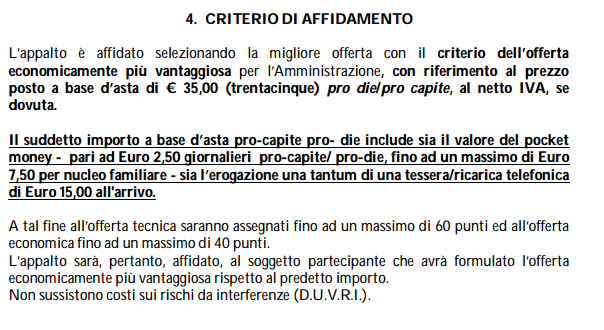

Avere informazioni chiare sui finanziamenti dei CAS non è invece semplice. Gelli ci ha detto che provengono dallo stesso Fondo che finanzia gli SPRAR, ma non funzionano “a progetto”. I finanziamenti dei CAS sono prefissati sul costo massimo giornaliero pro-capite delle persone ospitate, cifra che deriva da quella media calcolata per gli SPRAR, dunque 35 euro. I finanziamenti dati ai CAS devono soddisfare in generale le “esigenze essenziali di accoglienza”, al di là delle buone pratiche che poi ciascun ente gestore decide di fare e rispettare o che ciascuna prefettura decide di inserire nel bando. Dipendono dunque sostanzialmente dalla quantità delle persone accolte in base a un costo che però era stato calcolato sulla qualità dei progetti di accoglienza e integrazione garantiti negli SPRAR: i grandi numeri sembrano fondamentali anche per chi gestisce i CAS («Gestire un numero piuttosto alto di migranti è l’unico modo per far quadrare i conti» spiegano diverse ONLUS e cooperative che gestiscono CAS). Infine, l’aggiudicazione della gara dei bandi prefettizi avviene spesso con il criterio del massimo ribasso, come risulta da un bando come altri tra quelli pubblicati sui siti delle prefetture:

Moltissimi CAS e pochi SPRAR

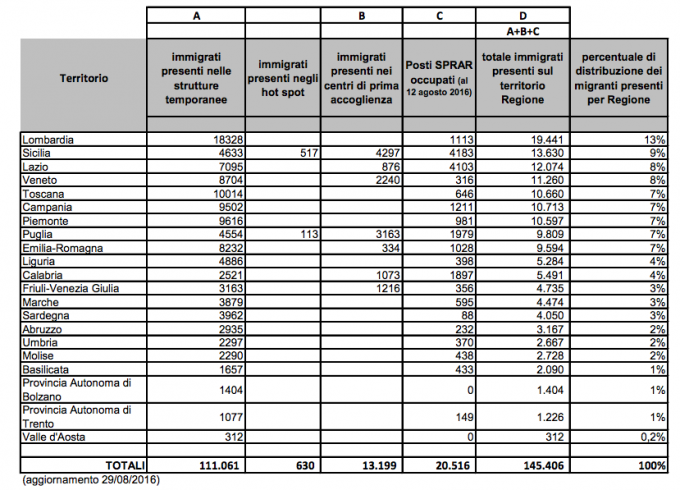

I CAS (cioè i centri nati in contesti straordinari per insufficienza di posti negli SPRAR) sono diventati con il tempo le strutture principali dell’accoglienza in Italia. Secondo i dati aggiornati al primo luglio 2016 il sistema di accoglienza è così strutturato:

Su oltre 145 mila migranti, oltre 111 mila si trovano nelle strutture temporanee presenti in Italia che attualmente sono 4.967. E cioè: oltre il 76 per cento delle persone che rientrano nei circuiti dell’accoglienza vive in strutture che dovrebbero essere “straordinarie”.

Facendo un confronto con i dati dei mesi precedenti si vede anche che mentre i posti disponibili nella rete SPRAR sono rimasti più o meno sempre gli stessi (e che anzi sono diminuiti perché nell’ottobre del 2015 erano 21.814), quelli nelle strutture temporanee CAS sono invece aumentati: i dati del 10 ottobre 2015 parlano di 3.090 strutture CAS e di circa 71 mila posti disponibili: in dieci mesi c’è stato un aumento del 54 per cento in posti disponibili e del 60 per cento in strutture.

Nel resoconto di ottobre 2015 del ministero dell’Interno su come sta andando il sistema di accoglienza in Italia si parla soprattutto di SPRAR. Si dice che è il sistema «destinato a diventare il modello di riferimento nazionale» e che l’esperienza degli ultimi anni «ha fatto emergere diversi punti di forza di questo sistema»: coinvolgimento dei territori, accoglienza integrata, integrazione linguistica, tutela sanitaria, psicologica, legale, nascita di «professionalità sull’asilo che in Italia erano quasi sconosciute». Si descrivono e si analizzano anche gli effetti indiretti positivi sul territorio e comunque non negativi («non emergono elementi a favore del fatto che la presenza di posti SPRAR si accompagni ad una maggiore frequenza di reati»).

Il ministero racconta diverse iniziative positive: a Bergamo i richiedenti dello SPRAR partecipano alla cura della città con l’orto botanico e a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, alcuni richiedenti hanno organizzato dei corsi di inglese per gli abitanti del paese. Stefano Catone – che a fine settembre pubblicherà un libro intitolato “Nessun paese è un’isola” all’interno di un lavoro molto documentato sul sistema dell’accoglienza – spiega quella che viene definita la “dorsale dell’accoglienza”, cioè la Locride, in provincia di Reggio Calabria: «Non è facile riscontrare una tale concentrazione di centri SPRAR nel raggio di così pochi chilometri e con una capacità di ospitalità tanto elevata rispetto alla popolazione residente. A Camini, 750 abitanti, lavorano circa 40 operatori ed è stato possibile tenere aperta la scuola che senza i bambini dei migranti avrebbe invece chiuso. A Riace, le case vuote e abbandonate lasciate dalle famiglie originarie che erano emigrate in tutto il mondo, sono state riutilizzate per offrire ospitalità. Si è scelto di investire nel centro storico abbandonando progetti di nuovo sviluppo lungo la costa. Nel centro storico ora vivono 500 persone circa, la metà sono stranieri, di cui 170 sono inseriti nel sistema SPRAR. Sul territorio ricadono 35 euro al giorno pro-capite, il che ha fatto nascere altre cinque associazioni, per un totale di 70 persone, tra italiani e stranieri, impiegati con regolari contratti: ci sono persone che lavorano stabilmente nel settore da ormai dieci anni». I 35 euro finanziano l’affitto delle abitazioni, le utenze, i percorsi di scolarizzazione e di alfabetizzazione, i costi burocratici e quelli sanitari e alcune borse lavoro. «Questo» spiega Catone «ha permesso di riaprire negozi e botteghe, ma anche le scuole, che altrimenti sarebbero rimaste chiuse».

Nei CAS le cose potrebbero andare come dovrebbero, oppure no

Quando Salvini parla “di alberghi di lusso che ospitano i migranti” non si riferisce a strutture della rete SPRAR, ma ai CAS che sono ormai diventati centri di vera e propria accoglienza per niente temporanea e il cui modello si espone al pericolo di una cattiva gestione economica e di un’accoglienza non garantita. Per chi entra in Italia nel sistema di seconda accoglienza, dunque, le cose potrebbero andare bene o potrebbero andare molto male a seconda del centro in cui sarà trasferito e soprattutto a seconda della buona volontà di chi lo gestisce. Che potrà usare “bene” la quota dei finanziamenti, guadagnare il giusto e dare lavoro, oppure no.

Molte associazioni scrivono che non esiste un elenco pubblico aggiornato di tali strutture e che non è facile avere informazioni su dove si trovino o su chi le gestisca. Al Post (che ha visitato alcune di queste strutture) alcuni enti gestori o cooperative responsabili hanno negato qualsiasi tipo di contatto rifiutandosi di dare informazioni anche solo sul numero delle persone accolte, o di consentire l’accesso alle strutture.

Per i CAS, poi, sono più complicate le verifiche e non è semplice riuscire a capire quali siano i vincoli di rendicontazione sui finanziamenti che ricevono che avvengono soprattutto su una base quantitativa. Ci sono molte testimonianze di esperienze virtuose (Gori, sindaco di Bergamo, racconta ad esempio di una costante collaborazione tra comune, prefettura, CAS e Caritas che li gestisce e dunque di centri che funzionano molto bene), ma altre strutture sono state denunciate come non adatte all’accoglienza e sono state coinvolte in vicende giudiziarie molto note («Gli immigrati rendono più della droga»).

Non sono solamente alcune associazioni a denunciare i rischi di questa situazione e di questo modello: nel report già citato di ottobre 2015 del ministero si dice che «dall’inevitabile necessario ricorso alle strutture temporanee derivano problematiche legate al monitoraggio degli standard di accoglienza, fino alla gestione dei possibili conflitti con le comunità locali». Si dice che l’obiettivo è aumentare e incentivare i comuni a partecipare alla rete SPRAR e si dice che «la partecipazione ai bandi di ampliamento del sistema di accoglienza le strutture ricettive turistiche, in particolare alberghi e simili, non debba essere prevista». Gelli dice che «Sugli SPRAR il governo non è riuscito a far rispettare gli obiettivi che si era prefissato». Il prefetto Mario Morcone, capo dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, al Post aveva detto: «Se fosse per me tutti i CAS dovrebbero essere sostituiti dagli SPRAR». E queste sono le strutture che tutta una letteratura giornalistico-politica indifferente all’indagine sulla realtà cerca di presentare come “alberghi di lusso”, mentendo due volte. Non lo sono nei fatti, non lo sono nella stessa impostazione.

A tutto questo si aggiunge il fatto che i CAS possono creare dei problemi con gli enti locali in cui vengono attivati, portando a situazioni di scontro e di disagio con sindaci, non coinvolti nelle assegnazioni: qualche giorno fa a Livorno circa cinquanta richiedenti asilo hanno bloccato il traffico per protestare contro la mancanza di acqua nella struttura in cui erano accolti, alcuni sindaci raccontano anche di essersi ritrovati in paese queste strutture dalla sera alla mattina. Ma va detto che in molti casi probabilmente quegli stessi sindaci non hanno scelto la soluzione alternativa a una questione comunque non evitabile: non hanno cioè aderito volontariamente al sistema più controllato degli SPRAR, potenzialmente meno rischioso, e che li avrebbe coinvolti in senso positivo. Spesso infatti le prefetture si trovano di fronte a una tenace indisponibilità da parte degli enti locali, a dover trovare dei posti disponibili nel più breve tempo possibile e, dunque, a dover in qualche modo “imporre” una soluzione.

Ma allora: perché gli enti locali faticano ad aderire alla rete SPRAR?

La sproporzione numerica che esiste oggi tra i due circuiti di seconda accoglienza dimostra che gli enti locali che decidono di non aderire al progetto SPRAR sono molti, e l’ultimo bando ha assegnato infatti solo cinquemila posti su diecimila previsti: uno dei motivi potrebbe essere rappresentato dalla necessità del cofinanziamento da parte dell’ente stesso e dal fatto che i primi bandi avevano criteri molto rigidi, problemi che però in base all’ultimo decreto dovrebbero essere stati almeno in parte ridimensionati. Ma questa situazione si incastra, o si è incastrata finora perfettamente, con il fatto che per un privato, invece che una voce di spesa, l’attivazione di un CAS può essere fonte di guadagno. Che può essere relativamente basso se i servizi offerti sono adeguati, alto se invece non lo sono.

Oltre ai motivi “economici” dovuti al cofinanziamento, alla base della scelta di molti enti locali di sottrarsi all’accoglienza attraverso l’apertura di uno SPRAR c’è probabilmente anche il timore di dover pagare un prezzo politico troppo alto nella consapevolezza che, comunque, esiste un sistema alternativo basato sull’iniziativa privata: sistema deresponsabilizzante, che gli amministratori eletti possono sostenere di avere subìto presso i propri elettori, che invece li possono accusare di un consenso attivo nella scelta dello SPRAR. Flavio Tosi, sindaco di Verona, ha spiegato al Post che la principale debolezza dello SPRAR è quella di essere un sistema a cui i comuni o gli enti locali partecipano solo se lo vogliono fare: «Doveva invece essere imposta una linea più decisa, omogenea e più accessibile per non creare una serie di realtà potenzialmente incontrollate e così diffuse. Sarebbe stato l’unico modo equo per far funzionare il sistema».