Note sui romanzi con le note

Nate come commenti a testi di diritto, nel Novecento le hanno usate un po' tutti, ora sono un segno della disgregazione del romanzo

di Giacomo Papi – @giacomopapi

altre

foto

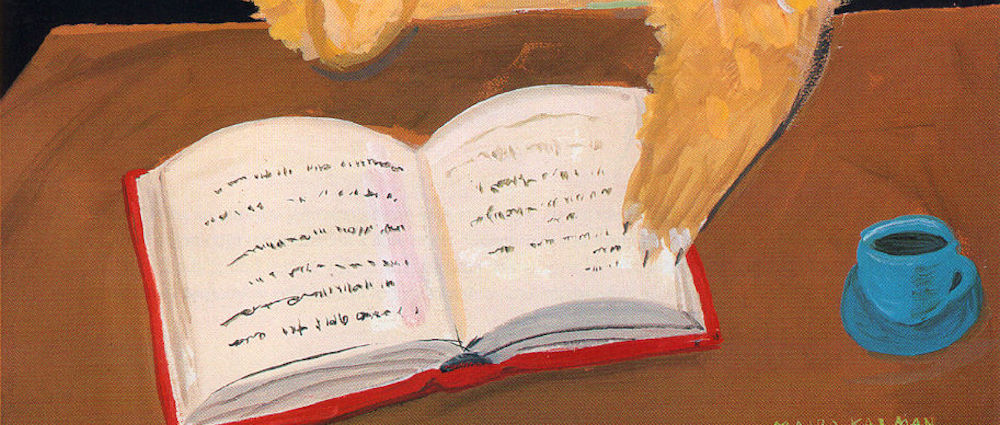

La casa editrice Baldini&Castoldi ha da poco pubblicato Un’Odissea minuta di Daniel Di Schüler, un romanzo di 657 pagine composto quasi interamente di note. Sono note brevi, medie, fluviali – 174 per la precisione – di un testo di appena 20 pagine in cui il protagonista – il ragionier Alberto Cappagalli – descrive il proprio risveglio in un giorno qualunque, il 16 giugno 2004, un secolo esatto dopo quello di Leopold Bloom raccontato da James Joyce nell’Ulysses: da cui il titolo Odissea minuta. Per fortuna del ragioniere, e anche del lettore, forse, la narrazione di Cappagalli si interrompe poco dopo il risveglio, nel momento in cui il protagonista, dopo avere aperto gli occhi, ripensato alla moglie, fatto il caffè ed essersi preso un pestone su un piede contro uno «spigolo atroce», sta per incominciare a farsi la barba. Il romanzo di Daniel Di Schüler – che esordisce a 52 anni dopo avere lavorato nell’edilizia e che oggi si occupa di tessuti – è stato finalista al Premio Calvino, ma non ha la forma di un romanzo, né tantomeno di una raccolta di racconti. È una lunga, sterminata chiosa che, di nota in nota, espande un momento banale per mostrare tutto quello che contiene e a cui è collegato. L’idea, non nuova, ma sviluppata con un’ossessività notevole, è che in un istante – a scavarci dentro e a dilatarlo per bene – ci sia tutta la vita di un uomo.

La scelta di sviluppare il racconto attraverso le note ha numerosi precedenti in letteratura. Soprattutto nel corso del Novecento, ma anche prima, le note sono un ingrediente importante di decine di romanzi, alcuni dei quali molto famosi.

Un catalogo dei romanzi che contengono note non sarebbe possibile. Oltre a quelli elencati sopra, le note compaiono, per esempio, in La favola della botte di Jonathan Swift, La fiera delle vanità di Thackeray, Guerra e pace di Tolstoj ne ha almeno una e così Memorie dal sottosuolo di Dostoevskj, Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain, e poi ancora Vent’anni dopo di Dumas e Il signore degli anelli di Tolkien; ne hanno usate anche Updike e Auster, Pratchett (tantissime) e Asimov, S.S. Van Dine, Michael Crichton, Michael Chabon, Nicholson Baker, Junot Diaz, Mark Haddon, L. Frank Baum e Joyce Carol Oates, Villa Matas, Douglas Adams, Douglas Coupland, Julio Cortàzar e Umberto Eco, naturalmente.

L’origine delle note non sta nella letteratura, ma nel diritto, e si ricollega a una tradizione antica, che è interessante raccontare perché descrive le strategie, anche grafiche, con cui nei secoli si è cercato di contenere e assecondare la naturale tendenza di un testo ad andarsene per i fatti suoi, prendendo allegramente la tangente per sviluppare altre storie o necessitare chiarimenti e commenti, senza però interrompere il flusso del discorso. La nota è un’evoluzione tipografica delle glosse, con cui da quando esistono i libri si spiegava il significato di parole oscure o cadute in disuso. Il ricorso alle glosse si sviluppò e diventò un vero e proprio mestiere – il glossatore – a partire dal VI secolo dopo Cristo, quando l’imperatore Giustiniano vietò di elaborare commenti complessivi ai testi di legge, e in particolare al suo Codice, che è considerato la base dell’attuale diritto civile.

Il divieto di commentare ebbe il paradossale effetto di spezzare i commenti, facendoli inserire a margine dei testi, attività che si sviluppò a partire dal Mille, per esempio tra gli studiosi dell’Università di Bologna. I glossatori furono spazzati via dall’invenzione della stampa, ma il problema di chiarire informazioni o aggiungerne altre si riproponeva intatto, anzi accresciuto dal fatto che i libri incominciavano a non essere letti soltanto da studiosi ed eruditi. Con Internet il problema è cambiato e si è in qualche misura risolto: in fondo i link sono note che puntano all’esterno e l’idea stessa di ipertesto può essere vista come un’evoluzione digitale delle note. Il problema è che i link non sembrano essere una soluzione stabile: alcuni studi citati in un articolo recente di History Today, sostengono che dopo un po’ tendono a corrompersi e a non funzionare più.

Graficamente le note tipografiche possono essere indicate in molti modi, non solo dai numeri progressivi, come avviene in Un’Odissea minuta. A volte sono asterischi (*), altre obelischi o obeli (†), oppure paragrafi (§), piedi di mosca (¶), perfino manicole (☞) o ancora komejirushi (※), il «segno riso» utilizzato in Giappone. In origine probabilmente erano lettere. Secondo Anthony Grafton, autore del libro The Footnote: a curious history, è impossibile stabilire chi fu il primo a inventare le note a piè pagina, ma è abbastanza certo che la pratica si sviluppò in Francia durante il Seicento quando molti studiosi fecero a gara per confutare il Discorso sul metodo di Renée Descartes. Un candidato al titolo di «inventore della nota a piè di pagina» per la verità esiste. È Richard Jugge, tipografo e stampatore morto nel 1577 e attivo a Londra, con un negozio di Bibbie vicino a St. Paul Cathedral e residenza al Newgate Market, citato nel libro The Devil’s Details: A History of Footnotes di Chuck Zerby. Se fosse così, l’invenzione della nota a piè di pagina risalirebbe al 1568 quando, per commentare un passaggio del Libro di Giobbe, Jugge piazzò due note – la (f) e la (g) – a fondo pagina, invece che sui margini che erano occupati da illustrazioni.

Nel Cinquecento le note servivano soltanto a chiarire passaggi oscuri, come le glosse nel Medioevo. La loro funzione narrativa si sviluppa nel corso del secolo successivo. Il passaggio avvenne gradualmente, attraverso la filosofia e soprattutto la storia. Sono traboccanti di note i trattati sull’Egitto e la Cina di Athanasius Kircher – un gesuita erudito e assai bizzarro che nel Seicento fu una specie di star della cultura – e ha molte note l’enciclopedia del filosofo francese Pierre Bayle, pubblicata nel 1697. Ma il primo a farne una specie di arte, a stabilirne la grammatica visiva, il linguaggio e a utilizzarla metodicamente per mostrare le fonti, fu lo storico inglese Edward Gibbon, autore nel 1781 di The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Declino e caduta dell’Impero romano).

Dalla metà del Settecento, le note a piè di pagina divennero una moda anche perché permettevano agli autori di fare sfoggio della propria erudizione. La loro insita pedanteria, infatti, è uno dei bersagli preferiti del poema satirico di Alexander Pope, The Dunciad (L’Asineide) del 1728. Ma il più grande sfottitore di note fu Gottlieb Wilhelm Rabener, un autore satirico tedesco che nel 1743 pubblicò una dissertazione intitolata Hinkmars von Repkow Noten ohne Text, composta unicamente di note a piè di pagina. Poi arrivò l’Ottocento, l’età d’oro della nota: un testo non era autorevole se non ne faceva gran sfoggio.

La pedanteria trionfava: Grafton cita in proposito la nota lunga 165 pagine che nel 1840 appare in History of Northumberland di John Hodgson, un vicario di campagna con la passione per la storia. L’utilizzo si consolidò a tal punto che quando nel 1926, il poeta americano Carl Sandberg pubblicò la sua biografia di Abraham Lincoln senza note, un critico reagì scrivendo che era quello – non le pallottole di John Wilkes Booth – l’oltraggio più grande fatto al presidente. Ma la ribellione nei confronti dell’invadenza e della pedanteria delle note ai testi era incominciata. Il commediografo-attore-regista-produttore-compositore inglese Noël Coward – nome completo Sir Noël Peirce Coward – scrisse che leggere un libro pieno di note è come scendere a piano terra per vedere chi c’è alla porta mentre si sta facendo l’amore.

Nel Novecento la funzione della nota si biforca: da una parte si stabilizza e continua come pratica accademica, autoritativa, anche se – come si chiede lo scrittore Tim Parks sulla New York Reviews of books – con Internet «un elemento di feticismo si è arrampicato in quella che una volta era pratica accademica necessaria»; dall’altra diventa uno strumento fondamentale per destrutturare progressivamente il romanzo. La nota a piè di pagina diventa, cioè, uno degli strumenti narrativi fondamentali con cui esprimere la fuoriuscita del testo dalla narrazione convenzionale e l’inadeguatezza storica della forma-romanzo a contenere per intero il flusso narrativo e di coscienza. In questo processo si possono individuare due fasi e funzioni. Nella prima le note servivano ad aprire la narrazione, spostando il punto di vista in modo da distruggere, o almeno mettere in discussione, l’autorità del narratore onnisciente e la sua pretesa di verità: è il caso di Sterne, Joyce, Arbasino, Richler e Flann O’Brien. Nella seconda si può vedere, invece, un estremo tentativo della letteratura di utilizzare le note per accogliere in sé l’ipertesto digitale, trasformandolo in narrazione e comprimendo la sua forza smembrante all’interno di una rinnovata forma-romanzo: è il caso di David Foster Wallace, ovviamente, di Danielewski e, forse, anche di Daniel Di Schüler [1].

————————

[1] fine