La Biennale del Vuoto

"Arditi intrecci" e altre diavolerie artistiche incontrate dall'inviato del Post alla Biennale di Architettura

di Filippomaria Pontani

Vi era grande attesa per la XII Biennale di Architettura, aperta a Venezia il 29 agosto scorso; dopo un primo giro di orientamento, potremmo forse definirla (nel senso buono, per carità) la Biennale del vuoto. In altre occasioni, le Corderie dell’Arsenale strabordavano di fotografie a tutta parete, video ingombranti e modellini in scala imponente, che invitano il visitatore a passarvi dentro e a esperire in corpore vili la fisicità dello spazio costruito, superando d’un balzo la pur inevitabile mutilazione che affligge ogni mostra di architettura. Due anni fa, in particolare, il florilegio di concettualismo, linee spaziali e plastiche psichedeliche messo in piedi da Aaron Betsky per celebrare la sua “Architecture Beyond Building”, aveva lasciato molti visitatori con un senso di pienezza che sconfinava nella saturazione.

Quest’anno invece l’allestimento assai sobrio offre una rara occasione per ammirare le strutture portanti dell’Arsenale, e stupire dinanzi alla ruvida bellezza di ambienti secolari, appena scalfiti dai materiali che incorniciano per il tempo di tre mesi (la mostra chiuderà il 21 novembre). Il tema scelto dalla curatrice giapponese Kazuyo Sejima è “People meet in architecture”, dunque un appello alla funzione sociale del costruire, alla condivisione dell’urbanesimo, alla definizione dello spazio pubblico. Ma in realtà questa idea, troppo debole per strutturare un progetto, lascia il campo a quella che Fulvio Irace ha ben definito come “anarchia espositiva”, nella quale si alternano seriosi progetti, ricostruzioni evocative, e installazioni forse più consone a una Biennale d’arte.

Tra queste ultime – che sono anche le più facili da ricordare, e le più godibili per i non specialisti – si segnala anzitutto la teoria di linee sinuose e cangianti ottenute da Olafur Eliasson tramite lampi stroboscopici che incocciano ondivaghi getti d’acqua in un vasto ambiente tutto buio (Your split second house); non meno memorabile è la romantica nuvola artificiale nella quale Transsolar e Tetsuo Kondo chiamano i visitatori a passeggiare, novelli Caspar David Friedrich, per misurare la differenza fra il “sotto” e il “sopra” (il tutto, fornito di comode rampe, si chiama Cloudscapes; analoghe velleità, con tanto di gabbie e nuvolette, agitano il padiglione polacco, ai Giardini). Più didascaliche, ma ricche di pathos, sono da un lato le grandi foto diacroniche di Shiraz e Isfahan proposte da Walter Niedermayr, dall’altro la casa di cedro entro un masso di granito, con cui Smiljan Radic e Marcela Correa aprono il percorso espositivo in memoria del recente terremoto del Cile (evento ovviamente al centro anche del padiglione di quella nazione alle Artiglierie). Tutti items che, al pari delle putrelle incrociate di Anton García Abril o delle interviste su schermo di Hans Ulrich Obrist, immergono il visitatore anzitutto in vuoti ariosi e quasi metafisici: il colmo si tocca con l’installazione di Janet Cardiff, che in un enorme salone spoglio dispone in un cerchio quaranta altoparlanti che mandano un corale rinascimentale: est-ce bien de l’architecture?

Anche nelle partecipazioni nazionali, ospitate per lo più ai Giardini, il vuoto sembra un concetto-guida: i più militanti in tal senso sono gli Olandesi, che lasciano il loro padiglione interamente deserto, fatto salvo un plastico blu a mezz’aria che riproduce un ammasso di edifici di Amsterdam (ci sono anche i mulini): qui almeno si scorge una funzione di denuncia, giacché si addita il ragguardevole fenomeno degli alloggi sfitti, chiusi, abbandonati, un trend che evidentemente accomuna la Venezia del nord a quella del sud, e dovrebbe fornire valida materia di riflessione anche ai nostri amministratori. I Belgi si limitano ad appendere alle pareti brani di pavimenti consumati, per tematizzare il concetto di “usura del tempo”; i Romeni, anche loro integralisti, espongono un enorme parallelepipedo vuoto, fedeli al loro titolo (Piero Manzoni occhieggia) “Exhibiting Space”. Più poeticamente il Giappone, nelle sue meditazioni su Tokyo, insiste sul concetto del “void metabolism” per recuperare spazi aperti secondo modalità urbanistiche antiche (per ulteriori riflessioni sullo “spazio come sottrazione” si rimanda all’installazione di Aires Mateus dal titolo emblematico Voids); la Cina interviene pochissimo sul pur suggestivo spazio delle Cisterne, preferendo concentrarsi su installazioni all’aperto che intrigano anzitutto i bambini. Dritto per dritto, la Germania lascia il suo vasto padiglione quasi del tutto deserto per giocare sul concetto di Sehnsucht, articolato in stanze vuote allargate da specchi contrapposti e (anche qui) in altoparlanti dai quali voci registrate di architetti esprimono i loro desideri (!).

In una mostra di architettura, mediamente, si cercano anzitutto i progetti e i modellini: nella selezione curata dalla Sejima non ve ne sono moltissimi, e quei pochi spesso riguardano progetti della stessa curatrice (si segnala, nel Palazzo delle Esposizioni, il Teshima Art Museum, appoggiato come una goccia sul verdeggiante contesto che lo circonda; più moscio il video di Wim Wenders dedicato al Rolex Center di Losanna). Il più spettacolare, e il meglio documentato (di nuovo alle Corderie), è il progetto che Toyo Ito ha realizzato per la Taichung Metropolitan Opera House, dove l’interesse per gli arditi intrecci delle linee si fonde con un complesso intervento sull’area circostante, e ricchi plastici documentano i giardini, i parcheggi, i caffè che sorgeranno attorno al teatro.

Arditi intrecci: per molti profani (anche per i frequentatori della più grande casa editrice italiana) alcune delle tendenze più ardite dell’architettura contemporanea trovano un’incarnazione – se non un’origine – nel centenario Oscar Niemeyer: risulta dunque particolarmente gradito l’omaggio che gli tributa il padiglione brasiliano, affiancando alle foto delle sue più note realizzazioni il “follow-up” delle ultime generazioni di costruttori tra Brasilia, Florianòpolis e San Paolo. E sempre in tema di Paesi emergenti colpiscono i molti e fantasiosi modellini del padiglione della Malaysia: certo si tratta di estetiche più concrete rispetto al grottesco ilozoismo canadese, alla metafisica della linea di cui si beano gli Ungheresi, o alla leziosa eleganza dell’Egitto; ma molto gradevole, sinestetico e glocal è anche il padiglione greco, occupato da una grande arca ricca di semi ed essenze vegetali che avvolgono il visitatore in un indimenticabile afrore mediterraneo.

Molti people sono obbligati, per diversi motivi, a meet in architecture: intendo i frequentatori di scuole, tribunali, carceri e ospedali. Se le ultime tre categorie, purtroppo, non figurano in mostra, la prima offre l’occasione per uno splendido confronto fra i collegi costruiti da Noero Wolff a Città del Capo, dove si coniugano le reminiscenze della prima architettura post-coloniale con le esigenze della sicurezza che obbliga a recintare i plessi dalla violenza delle limitrofe townships, e d’altro canto le elementari di Helsinki e Joensuu (nel Padiglione finlandese, che sempre onora il nome di Alvar Aalto), dove al contrario ci si apre al paesaggio, si accaparra la luce e si formano gli studenti destinati a essere – secondo gli indici del PISA – i più preparati del mondo. E forse le strutture che meglio rappresentano idealmente il tema della mostra sono i kibbutz: chi ha avuto occasione anche solo di mangiare in uno di essi ha vivida contezza di cosa significhi uno spazio veramente comunitario – i blocchetti di foto staccabili che pervadono il padiglione israeliano ne rendono solo una pallida, ancorché graditissima, idea.

Esistono poi padiglioni che sembrano usciti dalla Biennale 2006, dedicata alle città: i più belli sono senz’altro quello russo, che ripercorre splendori e miserie di Vyshny Volochok (colpisce l’avvolgente riproduzione a 360 gradi della forma urbis settecentesca), quello danese, che analizza il futuro di Copenhagen fino al 2047, e quello francese, che affronta i problemi di mobilità nelle bretelle attorno a Parigi Marsiglia Lione Nantes (nella presentazione di Dominique Perrault si parla – e ci risiamo – del “vuoto come materiale di protezione, ristrutturazione e costruzione della metropoli”).

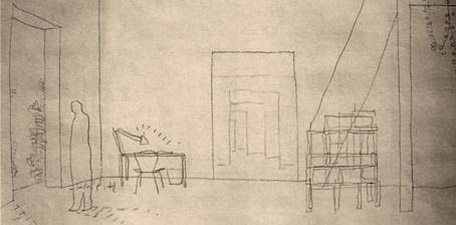

Come si vede, esistono in questa Biennale anche veri spazi di riflessione concreta sul costruire: un esempio eccellente è dato, per una volta, dall’Italia. Infatti, se il contributo nostrano alla selezione internazionale è modesto (stuccano un po’ le foto del Beaubourg e del Zentrum Paul Klee e di San Giovanni Rotondo per celebrare Renzo Piano), spiccano però due realtà, una piccola e una grande. La piccola sta nei “modelli deboli di urbanizzazione” di Andrea Branzi, un’installazione deliziosa nel cuore del Palazzo delle Esposizioni, fatta di teche trasparenti che mostrano territori urbani o semi-urbani popolati da agricoltori, da alberi, da oggetti di consumo, per mettere al centro del dibattito alcuni aspetti della Nuova Carta di Atene che unisce gli urbanisti d’Europa http://www.ceu-ectp.eu/index.asp?id=112 .

La realtà grande è rappresentata dal Padiglione Italia (curato da Luca Molinari sotto il titolo palindromo Ailati), finalmente liberato da cerebrali lucubrazioni (che pure in parte sussistono nella seconda sala), e largamente recuperato alla realtà del nostro territorio. Con acume critico e coraggio, Molinari tenta un primo censimento, un bilancio delle costruzioni che negli ultimi anni si sono segnalate per compatibilità ambientale, per recupero di spazi dismessi, per riqualificazione urbana, per rispetto del paesaggio. I numerosi plastici, descritti in modo succinto ma efficace, e godibili anche dai comodi sedili annessi, sono un primo tentativo di catalogare la base di partenza di una rinascita costruttiva del nostro Paese, al di là di schieramenti ideologici o di tendenze teoriche. Giova così poter dominare in un unico colpo d’occhio, tra gli altri, il recupero del forte di Fortezza in Alto Adige, il Parco di San Donà di Piave, il recupero del Portello a Milano, le nuove case di Altedo presso Bologna, la riqualificazione di Piazza Risorgimento a Bari, la Facoltà di architettura ad Aversa, e perfino il centro di cardiochirurgia di Emergency a Khartoum. Anche quando si rimane perplessi (come per la biblioteca di Lonate Ceppino), si ricava l’impressione di un Paese più dinamico di quanto si pensi, e vieppiù si concepisce l’esigenza di approfondire – forse nella prossima Biennale? – cosa si muova anche sul piano politico-economico dietro ai progetti realizzati in Italia: si ricorderanno i casi di Santa Giulia e Napoli, ma ancora ieri la rivoltella è esplosa per Angelo Vassallo, il sindaco anti-speculazione edilizia di Pollica nel Cilento – forse, viene da pensare, è questa una delle dimensioni più urgenti dell’architettura nostrana.

In un piccolo ma efficace modellino (“Riparare fiumare”), si affronta il dramma di Giampilieri, non solo a livello di denuncia (molti ancora credono che siano crollate recenti palazzine abusive, mentre il quartiere travolto risale a cent’anni fa, e il problema sta piuttosto nell’abbandono dei terrazzamenti e nel dissesto globale della costa messinese), ma anzitutto a livello di progetto (nel Laboratorio Urbano che ha preso in carico la ricostruzione sono stati coinvolti tutte le realtà locali, financo le scuole e i bambini).

Il visitatore stremato potrà ammirare i ponti-capolavoro nel padiglione svizzero e la meta-architettura dello Studio Mumbai (dove si riproduce appunto uno studio di Mumbai, con tanto di classificatori all’indiana e vezzosi ventilatori in legno); potrà schivare i cartoni minimalisti, le banali scritte luminose alla Kossuth, gli omaggi a Le Corbusier e le logorree di Cedric Price, e guardare con scetticismo la metamorfosi del Leone d’Oro Rem Koolhaas – già profeta del junk space e del delirious New York – in paladino della conservazione delle architetture antiche. E potrà finalmente riposarsi – se non negli inarrivabili giardini persiani descritti nel padiglione dell’Iran davanti a Palazzo Grassi – almeno nei giardini delle Vergini, appena riallestiti da Piet Oudolf appositamente per una fioritura settembrina.

Se avrà ancora un po’ di birra, tornerà a contemplare i magnifici carnets di disegni veneziani di John Ruskin (nel padiglione inglese) e soprattutto salirà in battello per la ricca mostra su Giovan Battista Piranesi allestita sull’isola di San Giorgio: le sue Carceri schiudono vie verso Escher e Fritz Lang, e le sue vedute di Roma sono stupendamente appaiate alle foto di Gabriele Basilico 2010, a misurare il rapporto fra architetture, visioni e poesie di epoche distanti.